Biodünger schlägt Chemie - Eine Chance für Teebauern im Himalaya

von Hans-Peter Schmidt

Finden Sie hier die Druckversion des Artikels

Darjeeling kennt selbst unter Kaffeetrinkern fast jeder als berühmtestes Teeanbaugebiet der Welt. Es liegt wunderschön zu Füßen des Himalayas im Nordosten Indiens und schiebt sich wie ein Keil zwischen Nepal und Bhutan. Auf der anderen Seite der Grenze, in Nepal, werden dieselben Teesorten im gleichen Klima und auf gleichen Böden produziert, doch nur wenige Spezialisten kennen die Qualität von Ilam Tee und entsprechend niedrig sind Nachfrage und Preise. Ein großer Teil des Tees aus Ilam wird daher über die Grenze geschmuggelt, um von dort aus schließlich als Darjeeling-Tee verkauft zu werden - ganz so, wie jahrzehntelang die Weinberge Siziliens die Keller im Bordeaux füllten. Und so wie damals die berühmten Marken im Bordeaux verdienen auch hier vor allem die berühmten Plantagen in Darjeeling an dem anrüchigen Geschäft.

Damit angesichts dieser Marktsituation die Teebauern in Nepal wenigstens einigermaßen ihren Lebensunterhalt aus der Bewirtschaftung ihrer Teegärten bestreiten können, sind sie darauf angewiesen, maximale Ernten von ihren Feldern zu pflücken. Würden sie, wie sie es früher taten, nur mit dem Kompost ihrer zwei Kühe pro Familie und ganz ohne Chemie düngen, würden die Ernten im Jahresschnitt nur etwa die Hälfte des Ertrages bringen, der mit synthetischen Stickstoffdüngern möglich ist. Zwar gibt es einige Kooperativen, die für Bioqualitäten höhere Preise zahlen, doch fressen die vergleichsweise geringeren Erntemengen den Preisunterschied zur konventionellen Produktion wieder weg.

Abbildung 1: Typischer Teegarten in Barbote (Ilam) auf 1200 m über Meeresspiegel, wo es trotz subtropischen Klimas im Winter oft bitter kalt ist, im Frühjahr der Nebel oft tageweise die Sicht nimmt und wo im Sommer täglich tropische Regen vom Bengalischen Golf her niedergehen. An manch wunderschönen Tagen reicht die Sicht allerdings bis zu den Achttausendern und das kräftige Grün der Teesträucher setzt sich gegen das tiefe Blau des Himmels ab.

Abbildung 1: Typischer Teegarten in Barbote (Ilam) auf 1200 m über Meeresspiegel, wo es trotz subtropischen Klimas im Winter oft bitter kalt ist, im Frühjahr der Nebel oft tageweise die Sicht nimmt und wo im Sommer täglich tropische Regen vom Bengalischen Golf her niedergehen. An manch wunderschönen Tagen reicht die Sicht allerdings bis zu den Achttausendern und das kräftige Grün der Teesträucher setzt sich gegen das tiefe Blau des Himmels ab.

Als ich Ende April 2015 das erste Mal voller Spannung hinauf in die Teegärten von Ilam fuhr, war es nicht nur für mich persönlich ein besonderer Moment. Es war der dritte Tag nach dem großen Erdbeben von 2015. Ganz in der östlichen Ecke des Landes gelegen, war Ilam von den fatalen Erschütterungen weitestgehend verschont geblieben, aber die Angst und Ungewissheit war überall zu spüren.

Bishnu Pandit, der Leiter des Ithaka Instituts Nepal, hatte bereits knapp zwei Monate zuvor die Bauern im Dorf Barbote in der Herstellung von Pflanzenkohle unterwiesen und einen ersten Versuch mit 14 Teebauern angelegt. Die Art, wie die Bauern gewöhnlich ihre Teegärten düngten, war die Kontrollvariante. Die Erträge der Kontrollvariante galt es mit dem gezielten Einsatz von aufgeladener Pflanzenkohle zu verbessern. Da die übliche Praxis der Teebauern aus den oben dargelegten Gründen im Ausstreuen chemischer, aus Indien importierter Dünger (NPK) bestand, nahmen wir für diesen ersten Versuch die gleiche Menge dieses Chemiedüngers, lösten ihn in Wasser auf und mischten die zuvor hergestellte Pflanzenkohle in die Nährlösung. Dieser Pflanzenkohle basierte Dünger wurde dann 30 cm tief in die Wurzelzone der Teesträucher appliziert (Abb. 4).

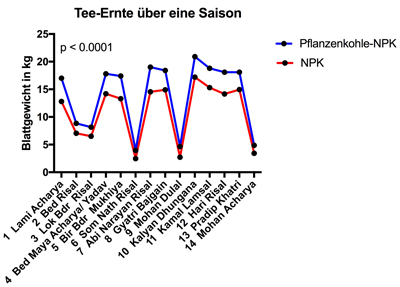

Als wir in jenen Apriltagen nach Ilam kamen, lagen die Resultate der ersten von acht Teeblatt-Ernten bereits vor. Sie zeigten einen bei allen Versuchsteilnehmern konsistenten Ertragszuwachs von durchschnittlich 36% im Vergleich zur konventionellen NPK-Variante. Dieses Ergebnis bestätigte sich dann im Laufe der gesamten Saison, so dass über das ganze Jahr gesehen die Mischung des verflüssigten NPK-Düngers mit Pflanzenkohle einen durchschnittlichen Ertragszuwachs von 33% im Vergleich zur selben Menge Dünger ohne Verwendung von Pflanzenkohle erbrachte.

Abbildung 2: Kumulierte Teeblatt-Ernte bei 14 Teebauern in Barbote (Ilam). Die Punkte der blauen Linie markieren die Erntemengen mit NPK-Biochar, die Punkte auf der roten Linie die Ernten in der Kontrolle mit der üblichen NPK-Düngung.

Abbildung 2: Kumulierte Teeblatt-Ernte bei 14 Teebauern in Barbote (Ilam). Die Punkte der blauen Linie markieren die Erntemengen mit NPK-Biochar, die Punkte auf der roten Linie die Ernten in der Kontrolle mit der üblichen NPK-Düngung.

Konsistente Erntesteigerungen sind überzeugend und ein Erntezuwachs von einem Drittel kann im Kontext von Entwicklungsländern zwischen Armut und gesichertem Auskommen entscheiden. Trotzdem war und konnte dies für uns nur ein erster Schritt sein. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, einen organischen Dünger so zu optimieren, dass er einerseits den Chemiedünger komplett ersetzen kann und sich andererseits von den Bauern selbst in ihrem Dorf herstellen lässt. Teure, aus dem Ausland importierte Chemiedünger sind keine Grundlage für eine wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Es müssen die lokalen Stoffkreisläufe geschlossen und durch intelligente Kombination der natürlichen Ressourcen die Fruchtbarkeit der Böden erhöht und die Pflanzenernährung optimiert werden.

An diesem Punkt setzte unsere Arbeit im April 2015 an. Wir hatten bereits im Gemüseanbau einige erste Versuche angelegt, wo wir Pflanzenkohle mit Kuhurin aufgeladen und in geringen Mengen vor der Aussaat in die Pflanzenlöcher appliziert hatten. Doch wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültigen Resultate. Es war also noch alles andere als sicher, ob wir mit unserem organischen Versuch im Teeanbau tatsächlich Erfolg haben würden.

Teebüsche werden ebenso wie Reben und Obstbäume einmal im Jahr beschnitten. Anstatt dieses Schnittholz verrotten zu lassen, lässt es sich sehr einfach im Kon-Tiki verkohlen.

Abbildung 3: Verkohlung von Teestrauch-Trieben nach dem Winterschnitt.

Diese Pflanzenkohle wurde sodann verwendet, um die folgenden Substrate für den Versuch herzustellen:

- die noch glühende Pflanzenkohle aus dem Kon-Tiki in frischen Rinderurin getaucht und für mindestens eine Stunde imprägnieren gelassen.

- die nach Ablöschung mit Wasser kalte Pflanzenkohle mit der gleichen Menge Kuhurin wie unter (1) vermischt

- die Pflanzenkohle ohne Nährstoffbeladung

- der Applikation des 1:10 mit Wasser verdünnten Rinderurins sowie

- der Farmer-Variante ohne Pflanzenkohle und ohne Rinderurin.

In allen Varianten war zuvor wie im traditionell organischen Teeanbau üblich als einzige Düngung Kompost oberflächlich mit der Hand verteilt worden.

Für die Applikation der verschiedenen Substrate wurde auf einer Seite der Teestrauchreihe eine 30 – 35 cm tiefe Rinne ausgehoben, um dort die beladene oder unbeladene Pflanzenkohle in die Nähe der Wurzeln zu bringen. Hochgerechnet auf den Hektar waren es nur zwei Tonnen Pflanzenkohle, aber insofern es konzentriert in die Wurzelzone gegeben wurde, schien es konzentriert in den gegrabenen Rinnen eine beachtliche Menge, von der man sich vorstellen konnte, dass sie wirksam sind. (Abb. 4).

Abbildung 4: Einbringung der Urin-Pflanzenkohle-Substrate in die Wurzelzone der Teebüsche.

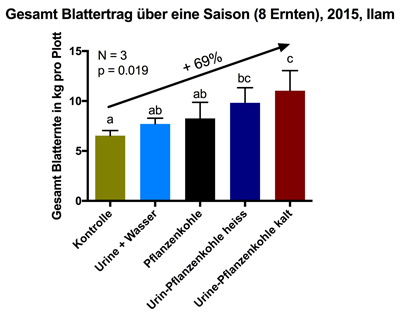

Die Resultate dieses ersten Bioversuches ergaben sehr deutliche Vorteile der Varianten mit Rinderurin beladener Pflanzenkohle, die knapp 70% mehr Ernte gegenüber der traditionellen Bio-Praxis der Teebauern ergaben. Ob die Pflanzenkohle heiß oder kalt mit dem Kuhurin beladen wurde, spielte keine statistisch signifikante Rolle. Gegenüber den Varianten mit Wasser verdünntem Rinderurin ebenso wie gegenüber der unbeladenen Pflanzenkohle wurden am Ende der Saison ebenfalls deutliche, statistisch signifikante Mehrerträge verzeichnet.

Abbildung 5: Kumulierte Teeblatt-Erträge über alle acht Ernten der Saison 2015 bei 2 Tonnen Pflanzenkohle und 6000 Liter Rinderurin pro Hektar.

Abbildung 5: Kumulierte Teeblatt-Erträge über alle acht Ernten der Saison 2015 bei 2 Tonnen Pflanzenkohle und 6000 Liter Rinderurin pro Hektar.

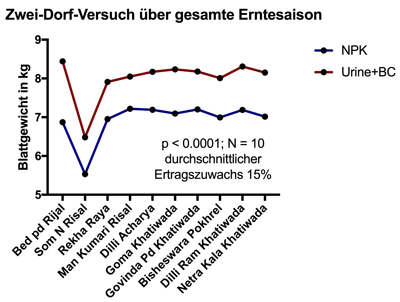

Die Ergebnisse waren so überzeugend , dass die Teebauern im folgenden Frühjahr bereit waren, sich mit der Teilnahme an weiteren Versuchen zu engagieren. Nun galt es, die chemische Düngung direkt gegen unsere beste Variante mit biologischer Pflanzenkohle-Düngung zu vergleichen. Da wir inzwischen zahlreiche Ergebnisse von Versuchen mit Gemüsen und Getreiden, aber auch mit Dauerkulturen wie Zimt und Kaffee hatten (siehe hier), die alle zeigten, dass die biologischen Pflanzenkohle basierten Dünger sogar effizienter als chemische NPK-Dünger waren, waren wir zuversichtlich, dies auch im Teeanbau bestätigen zu können. Und tatsächlich, bei jedem der sich beteiligenden Bauern in zwei Dörfern überwogen die Erntemengen der biologischen Variante deutlich die der chemisch gedüngten (Abb. 6). Während in der chemisch gedüngten Variante jeweils 90 kg Stickstoff und Phosphat sowie 110 kg Kaliumoxid pro Hektar (NPK 90:90:110) zu Beginn der Saison oberflächlich ausgebracht worden waren, wurden in der organischen Variante 2 Tonnen Pflanzenkohle mit 9 m3 Rinderurin und 40 m3 Kompost pro Hektar gemischt und in die Wurzelzone appliziert.

Da es in Nepal kein Labor gibt, welches die Nährstoffe im Rinderurin hätte analysieren können, berechneten wir die Aufwandmengen nach den eigentlich gut abgesicherten Durchschnittswerten der Fachliteratur. Demnach würde Rinderurin etwa 1% Stickstoff, 1% Kalium und nur ganz geringe Mengen Phosphor enthalten. Bei 9 m3 Rinderurin wären dies 90 kg N und 110 kg K2O, das würde also bis auf das Phosphat den NPK-Mengen des chemischen Düngers entsprechen. Bei nachträglichen Analysen in Europa haben wir allerdings herausgefunden, dass aufgrund des proteinarmen und ohnehin eher geringen Futters der Kühe die Nährstoffgehalte im Urin der Kühe nur etwa die Hälfte der hochgezüchteten Artgenossen in Europa und Amerika entspricht (statt 20 Liter Milch geben sie auch nur 2 bis 3 Liter). In der organischen Variante mit Pflanzenkohle sind also die tatsächlichen Düngemengen an pflanzlichen Hauptnährstoffen deutlich geringer als in den chemischen Varianten.

Trotz der geringeren Gesamtdüngemengen in der organischen Pflanzenkohle-Variante konnten alle zehn beteiligten Tee-Bauern bei jeder der acht Ernten deutliche Ertragszunahmen feststellen. Im Durchschnitt waren es 15% mehr Ernte, womit in den beiden Dörfern zumindest schon einmal erwiesen war, dass die Bauern auf biologischen Anbau umsteigen können, ohne Ernteverluste hinnehmen zu müssen.

Abbildung 6: Vergleich konventioneller NPK Düngung mit organischer Pflanzenkohle basierten Düngung in zwei Dörfern in Ilam mit je 5 Teilnehmern.

Abbildung 6: Vergleich konventioneller NPK Düngung mit organischer Pflanzenkohle basierten Düngung in zwei Dörfern in Ilam mit je 5 Teilnehmern.

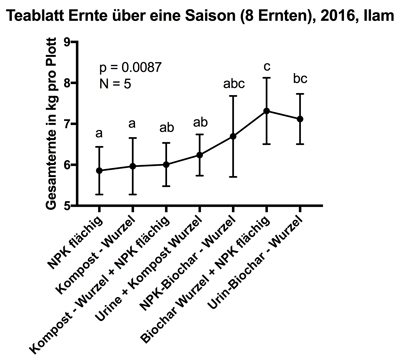

In einem sehr aufwändigen, parallel angelegten Versuch ging es darum, verschiedene Varianten der organischen und chemischen Düngung jeweils mit unterschiedlich beladener Pflanzenkohle zu vergleichen. Hierbei wurden sieben Varianten mit je fünf Wiederholungen getestet, um herauszufinden, wie die Pflanzenkohle am besten mit organischen oder chemischen Düngesubstanzen zu mischen und zu applizieren ist. Der Versuch bestätigte, dass die Urin-Pflanzenkohle-Varianten signifikant um 22% besser als die bloße NPK-Düngung waren. Wie bereits in vorhergehenden Versuchen gezeigt, optimiert die Mischung von NPK-Düngern und Pflanzenkohle auch die chemische Düngung. Der damit erzielte Zuwachs reichte an die biologische Pflanzenkohle-Variante heran, übertraf sie aber nicht (Abb. 7).

Abbildung 7: Düngungsversuch in Ilam über eine Saison. Einmalige Aufwandmengen pro Hektar: NPK 90:90:90, 2 t Pflanzenkohle, 8 m3 Rinderurin, 40 m3 Kompost. Plottgröße je 10 m2 mit je 14 Teesträuchern, 5 Wiederholungen.

Abbildung 7: Düngungsversuch in Ilam über eine Saison. Einmalige Aufwandmengen pro Hektar: NPK 90:90:90, 2 t Pflanzenkohle, 8 m3 Rinderurin, 40 m3 Kompost. Plottgröße je 10 m2 mit je 14 Teesträuchern, 5 Wiederholungen.

Wie bereits im ersten Versuch gezeigt, verbessert Pflanzenkohle auch die Wirkung des chemischen NPK-Düngers, doch übertrifft diese Ertragssteigerung nicht die der biologischen Pflanzenkohle-Variante mit Rinderurin. Damit ist gezeigt, dass die Düngung mit Urin-Pflanzenkohle nicht nur um durchschnittlich 15% höhere Erträge als konventionelle Chemiedüngung lieferte, sondern dass der organische Dünger auch gegenüber optimierten chemischen Biochar-Düngern bestehen kann. Es ist also gelungen, einen Biodünger im Tee-Anbau zu etablieren, der mindestens ebenso ertragssteigernd wie Chemiedünger ist und ihn gegenüber der üblichen Praxis in Ilam sogar deutlich übertrifft.

Auf Basis der gezeigten Versuchsergebnisse, die nicht nur in schicken Diagrammen, sondern vor allem für jeden Bauern auf dem Feld mit bloßem Auge sichtbar waren, sind nun immer mehr Teebauern in Ilam bereit, auf biologischen Anbau umzustellen. Im Frühjahr 2017 starten wir ein neues Programm, an dem zunächst 120 Teebauern aus 6 Dörfern teilnehmen. Sie werden auf mindestens der Hälfte ihrer Flächen Bio-Tees wachsen lassen und dafür selbst hergestellte organische Pflanzenkohle-Dünger einsetzen.

Die Abnahmepreise für Bio-Tee sind im Schnitt 30% höher als für konventionellen Tee. Die biologischen Dünger können aus Tee-Schnitt und sonst nicht genutztem Rinderurin praktisch kostenlos herstellt werden. Im Unterschied dazu kostet der Chemiedünger, der üblicherweise für die durchschnittliche Anbaufläche einer Familie von 5000 m2 eingesetzt wird, rund 100 USD, was dem Lohn eines Arbeiters für 20 Tage Arbeit entspricht. Selten gab es überzeugendere Gründe, auf Bio umzustellen. Trotzdem liegt noch ein nicht zu unterschätzender Weg vor uns. Die Vision aber ist klar: Ilam Tee wird zu 100% Bio!

Abbildung 8: Die Teeernte ist Handarbeit und benötigt geschickte Hände sowie ein sicheres Auge, um unterschiedliche Qualitäten zu selektionieren.

Abbildung 8: Die Teeernte ist Handarbeit und benötigt geschickte Hände sowie ein sicheres Auge, um unterschiedliche Qualitäten zu selektionieren.

Um langfristig die Wertschöpfung für die Bauern zu sichern, hat das Ithaka Institut sich verpflichtet, eine landeseigene Biozertifizierung zu initiieren. Nur so können die Bauern ihre besten Tees als zertifizierte Qualitätsprodukte auf den internationalen Markt bringen und faire Preise erzielen. In den nächsten beiden Jahren wird zunächst Ithaka den Bauern die biologischen Tees abkaufen und direkt an die Freunde Ithakas bzw. über einen Hamburger Teehändler in Europa vermarkten. Danach hoffen wir, dass ein robustes System etabliert ist, welches die Leute vor Ort schrittweise selbst in die Hand nehmen können und dass sich von Dorf zu Dorf multiplizieren lässt.

Und wir werden einmal mehr gezeigt haben, dass es Wert ist, die Dinge nicht hinzunehmen, sondern das tatsächlich Beste daraus zu machen.

Abbildung 9: Die Umstellung auf optimierten biologischen Tee-Anbau wird ihre Schuldbildung zahlen.

Abbildung 9: Die Umstellung auf optimierten biologischen Tee-Anbau wird ihre Schuldbildung zahlen.

Bitte diskutieren Sie hier im Forum Ihre Gedanken und Kommentare zum Artikel.

Sie können sich hier für unseren Newsletter anmelden.