400'000 Pyrolyseanlagen zur Rettung des Klimas

von Hans-Peter Schmidt und Nikolas Hagemann

PDF-Druckversion herunterladen

Um die Klimaerwärmung auf 2 °C zu beschränken, müssen nicht nur die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2050 um mindestens 90% gesenkt werden, sondern bis 2100 zusätzlich C-Senken von mindestens 800 Milliarden Tonnen CO2eq geschaffen werden (Hilaire et al., 2019; Rockström et al., 2017; Werner et al., 2018). Durch einen Ausbau der Biomasseproduktivität landwirtschaftlicher Flächen durch Methoden wie Ackerforst, Waldweiden, Waldgärten, Algenfarmen an Küstenstreifen könnten in den nächsten 70-80 Jahren insgesamt zumindest 30% der benötigten Menge Kohlenstoffs zusätzlich zum heutigen Stand dauerhaft aus der Atmosphäre entzogen werden, sofern die Biomasse mittels Pyrolyseanlagen zu Pflanzenkohle und Pyrolyseöl umgewandelt und sequestriert würde (Schmidt et al., 2019). Um die benötigten rund 100 Milliarden Tonnen pyrogenen Kohlenstoffs (Pflanzenkohle und Pyrolyseöl) zu produzieren, ist es allerdings noch ein weiter Weg, sowohl in der landwirtschaftlichen als auch in der industriellen Entwicklung.

In der ersten Dekade der Biochar-Industrie, die im Jahr 2009 mit der ersten, in der Schweiz in Betrieb genommenen Anlage zur Pflanzenkohle-Produktion begann, hat sich ein kleiner, sich dynamisch entwickelnder Markt etabliert. Gab es 2012 zunächst nur drei EBC zertifizierte Betriebe in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit einem Produktionsvolumen von insgesamt knapp 500 t Pflanzenkohle pro Jahr (die Anlagen standen länger still, als dass sie produzierten), konnten 2020 bereits 27 Produktionsstätten in acht Ländern zertifiziert werden. Für 2021 liegen Zertifizierungsverträge für mehr als 60 Betriebe mit einer Jahresproduktion von über 40.000 t Pflanzenkohle vor. Die Branche professionalisiert sich, hat mit dem EBI einen eigenen Industrieverband und auch nationale Fachverbände (Deutschland, Österreich, Schweiz), in denen sich Industrie, Wissenschaft, Naturschutz und weitere Interessengruppen austauschen. Gleichzeitig werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen schrittweise klarer.

C-Senken Zertifikate

Mit der Einführung des C-Senken Zertifikats im Jahre 2020 zeigte sich die Branche als Vorreiter der von allen politischen und wissenschaftlichen Entscheidungsträgern proklamierten Notwendigkeit, Negativemissionstechnologien zu etablieren, d.h. C-Senken aufzubauen. Die nach verschiedenen Klimamodellen berechneten 800 Milliarden Tonnen CO2, die bis zum Ende des Jahrhunderts der Atmosphäre dauerhaft zu entziehen sind, sind aller Voraussicht nach deutlich zu niedrig. Zum einen werden die Emissionen zu langsam reduziert - trotz aller noblen politischen Absichtserklärungen nehmen die globalen Emissionen weiter zu - und zum anderen werden aufgrund des fortschreitenden Klimawandels immer mehr natürliche Kohlenstoffsenken zerstört oder stark beeinträchtig - vor allem durch Waldbrände, tauende Permafrostböden, Austrocknung von Steppen und Mooren. Doch selbst wenn für die folgenden Modellrechnungen lediglich das Minimalziel von 800 Milliarden Tonnen CO2eq zu Grunde gelegt wird, so entspricht bereits dies bei einem Preis von 50 € pro Tonne CO2eq einem Umsatz von mehr als 500 Milliarden Euro pro Jahr (= 800 Milliarden t CO2eq / 75 Jahre * 50 €/t). Trotz dieser schier unvorstellbaren Menge sowohl an Tonnen CO2 als auch an Euro, gibt es neben dem EBC bisher keine staatlichen und auch keine privatwirtschaftlichen Richtlinien und staatlich akkreditierte Berechnungsgrundlagen für C-Senken.

Sicher werden in den kommenden Jahren zahlreiche weitere, zum Teil konkurrierende C-Senken Standards entwickelt. Konkurrenz ist ein guter Antrieb zur Weiterentwicklung der Standards. In Abwesenheit staatlicher Regulierung besteht allerdings die Gefahr, dass die Wirkung von C-Senken leichtfertig übertrieben und hochgerechnet wird, um mehr Produkte (C-Senken Zertifikate) auf den wachsenden Markt zu platzieren. Derzeit suchen die meisten großen Firmen mit einer direkten Marktpräsenz für Endkunden (z.B. Handys, Mode, Möbel, Schokolade) sich für ihr Marktimage klimaneutral zu rechnen oder dem Kunden für sehr wenig Geld die angebliche Möglichkeit zu geben, den Klimaschaden ihres Konsums zu kompensieren. Dafür suchen die Firmen billige, aus der Marketingkasse bezahlbare Kompensation auch durch C-Senken, was bisher meist in Form von wenig überprüften Aufforstungen geschieht, wobei es meist keine Rolle spielt, wie das Land zuvor genutzt wurde, ob und wann ein Waldbrand geschieht, ein Schädlingsbefall die Monokultur angreift, oder nach der Zertifizierungsperiode ein Kahlschlag zur Holznutzung geschieht. Angesichts dieser Erfahrungen sehen das Ithaka Institut und seine Partner es als ihre Pflicht an, mit sorgsam und genau berechneten und kontrollierten Klimabilanzen einen hohen Standard zu setzen, mit dem sich künftige neue Anbieter von C-Senken-Zertifikaten auseinandersetzen müssen. Wer Zertifikate auf Basis weicherer Standards anbieten will, muss sich dann zumindest dafür rechtfertigen, und Käufer von C-Senken Zertifikaten bekommen harte Kriterien an die Hand, nach denen sie ihre C-Senken Händler auswählen können.

10 Jahre nach der ersten EBC-Zertifizierung eines Pflanzenkohle-Produzenten steht die Biochar Branche vor dem Beginn einer neuen, großen und entscheidenden Etappe. Aus Biochar Pionieren, deren Geschichte bald zu schreiben sein wird, sind Industrieunternehmen geworden. Und doch ist dies nur der so bescheidene Anfang. Um wenigsten 30 Prozent der 800 Milliarden Tonnen CO2 einzufangen und sicher und sinnvoll zu speichern, müssen in den nächsten 30 Jahren mindestens 380.000 industrielle Pyrolyseanlagen gebaut werden.

Fertigung von 380.000 Pyrolyseanlagen

30% von 800 Milliarden t CO2eq entsprechen (30% * 800 Milliarden / 44 * 12 =) 65 Milliarden t C, die mittels Pflanzenkohle und Pyrolyseöl sequestriert werden sollen. Bei einer pyrolytischen C-Effizienz von 70% (Schmidt et al., 2019) würden (65 * 10^9 t C / 48% C-Gehalt der Biomasse / 70% Effizienz =) 190 Milliarden Tonnen Biomasse (Trockenmasse = TM) für die Pyrolyse benötigt. Rechnen wir damit, dass erst im Jahre 2050 die Technologie und Biomasse in dieser Größenordnung bereitgestellt werden können, werden von 2050 bis 2100 pro Jahr (190 Milliarden / 50 Jahre =) 3.8 Milliarden Tonnen Biomasse (TM) benötigt. Mittelgroße Pyrolyseanlagen werden im Schnitt 10.000 Tonnen Biomasse (TM) pro Jahr zu je (10.000 t * 48% C-Gehalt * 70% Effizienz =) 3400 t sequestrierbarem Kohlenstoff verarbeiten. Folglich würden bis 2050 weltweit mindestens (3,8 Milliarden t Biomasse / 10.000 t Biomasse pro Anlage =) 380.000 industrielle Pyrolyseanlagen benötigt. Dabei muss nicht nur skaliert werden, sondern auch die stoffliche/sequestrierende Nutzung von Pyrolyse-Öl und/oder Pyrolyse-Gas entwickelt werden und/oder die Anlagentechnik auf höhere Erträge an Pflanzenkohle optimiert werden. Denn heute werden die flüssigen und gasförmigen Pyrolyseprodukte zu CO2 verbrannt, welches emittiert wird.

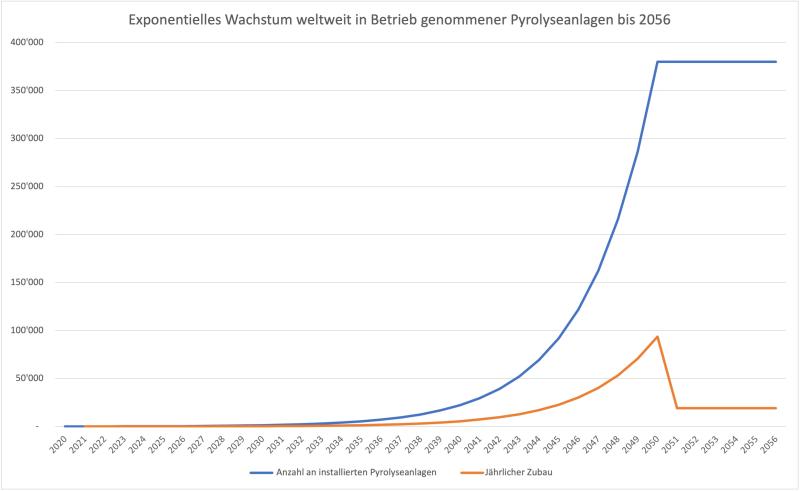

Mit der Pflanzenkohle allein erreichen viele Anlagen nur 30-40% C-Effizienz, wenige bis 50% (Schmidt et al., 2019). Um diese Größenordnung zu erreichen, stehen lediglich 30 Jahre zur Verfügung. Um in dieser Zeit von heute knapp 100 industriellen Pyrolyseanlagen auf 380.000 zu kommen, braucht es einen jährlichen Zuwachs von 36%, d.h. dass jedes Jahr 36% mehr Anlagen als im Vorjahr produziert werden müssen. Ein solch exponentieller Zuwachs klingt auf den ersten Blick nicht viel, aber es bedeutet, dass 2030 bereits 800 Industrieanlagen pro Jahr installiert werden, im Jahr 2040 gäbe es dann insgesamt 17.200 produzierende Anlagen, wobei der jährliche Zuwachs 4560 Anlagen betragen würde. Im Jahr 2050 würden, wenn es so mathematisch genau zuginge, knapp 100.000 Anlagen neu gebaut, so dass die nötige Gesamtzahl von 380.000 Pyrolyseanlagen erreicht würde. Ab diesem Moment wäre dann allerdings auch die Biomassekapazität vollständig genutzt. Neue, zusätzliche Anlagen würden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr benötigt. Es müssten nur noch die alten Anlagen betriebsfähig gehalten und gegebenenfalls ersetzt werden, was einer Kapazität von etwa 20.000 Anlagen pro Jahr entspräche.

Der vorliegenden Modellrechnung wurde eine Standard-Biomasse-Pyrolyseanlage zur Verarbeitung von 10.000 Tonnen Biomasse pro Jahr zugrunde gelegt, um besser zu veranschaulichen, wie groß die vor der Menschheit liegende Aufgabe ist. Gleichwohl erwarten wir, dass in den nächsten zehn Jahren viele verschiedene Arten und Größen von Pyrolyseanlagen auf den Markt kommen werden. Es muss eine industrielle Größe erreicht werden, welche eine automatisierte Fertigung und Serienproduktion rechtfertigt, aber es besteht unbedingt Bedarf an kleineren Pyrolyseanlagen für Bauernhöfe und Dörfer (100 - 1.000 Tonnen Biomasse), an mittelgroßen Pyrolyseanlagen, wie sie in unserer Modellrechnung verwendet werden, und auch an großen Industrieanlagen, die mehr als 100.000 Tonnen Biomasse pro Jahr umwandeln. Sofern es verhältnismäßig mehr kleinere Pyrolyseanlagen als mittlere und große Anlagen gibt, wäre die errechnete Zahl von 380.000 Anlagen entsprechend höher.

Kontrolliertes Schrumpfen

Ab 2051 würden in dem Fall von heute auf morgen die meisten Schweißroboter, Lasercutter, automatischen Lieferstraßen, Montagehallen, zahllose Zulieferbetriebe, Transportfahrzeuge, Schiffscontainer, Betriebskantinen und vor allem die Millionen Arbeiter weltweit nicht mehr gebraucht. Natürlich könnten die Arbeiter umgeschult und die Roboter umprogrammiert und die Rohstoffströme von Stahl, Keramik, Glas, komprimiertem Holz und Elektronik umgelenkt werden. Aber wie soll eine Firma und Belegschaft im Jahr 2050 Bestleistungen im Anlagenbau erbringen, wenn die Arbeiter wissen, im nächsten Jahr entlassen zu werden und die Firma weiß, für die nächsten 20 Jahre Garantie und Service für die ausgelieferten Anlagen zu gewährleisten, ohne durch den Bau von Neuanlagen Umsatz und Gewinne zu generieren?

Um die mit hohen Investitionen und Engagement aufgebaute Industrie in dem Moment, wo das Ziel des letzten 5-Jahresplan erreicht wurde, nicht plötzlich ausbluten zu lassen, müsste ein langsamerer, geordneter Rückbau bzw. eine Umwidmung der Produktionskapazitäten erfolgen. Dies würde aber auch bedeuten, dass der Zubau zunächst viel schneller vonstatten gehen müsste, so dass sich bereits ab 2040 der Zubau an Anlagen abflachen kann und ab 2050 die Gesamtzahl an installierten Anlagen gleichbleibt. Marktwirtschaftlich ist dies eine sehr interessante Herausforderung, wie ein exponentieller Zuwachs, der für den Klimaschutz nötig ist, ab einem bestimmten Punkt wieder so schrumpfen kann, dass die planetaren Grenzen eingehalten und trotzdem die privat- und volkswirtschaftlichen Interessen gewahrt bleiben. Vermutlich bräuchte es hierfür nichts weniger als ein neues Wirtschaftsmodel. Das rein marktwirtschaftliche System, das durch Wachstum die Risiken der Gegenwart akzeptabel erscheinen lässt, stößt hier an seine Grenzen. Ohne Planungsvollmachten des Staates, der Finanzierung und Sozialgarantien stellt, lässt sich ein solches Vorhaben wohl nicht umsetzen.

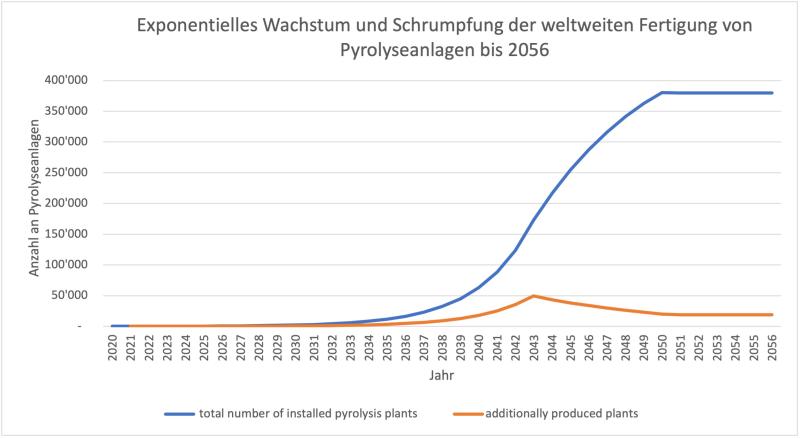

Wie in Abbildung 2 dargestellt, könnte der jährliche Zubau von Pyrolyseanlagen zwischen 2021 und 2043 um 40 % statt um 33 % steigen, wonach zwischen 2043 und 2050 der Zubau dann um jährliche 12 % wieder abnehmen könnte. Im Jahr 2050 wären dann die erforderlichen 380.000 Pyrolyseanlagen in Betrieb genommen. Mit einer von da an kontinuierliche Jahresproduktion von 19.000 Pyrolyseanlagen, welche ältere Anlagen ersetzen würde, könnte der Bestand an installierter Pyrolysekapazität bis zum Ende des Jahrhunderts aufrechterhalten werden. Die Fertigungsindustrie muss schnell hochgefahren, dann langsamer, aber immer noch exponentiell heruntergefahren, um dann schließlich auf einem relativ niedrigen jährlichen Niveau stabil gehalten zu werden. Das ist die eigentliche volkswirtschaftliche Herausforderung.

Diese volkswirtschaftliche Herausforderung ist übrigens für alle anderen relevanten Klimatechnologien wie Direct Air Capture (DAC) oder Geologische Gesteinsverwitterung (Enhanced Weathering) genau die gleiche. Die benötigen Anlagen müssen schnell in großen Serien gebaut werden und brauchen dafür exponentielle Jahreszuwächse, aber sobald die Grenzen für das Klima und/oder die einzusetzenden natürlichen Ressourcen, Energie oder Lagerstätten für reines CO2 erreicht sind, muss die Fertigung der Klimatechnologien ebenso rasant wieder heruntergefahren werden.

Eine gezielte exponentielle Schrumpfung eines wesentlichen Industriezweiges hat es in der Geschichte so noch nicht gegeben und war auch nie vorgesehen. Trotzdem gibt es vermutlich keine Alternative, wenn es gilt, dem Klimawandel technologisch zu begegnen. Aber insofern C-Senken ohnehin nur im Rahmen von Partnerschaften zwischen öffentlicher Hand und privater Wirtschaft in der notwendigen Größe realisiert werden können, lassen sich auch andere Wirtschaftsmodelle als die heute gültigen in Betracht ziehen.

C-Senken basieren auf staatlich regulierten Märkten

Unserer Ansicht nach wird die Menge der jährlich neu zu schaffenden C-Senken den Klimazielen entsprechend auf staatlicher oder internationaler Ebene festzulegen sein. C-Senken sind ebenso wie Brücken, Autobahnen, Schienenverkehr, Abwasserleitung und Energietrassen Teil der Infrastruktur und unterliegen damit der staatlichen Organisation und Verwaltung. Hierbei ist auch zu beachten, dass biologische und pyrogene C-Senken sich nicht für direkte Kompensationen von CO2-Emissionen eignen. Dies liegt insbesondere daran, dass die Verweildauer von organischem und pyrogenen Kohlenstoff in C-Senken einer zeitlichen Begrenzung unterliegt (je nach Art der Senke Jahrzehnte bis Jahrtausende), wohingegen emittiertes CO2 über Millionen Jahre eine Klimawirkung ausübt. Die Märkte für CO2-Emissionsverminderung (CO2-Zertifikate oder CO2-Steuern) und C-Senken-Maximierung (C-Senken-Dienstleistung und C-Senken-Farming) sind also grundverschieden.

Geologische C-Senken mit Verweildauern von vielen Millionen von Jahren, wie z.B. das CarbFix Verfahren auf Island oder der Einsatz von Gesteinsmehl zum CO2 Entzug durch Gesteinsverwitterung können emittiertes CO2 zwar komplett kompensieren, der Ausbau dieser Technologien auf ein klimarelevantes Niveau wird jedoch aufgrund technischer und physikalischer Herausforderungen voraussichtlich mehrere Jahrzehnte dauern. Zudem ist die Gewinnung des für die geologische Speicherung benötigten CO2 (z.B. durch DAC von Climeworks) äußerst energieintensiv, was eine weitere Beschleunigung des Ausbaus von erneuerbaren Energien erforderlich macht. Um eine Tonne CO2 mittels DAC aus der Atmosphäre zu entziehen, braucht es ebenso viel Energie wie in 1 Tonne Braunkohle enthalten war, bevor deren Verbrennung die eine Tonne CO2 verursachte.

C-Senken auf Basis von organischem und pyrogenem Kohlenstoff können hingegen bereits heute in klimarelevanten Dimensionen ausgebaut werden. Dass der Kohlenstoff in den dabei entstehenden C-Senken geringere Verweildauern aufweist, spielt vorerst nur eine untergeordnete Rolle, da es zunächst entscheidend ist, wie die Zivilisation den Klimawandel in den nächsten 50 Jahren begrenzt und dafür die Gesamtmenge an sequestriertem Kohlenstoff erhöht und folglich den CO2-Gehalt der Atmosphäre reduziert. Der Aufbau von C-Senken ist ohnehin als ein Generationenvertrag zu sehen, da sich das Klimaproblem nicht einfach ein für alle Male aus der Welt schaffen lässt, sondern auch in Jahrhunderten noch Sorge um den Erhalt der terrestrischen C-Senken getragen werden muss.

Während jede Treibhausgasemission ohne weiteres Zutun einen Klimaeffekt über viele hunderttausende Jahre verursacht, müssen die meisten C-Senken dauerhaft von der Zivilisation unterhalten, gepflegt und geschützt werden. Diese Aufgabe kann man als Dienstleistungsvertrag betrachten, mit einer Laufzeit über viele Generationen hinweg. Folgt man dieser Logik, können weder Unternehmen noch Privatpersonen ihre fortdauernden Emissionen gegen den bloßen Aufbau einer C-Senken aufrechnen, da die Dienstleistungen zur Erhaltung ja erst in der Zukunft stattfinden. C-Senken müssen aufgebaut, erhalten, die Erhaltung überprüft und schließlich die Verantwortung für den Erhalt an die nächste Generation übergeben werden. Damit ist der Markt für den Aufbau und Erhalt von C-Senken ein strukturell anderer als der derzeitig bestehende Markt für Emissionsminderungen, wo durch Steuern oder Strafzahlungen finanzielle Anreize zur Reduktion von Emissionen geschaffen werden. Für C-Senken braucht es staatliche und internationale Zielvereinbarungen, um die von der Klimawissenschaft ermittelten globalen Mengen an nötigen C-Senken (= Negativemissionen) zu erreichen. So könnte die EU z.B. festlegen, bis zum Jahr 2050 eine C-Senken-Kapazität von 30 Milliarden Tonnen CO2eq und bis 2100 insgesamt 230 Milliarden Tonnen CO2eq zu erreichen. Da die EU für etwa 29% des globalen Klimawandels verantwortlich ist, müsste sie für 29% der nötigen Negativemissionen von 800 Gt CO2eq aufkommen, was eben knapp 230 Milliarden Tonnen CO2eq entspricht (Hickel, 2020).

Wenn Staaten für die Schaffung von C-Senken alle fünf Jahre verbindliche Zielvorgaben machen und deren Realisierung ebenso wie sonstige öffentliche Aufträge, z.B. den Bau einer Brücke oder den Betrieb des öffentlichen Nahverkehrs, ausschreiben, wären es entsprechend auch die Staaten, die den Markt und damit die Regularien für C-Senken schaffen. Basierend auf international vereinbarten Anforderungen zur Schaffung und Beurteilung von C-Senken entsteht dann eine dynamische Preisbildung für C-Senken-Leistungen. So entsteht ein Wettbewerb, um möglichst große Mengen, möglichst langfristiger und kostengünstiger C-Senken zu schaffen. Die Finanzierung dieser Errichtung und Erhaltung von C-Senken sollte über direkte oder indirekte Steuern erfolgen, denn C-Senken sind kein gewöhnliches Produkt, von dem ein Konsument oder eine Firma einen direkten physischen Nutzen haben (es ergibt sich nur ein moralischer oder marketingtechnischer Vorteil). Überhaupt entsteht ein Nutzen nur, wenn sich die gesamte Weltgemeinschaft beteiligt. Ohne die Beteiligung aller, kann die Aktivität einzelner nur einen sehr begrenzten, nicht einmal messbaren Effekt bewirken. C-Senken sind Teil der zivilisatorischen Verantwortung und müssen daher auch von den Repräsentanten der Völker, also den Staaten, organisiert und finanziert werden. Somit wäre der Staat sowohl der Endkunde, der die Klimadienstleistung einer C-Senke kauft, als auch der Initiator, der durch Fördergelder den Aufbau der Industrie unterstützt. Diese Investitionsgelder könnten und sollten zu einem großen Teil aus CO2-Steuern stammen. Dabei ist es offensichtlich, dass diese Steuern vor allem in den reichen Industriestaaten und in Höhe der jeweiligen historischen Verantwortung für den Klimawandel generiert werden müssen. Aufgrund der langen Verweildauer des CO2 in der Atmosphäre, sind die historischen Emissionen (seit Beginn der Industrialisierung) ebenso relevant für das Klima wie die heutigen Emissionen.

Das Konzept der CO2-Steuern beruht auf der Idee einer Art Strafzahlung oder Entsorgungsgebühr, um so die Emission von Treibhausgasen Schritt für Schritt teurer als deren Vermeidung werden zu lassen. Und das ist auch vollkommen richtig. Jetzt müssen die Einnahmen aus den CO2-Steuern aber auch noch zweckgebunden zur Limitierung des atmosphärischen CO2-Gehaltes eingesetzt werden, anstatt wie heute Löcher der verfehlten Sozialpolitik zu stopfen. So könnten Preisgarantien für C-Senken ausgestellt und die nötigen Fördergelder für den Aufbau von Fertigungslinien für Klimatechnologien bereitgestellt werden. Über eben diese staatliche Beteiligung könnte auch die Finanzierung der gelenkten Schrumpfung frühzeitig eingeleitet werden. Die Anbindung der Technologieförderung an die CO2-Steuern würde zudem einer zunächst schnell steigenden und ab 2040 wieder sinkenden Förderung entsprechen, da ja die Einnahmen aus der CO2-Steuer ebenfalls bis ca. 2040 steigen werden (einerseits durch Erhöhung des CO2-Preises, hauptsächlich aber durch den schrittweisen Einbezug sämtlicher THG-Emissionen, anstatt nur derjenigen ausgewählter Industrien), ab 2040 aber stetig sinken sollten, da laut Plan die Emissionen bis 2050 auf maximal 10% der heutigen Emissionen zurückgefahren werden. Dies entspräche einem bereits ab 2040 bereits wieder sinkendem Zuwachs an Pyrolyseanlagen.

Exponentielles Wachstum und gezielte exponentielle Schrumpfung werden in den nächsten Jahrzehnten vermutlich entscheiden, ob die Menschheit ihren Lebensraum erhalten wird. Die von nahezu allen Staaten verabschiedeten Klimaziele werden sich nur dann erreichen lassen, wenn die Extraktion fossiler Kohlenstoffe exponentiell zurückgefahren wird. Parallel muss die Produktion erneuerbarer Energien und erneuerbarer Kunststoffe (10% des jährlich geförderten fossilen Kohlenstoffs wird nicht für Treibstoffe, sondern für Kunststoffe und Chemieindustrie benötigt und muss ersetzt werden, wenn die Förderung fossiler Kohlenstoffe beendet wird) exponentiell hochgefahren werden. Für andere Branchen und Ressourcen gilt Ähnliches. Die wirtschaftliche Einbindung industriellen Schrumpfens und die Verknüpfung mit rapidem Wachstum neuer Technologien bedarf volkswirtschaftlicher Reformen und technische Innovation.

Fertigungsdienstleister

Das Herauf- und Herunterfahren ganzer Industriezweige wäre in der alten Ökonomie ein nahezu unlösbares Problem gewesen. Doch je intelligenter die Automatisierung von Produktionsprozessen organisiert wird, desto einfacher wird es, mit jeweils nur kurzen Umstellungsphasen mit den gleichen Robotern von einer Produktionslinie auf eine andere zu wechseln. So könnte eine Großfabrik (Gigafactory), die Pyrolyseanlagen in Serie produziert, bereits nach einer Umstellungsphase von drei bis vier Monaten Anlagen für Direkt Air Capture oder für Meerwasserentsalzung oder für Gezeitenkraftwerke bauen. In der Elektronikindustrie werden hier bereits wertvolle Erfahrungen mit flexiblen Produktionsstraßen gewonnen.

Der Maschinen- und Anlagenbau wird immer modularer und zugleich flexibler. Es wird eine ganz neue Art von Fabriken geben, die sich vor allem als Fertigungsdienstleister sehen. Autofirmen, Pyrolyseentwickler, Batteriehersteller oder Wasserstofferzeuger können ihre Anlagen bei den Fertigungsdienstleistern in beliebiger Menge in Auftrag geben, und wenn der Auftrag abgewickelt ist, stellt der Fertigungsdienstleister um und fabriziert Anlagen für eine andere Firma. Im Grunde funktioniert dies nicht anders als heute, wo internationale Technologiefirmen, ihre Produkte in China herstellen lassen und dafür Stückverträge abschließen. Nur dass in Zukunft vermutlich weniger ins ferne Ausland ausgelagert wird, sondern zu nahen Fertigungsdienstleistern, die mit Robotik, 3D-Druck, innovativer Flexibilität und perfektionierter Planung Großaufträge mit exponentiellen Zuwachsraten abwickeln können und durch die Flexibilität verschiedener Fertigungslinien exponentielles Herauf- und Herunterfahren zu ihrem Tagesgeschäft zählen werden.

Ausblick

So schwierig und entgegen allen wirtschaftspolitischen Erfahrungen das zyklische Hochfahren und geordnete Herunterfahren globaler Umwelttechnologien auch scheint, technologisch und politisch sollte die Fabrikation und Inbetriebnahme von 400.000 Pyrolyseanlagen zu bewältigen sein. Um ein Vielfaches schwieriger ist die Verdopplung der nutzbaren Biomassekapazität der terrestrischen und marinen Ökosysteme, um der Atmosphäre den Kohlenstoff zu entziehen, der über die Biomasse und durch die Pyrolyse in eine sequestrierbare Form gebracht wird. Würde dies ebenfalls mittels großindustrieller Methoden geschehen, wäre zu befürchten, dass durch die üblichen Monokulturen, übermäßigem Düngereinsatz und massivem Einsatz von Pestiziden Ökosysteme, Grundwasser und Biodiversität in ungekanntem Ausmaß gefährdet bzw. zerstört werden. Da ein Großteil der zu erzeugenden Biomassen aufgrund der vierfach höheren Produktivität in tropischen Ländern angebaut werden muss, droht zudem eine fatale Konkurrenz zwischen Nahrungsmittel- und Biomasseproduktion, welche den sozialen Zusammenhalt in den ohnehin schon durch den Klimawandel besonders beeinträchtigten Regionen gefährdet. Dieser vermutlich größten Herausforderung angesichts der Klimawandels werden wir uns im zweiten Teil dieses Artikels widmen.

PDF-Druckversion herunterladen

Literatur

Hickel, J., 2020. Quantifying national responsibility for climate breakdown: an equality-based attribution approach for carbon dioxide emissions in excess of the planetary boundary. Lancet. Planet. Heal. 4, e399–e404. https://doi.org/10.1016/S2542-5196(20)30196-0

Hilaire, J., Minx, J.C., Callaghan, M.W., Edmonds, J., Luderer, G., Nemet, G.F., Rogelj, J., del Mar Zamora, M., 2019. Negative emissions and international climate goals—learning from and about mitigation scenarios. Clim. Change 157, 189–219. https://doi.org/10.1007/s10584-019-02516-4

Rockström, J., Gaffney, O., Rogelj, J., Meinshausen, M., Nakicenovic, N., Schellnhuber, H.J., 2017. A roadmap for rapid decarbonization. Science (80-. ). 355.

Schmidt, H.-P., Anca-Couce, A., Hagemann, N., Werner, C., Gerten, D., Lucht, W., Kammann, C., 2019. Pyrogenic carbon capture and storage. GCB Bioenergy 11. https://doi.org/10.1111/gcbb.12553

Werner, C., Schmidt, H.-P., Gerten, D., Lucht, W., Kammann, C., 2018. Biogeochemical potential of biomass pyrolysis systems for limiting global warming to 1.5 °c. Environ. Res. Lett. 13. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabb0e

Christian Krotscheck

23.08.2021 06:05

Völlig richtig, sehr gute Strategie und klare Linie/Denken! Das wäre die Hauptlösung.

Nur dass der Staat oder die jetzigen Staaten da etwas machen werden, das ist angesichts des aktuellen, internationalen Theaters kaum anzunehmen, weil es dort offensichtlich niemanden um den Menschen, die Natur/Lebensgrundlage und die Menschlichkeit oder die Zukunft geht, sondern um Macht-Manipulation und Besitz.

Daher tun wir Menschen es, was uns möglich ist, wir definieren & setzen die Standards, wir investieren in Anlagen, wir erklären es unseren Kindern & Enkeln, wir kümmern uns um Mutter Erde (so wie sie sich um uns kümmert) ...

Norbert Maack

01.09.2021 09:58

Gibt es Reaktionen der politischen Parteien auf diese Möglichkeit? Ich gehe davon aus, dass die entsprechenden Gremien Informatioenen bekommen haben. (?)

hps

01.09.2021 14:28

Das Projekt Landwirtschaft 5.0 (https://fyi-landwirtschaft5.org/) pflegt einigen politischen Kontakt, aber ansonsten ist davon auszugehen, dass die politischen Parteien und Entscheidungsträger nicht die Kapazität verspüren, sich thematisch einzudenken.

Roman aus Tschechien

14.09.2021 20:06

Das alles ist sehr interressant, aber unrealistisch, jeder Staat hat darüber eigene Vorstellungen, Energiepolitik und Koncepte, gesetzliche Rahmen usw. weitere Ökosteuern will niemand hören, Preise sind schon jetzt für viele drastisch gestiegen, unser Lohn ist ein Drittel als in GER mit mehr Arbeitsstunden pro Woche, viele werfen alle Anforderungen EU (in Zukunft) einfach für unakceptabel. Ich weiss, dass es wichtig ist und versuche mein Garten mit Pflanzenkohle und andere Essenzen fruchtbar machen, aber es ist sehr anstrengend und teuer (Pflanzenkohle muss ich kaufen). Klimawandel ist schon so weit, dass die Temperatur steigen wird, rücksichtslos CO2-Senkung, wäre keine einzige Tonne der CO2-Emmissionen freigellassen, wird Temperatur weiter steigen bis weit 2050. Die Brände und Einwohnerzusatz machen potentionelle CO2-Senkung uneffektiv. Natürliche Processe sind schon in Bewegung und unsere CO2-Bemühungen sind daher zu klein (Methan in Permafrost, viel Wassedampf in Atmosphäre).

Stadlbauer

25.09.2021 13:20

Sehr guter Beitrag!

Unsere Fragen jetzt nicht als Kritik nehmen!

-Das Heizen im Winter: gehen Sie davon aus, dass in Zukunft "alles mit Wärmepumpen und Abwärme aus z.B. Müllverbrennung (Städte) gemacht wird?

Von den "Heizungsherstellern" werden derzeit Wärmepumpen aber auch Öfen

für Holz/Pellets für die Zukunft vorgeschlagen!

Gilt die Aussage immer noch, dass eine Pyroyseanlage "sehr wenig Abwärme

liefert"?

Die Überlegung von den Heizungsherstellern für einen Ofen für Holz/Pellets

wird momentan sein, sehr guter Wirkungsgrad und geringstmögliche Emissionen.

(Die Thematik "Heizen" betrifft sehr viele)

Gibt es Überlegungen für die Technik von einem "Pyrolyseofen" bei dem

regelbar ist Pflanzenkohleherstellung/Abwärme (mehr Pflanzenkohle weniger

Abwärme und umgekehrt). In Graz läuft auf dem Prüfstand eine Anlage.

Die Überlegung dahinter ist auch die, sollte der glückliche Fall eintreten

nicht mehr soviel Kohlenstoffsenken zu brauchen, könnte man vielleicht einen

kleinen Teil wieder sozusagen zum Heizen verwenden.

-Das Thema CO2 Ausstoß und CO2 Senken betrifft irgendwie uns alle, wenn

man im Verhältnis die Anzahl von Menschen nimmt, die Eure Arbeit darüber

kennen, stimmt glaube ich das nicht zusammen. Natürlich muss Schulbildung/

Studium wichtig sein für Kinder und Jugendliche, glauben Sie, sollte bei

"der jungen Generation" mehr informiert werden?

-Ich glaube im Beitrag: "Gedanken am Ende eines merkwürdigen Jahres" schreibt

ihr, die Sache ist verzwickt und es gibt keine einfache Lösung,

So ist der Ansatz, die Landwirtschaft zur Kohlenstoffbindung-Senken zu

verwenden mit sehr viel Vorsicht zu sehen, (die Lebensmittelerzeugung ist

essentiell, auch wenn man die zu große Lebensmittelverschwendung abzieht).

Eine Überlegung aber trotzdem:

der Anbau von Feldfutter (Klee Luzerne) sollte vermehrt werden, es gibt

dazu ohnehin neu hinzukommende Herausvorderungen, (z.B. Wetterrisiko bei

der Ernte).

Und dann ist der Anbau von manchen gar nicht so gewünscht, weil man abgesehen

von der Saatgutproduktion kein Herbizid benötigt!

hps

27.09.2021 15:38

In den außertropischen Regionen bleibt das Heizen mit Biomasse eine sinnvolle Option. Dies lässt sich sehr gut mit Pyrolyseanalgen und Holzvergasern kombinieren. In den Tropen hingegen, wo meist keine Abwärme gebraucht wird, kann mehr Kohlenstoff gespeichert werden. Auch eine Kombination mit mehr oder weniger Kohle bzw. Wärmeherstellung wird von verschiedenen Herstellern bereits angeboten. Für private Haushalte scheint es aber vorteilhafter, wenn per Fernwärme anstatt mit vielen kleinen Pyrolyseanalagen geheizt wird. Besten Dank für die Kommentare.

Thomas F. TU Berlin

24.11.2021 23:42

Das geht alles sehr, sehr viel schneller und ist eine Frage der Kommunikation/PR bzw. der "Propaganda"...

Bitte als Einstieg für die eigenständige kritische Recherche verstehen:

https://de.wikipedia.org/wiki/Kriegswirtschaft_im_Zweiten_Weltkrieg