Zehn Ideen zur Rettung der Welt

von Tim Caspar Boehme

Bei dem Wort Manchester dürften viele in erster Linie an Fußball denken. Lässt man den Namen der britischen Industriestadt jedoch ein wenig nachklingen, kommen recht bald Begriffe wie "Manchesterkapitalismus" in den Sinn. Die Stadt an den Flüssen Irwell und Mersey spielte für die Industrielle Revolution eine entscheidende Rolle. Hier entstanden im 19. Jahrhundert mit den großen Baumwollspinnereien die ersten Fabriken - und damit auch die ersten von Menschenhand gemachten CO2-Produktionsstätten großen Stils.

In Erinnerung an das fragwürdige historische Verdienst der Stadt, eine der mutmaßlichen Geburtsstätten der globalen Erwärmung zu sein, veranstaltete die Zeitung The Guardian gemeinsam mit dem Manchester International Festival Mitte Juli einen Wettbewerb um die zehn besten Ideen zur Bekämpfung des Klimawandels. Eine Jury aus Wissenschaftlern wie Hans Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung wählte im Rathaus von Manchester aus zwanzig präsentierten Vorschlägen die zehn besten aus. Den Wissenschaftlern fiel die Auswahl nicht leicht, auch wenn einige der Ideen durchaus abenteuerlich anmuten.

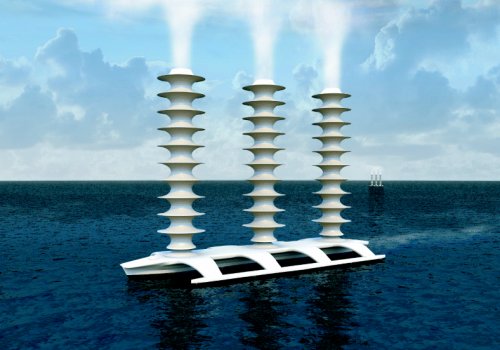

Wasserspeiende Schiffe

Den größten Sensationswert hat sicherlich das Projekt des Geowissenschaftlers Stephen Salter von der University of Edinburgh. Nach seinen Vorstellungen sollen unbemannte windbetriebene Schiffe auf den Ozeanen Meerwasser in die Luft sprühen, um so die Wolkendecke zu vergrößern und aufzuhellen. Was nach aufwendiger Horizont-Kosmetik klingt, hat einen ernst gemeinten klimapolitischen Sinn. Salter betrachtet seinen Plan als Geoengineering-Strategie, die dazu beitragen soll, dass die Wolken mehr Sonnenlicht reflektieren und folglich weniger Licht an die Meeresoberfläche lassen. Dadurch, so seine Argumentation, erwärmen sich die Meere weniger stark und der globale Temperaturanstieg verlangsamt sich.

Eine ähnlich drastische Maßnahme sieht das Projekt von Tim Kruger vor. Der ehemalige Unternehmensberater möchte große Mengen Kalk ins Meer kippen. Damit würden die Meere in die Lage versetzt, mehr Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden. Zugleich könnte man mit diesem Schritt verhindern, dass die Meere emissionsbedingt immer mehr versauern. Für dieses Vorhaben wären allerdings tief greifende Gesetzesänderungen erforderlich. Anders als Salter gelangte Kruger mit seiner Idee in die Endrunde.

Wandernde Kühe, Rocket Stoves und Staatsanleihen

Doch auch bodenständigere Vorschläge wurden in Manchester zu Gehör gebracht. Peter Scott zum Beispiel hat einfache wie energieeffiziente Kochherde entwickelt, die sich zu einem Preis von sieben US-Dollar pro Stück herstellen lassen. Seiner Meinung nach entstehen zehn bis zwanzig Prozent der globalen Kohlendioxidemission durch das Kochen mit Holzfeuer, wie es in Entwicklungsländern üblich ist. Mit seinen „rocket stoves" lassen sich die Emissionen eines Haushalts im Jahr um ein bis drei Tonnen reduzieren. Neben ihren positiven Klimaeffekten können diese Herde auch helfen, die lokale Luftverschmutzung zu reduzieren.

Noch schlichter und womöglich effektiver klingt Tony Lovells Strategie gegen Überweidung. Der australische Farmer bringt Kühen bei, wie die Gnus in Serengeti über Land zu ziehen, statt stets dieselbe Wiese kahl zu fressen. Mit diesem schlichten Ansatz kann man verhindern, dass Weideflächen erodieren oder gar als Wüsten enden. Die so geretteten Viehweiden können damit ihr volles Potential als Kohlenstoffsenken entfalten, das bei Weideland noch höher liegt als bei Regenwäldern.

Mit ähnlich konventionellem Ansatz, wenn auch völlig anderen Mitteln, arbeitet das Public Interest Research Centre. Der Think Tank aus Wales stellte das Modell einer staatlichen Anleihe für erneuerbare Energien vor. So wie die Regierungen im Zweiten Weltkrieg den Staatshaushalt durch Kriegsanleihen verbesserten, soll die Bevölkerung in diesem Fall ermuntert werden, ihre Ersparnisse in erneuerbare Energien zu investieren. Die so gewonnenen Mittel sollen die Finanzierung neuer Techniken im großen Stil ermöglichen.

Carbon Conversations

Als besonders beeindruckend, wenn auch nicht in der engeren Auswahl berücksichtigt, kann der Beitrag der Psychologin Rosemary Randall aus Cambridge gelten. Ihre Beobachtung ist so einfach wie beunruhigend: Eine Vielzahl von Menschen nimmt den Klimawandel als Bedrohung wahr, ohne dass sich dies auf ihr Verhalten beim Verbrauch von Kohlenstoff auswirken würde. Die von ihr entwickelten „carbon conversations" verfolgen das Ziel, den Gesprächspartner zum Nachdenken über Konsum, Identität und Status zu bewegen. Ihre Strategie verspricht erfolgreich zu sein: Nach einigen Treffen beschließen die meisten Menschen, ihren Energieverbrauch deutlich zu reduzieren.

Biokohle für klimapositive Landwirtschaft

Unter den zehn siegreichen Vorschlägen landete Laurens Rademakers von der Firma Biopact mit einem Plädoyer für Biokohle. Rademakers hat Experimente in Kamerun durchgeführt, mit denen er belegen konnte, dass Biokohle die Fruchtbarkeit von Böden stark erhöht. So wächst Getreide, das auf mit Biokohle angereicherten Böden gepflanzt wird, nahezu zweimal so hoch wie bei konventionellem Anbau. Biokohle, die aus organischem Abfall durch Sequestrierung, d.h. bei Erhitzung unter Sauerstoffausschluss, gewonnen wird, kann überdies die CO2-Konzentration der Atmosphäre reduzieren. Denn organisches Material produziert beim Kompostieren weit mehr CO2 als Biokohle. Mit Biokohle lässt sich daher sowohl die Lebensmittelproduktion erhöhen als auch klimapositive Landwirtschaft betreiben.

Bei aller technischen Avanciertheit der einzelnen Projekte ist zu loben, dass die Veranstalter den Wettbewerb nicht als reine Expertenrunde betreiben. Nachdem zehn der Vorschläge in die engere Auswahl gekommen sind, sollen jetzt die Leser des Guardian per Online-Abstimmung entscheiden, welche Idee ihnen am sinnvollsten erscheint. Und die gewünschte Interaktivität geht weit über bloßes Anklicken hinaus: Die Zeitung ermuntert ihre Leser ausdrücklich, die favorisierten Projekte auf die eine oder andere Weise zu unterstützen, am besten gleich finanziell. Wie auch immer die Reaktionen auf diesen Wettbewerb ausfallen mögen, stimmt der Gedanke hinter der Veranstaltung optimistisch. Denn entscheidender als die Einsicht, dass der Klimawandel eine Katastrophe für die Erde bedeuten kann, sind Lösungen, mit denen sich verhindern lässt und effektive Strategien, um sie in die Tat umzusetzen.

Hier können Sie an der Abstimmung teilnehmen (Link)

Im Ithaka Forum freuen wir uns über lebhafte Diskussionen, Kommentare, Vorschläge und Ideen (siehe unten).

Lisa

26.07.2009 08:19

Angesichts der Schärfe des Problems sind dies ziemlich drollige Vorschläge

Andreas

26.07.2009 10:45

Lisas Komentar "Angesichts der Schärfe des Problems sind dies ziemlich drollige Vorschläge" finde ich wiederum drollig und wenn schon, dann bitte konkrete andere Vorschläge aufzeigen oder erst drüber nachdenken. Wenn die Menschheit auf besonders nachhaltige Entscheidungen der politisch Verantwortlichen hofft, dann dauert es wahscheinlich noch etwas oder sie kommen erst, wenn die Situation nichts anderes mehr zulässt, siehe Finanz- und Wirtschaftskrise. Die hier aufgezeigten Lösungen sind z.T. nicht realisierbar, wie z.B. "Wasserdampferzeugung" oder "Kalk ins Meer" und können auch nicht absehbare Folgen haben. Realistisch sind aber die kleinen Problemlöser wie Biokohle und spezielle Kochöfen. Diese zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus den Möglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist dabei das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis und den für die Anwender unmittelbar spürbaren Nutzen. Dieser liegt für ihn nicht in der Beeinflussung des Klimas, das ist ihm herzlich egal, sondern in der Verbesserung seiner Lebenssituation. Und da dies besonders in Regionen mit einer stetig steigenden Bevölkerungsanzahl stattfindet ist letztendlich auch die Wirkung auf die Klimaentwicklung wahrscheinlich nicht zu verachten. Aber meiner Meinung nach sollten sowieso andere Aspekte in den Vordergrund gestellt werden. Ob wir die Klimaänderungen noch stoppen können und inwieweit der Mensch eine Rolle in diesen komplizierten Mechanismen spielt, ist doch vollkommen unbekannt und z.T. sehr spekulativ, aber dass man grundsätzlich mit den begrenzten Ressourcen unseres Planeten sparsam umgehen und sie pflegen sollte, ist eigentlich unstrittig. Darüber wird aber auch verschiedenten Gründen nicht gesprochen und da finde ich die Idee der Psychologin richtig, aber leider auch nicht realisierbar. Diese Fragen muß sich jeder selbst beantworten und da sind wir bei einem neuen Problem. Wir in diesem Delinat-Forum sind eigentlich schon auf dem richtigen Weg, auch wenn es nur ein sehr kleiner Schritt ist. Aber der Rest, den erreichen wir mit unserem Geschreibe hier nicht.

Jochen Binikowski

26.07.2009 18:13

"Realistisch sind aber die kleinen Problemlöser wie Biokohle und spezielle Kochöfen. Diese zeigen nur einen kleinen Ausschnitt aus den Möglichkeiten. Besonders hervorzuheben ist dabei das gute Kosten-Nutzen-Verhältnis und den für die Anwender unmittelbar spürbaren Nutzen. Dieser liegt für ihn nicht in der Beeinflussung des Klimas, das ist ihm herzlich egal, sondern in der Verbesserung seiner Lebenssituation."

So ist es. Nur leider gehen die Überlegungen oftmals an der Realität vorbei. Beispiel effiziente Kochherde. 7 Dollar hört sich für uns Westler wenig an und die Dauer bis zur Amortisierung erscheint kurz. Es gibt da nur leider ein klitzekleines Problem: Die Zielgruppe hat keine 7 Dollar. Die brauchen jeden verfügbaren Cent, um Essen und Feuerholz zu kaufen. Tag für Tag. Null Chance, Rücklagen zu bilden.

Diese Herde können sich also nur durchsetzen, wenn sie kostenlos verteilt werden. Es würde vermutlich nur ca. 3-5 Mrd. Dollar kosten, um jeden Dritte Welt Haushalt mit einem Kocher auszustatten. Wenn die dann noch vor Ort mit lokal verfügbaren Materialien produziert würden, gäbe es gleichzeitig noch ein gigantisches Konjunkturprogramm von dem letztendlich auch die Industrieländer profitieren.

Die CO2-Einsparung liegt ja nicht nur im geringeren Verbrauch von Feuerholz und Holzkohle bei der Verbrennung im Herd. Gleichzeitig sinkt der Bedarf und die Wälder werden entsprechend weniger abgeholzt. Hinzu kommen positive gesundheitliche Aspekte durch geringere Rauchentwicklung, kürzere Kochzeiten usw.

Warum wird das nicht einfach gemacht? Meine Vermutung: Weil da die Industriekonzerne nichts dran verdienen können. Vieleicht liegt hier der Schlüssel zur Behebung der Probleme.

Beste Grüße von den Philippinen, Jochen

Jochen Binikowski

26.07.2009 18:55

Ca. 25% der CO2 Emissionen stammen aus der Abholzung der Urwälder. Dies geschieht nur aus einem einzigen Grund: Große Agrarfirmen machen damit einen riesigen Profit und verfügen damit über ausreichend Kapital, um Politiker, Polizisten und Militärs zu kaufen.

Die effektivste Methode, dagegen etwas zu unternehmen ist relativ simpel: Bewahrung der Urwälder und/oder Wiederaufforstung muß finanziell attraktiver als die Abholzung werden. Am einfachsten ist es, die auf den gerodeten Flächen erzeugten Produkte wie Gen-Soja, Biosprit, Rindfleischprodukte oder Tropenholz vom Welthandel zu verbannen.

Das ginge ganz einfach: Grundlage ist der Waldbestand gemäß Satellitenaufnahmen von sagen wir mal 1990. Für die genannten Produkte wird jedem betreffenden Land eine Exportquote aufgrund der 1990 vorhandenen Anbauflächen zugestanden. Schafft es ein Land, durch Wiederaufforstung die aktuelle Waldfläche um z.B. 10% zu vergrößern, darf es auch 10% mehr exportieren.

Die Industrieländer könnten den Rückgang der Exportmengen größtenteils mit heimischen Produkten ausgleichen, allerdings zu höheren Kosten. Ohne Gen-Soja (Futter für Milchkühe) dürfte sich der Liter Milch im Supermarkt um einen halben Cent verteuern.

Vermutlich würde das eine weitere Bankenkrise bedeuten. Die westlichen Großbanken nebst Weltbank, staatliche Entwicklungshilfe usw. haben nämlich für die Finanzierung der Abholzungsorgien gesorgt und müssten um die Rückzahlung ihrer Kredite an die Dritte Welt Agrarkonzerne bangen.

Am Ende steht jedoch die Frage: Was ist das kleinere Übel? Was wollen wir? Immerhin haben wir westlichen Verbraucher gewisse kleine Möglichkeiten, z.B. indem wir beim Einkauf Fairtrade-, Bio- und Produkte aus lokaler Erzeugung bevorzugen.

Beatrice Lidl

27.07.2009 06:50

Eine Antwort an Andreas: Die Idee der Psychologin finde ich ebenfalls gut und zweckmäßig. Allerdings bin ich der Meinung, dass es umzusetzen ist. Zumindest in einem bestimmten Rahmen.

Das Problem am Umweltschutz ganz allgemein ist, dass Verhaltensweisen nur dann geändert werden, wenn es keine Mühe macht oder einen Profit verspricht. Für Deutschland heißt das zum Beispiel, dass die Bürger Weltmeister im Mülltrennen sind, aber immernoch gerne mit dem Auto fahren.

Die Lösung müsste also sein, und das geht wirklich gut mittels eines Gesprächs, die Menschen vom persönlichen (!) Profit eines klimabewussten Handelns zu überzeugen. Das könnte durch die psychologische Methode des "reframings" passieren. Also durch die Betonung der positiven Seite der Medaille. Z.B., dass mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren Fitness, besseres Aussehen, Stressabbau, Geldersparnis, Freizeit, Anti-Aging und Entspannung bedeutet.

Nun sind natürlich nicht alle Menschen Psychologen. Wer allerdings diese simple Methode kennengelernt hat, kann sie gut weitergeben und somit als Mulitplikator fungieren.

Diese Methode halte ich vor allem für die Industrieländer für sinnvoll. Die Menschen in Dritte Welt und Schwellenländern haben sicher zunächst existenziellere Sorgen. Aber es geht auch nicht darum, die eine richtige Lösung zu finden, sondern die Vielzahl und Unterschiedlichkeit ist, wie in so vielen Bereichen auch, die Lösung.

Rolf

27.07.2009 21:35

Ein elfter, leicht zu realisierender Vorschlag: Leben wir einfach vegetarisch! Resultate: Starke Reduktion der Umweltbelastung und Erderwärmung. Stop der Abholzung der Urwälder. Weniger Hungernde dank effizienterer Nutzung von Getreide, Soya, Kartoffeln. Drastisches Einsparen von Trinkwasser. Unsere Mitgeschöpfe, die Tiere, können die volle Lebensspanne ausleben. Weniger Übergewichtige, geringere Krankheitskosten.

Was braucht es da noch mehr?

Jochen Binikowski

28.07.2009 17:32

"Leben wir einfach vegetarisch! "

Diesen tollen Ratschlag befolgen schon einige Milliarden Menschen. Allerdings nicht um das Klima zu retten, sondern weil sie sich kein Fleisch leisten können.

hps

02.08.2009 07:30

Pflanzliche Ernährung ist Klimaschutz

"Eine aktuelle, multidisziplinäre Studie aus den Niederlanden zeigt: Eine weltweite Reduktion des Fleischkonsums würde bis ins Jahr 2050 unglaubliche 20.000 Milliarden (20 Billionen) US$ an Kosten zur Stabilisierung des Weltklimas einsparen."

[...]

"Die enormen Einsparungen beim Verzicht auf Fleisch, Milch und Eier ergeben sich vor allem durch das Freiwerden von landwirtschaftlichen Flächen im Futtermittelanbau. Da die Erzeugung einer tierischen Lebensmittelkalorie an die 10 pflanzliche Futtermittelkalorien benötigt, würde der Umstieg von tierischen auf pflanzliche Lebensmittel den Flächenbedarf in der Landwirtschaft dramatisch verringern. Die freiwerdenden Flächen könnten wieder aufgeforstet werden und enorme Mengen CO2 aus der Atmosphäre binden. Klimaschutz wäre dadurch bis 2050 weltweit fast zum Nulltarif möglich."

Quelle: Sonnenseite

Joggeli Bohnenblust

28.07.2009 21:26

Der Beitrag von Tim Caspar Boehme ist genauso unterhaltsam wie die vorgestellten Ideen.

Das Ziel, die Sonnenstrahlung zu reflektieren ist nicht neu. Mit dem Projekt Chemtrail, das natürlich selbstredend als Weltverschwörungstheorie abgetan wird, ist man bereits seit Jahren daran, mit NATO-Flugzeugen die Atmosphäre mit einer Aluminium-Barium-Mischung zu "impfen". Diese Aktionen sind seit mehreren Jahren tagtäglich auch in der Schweiz zu beobachten: von blossem Auge.

Wenn ich das Bild der "wasserverdampfenden Schiffe" sehe, kommt mir eine Beobachtung in den Sinn, die ich im Jahre 1997 auf einer Segelreise von Maine nach New York gemacht habe. Wir konnten genau solche Schiffe sehen, mit riesigen Kaminen. Dumm nur, dass nicht nur eine weisse, unschädliche Wasserdampfsäule zum Himmel stieg, sondern eine hässliche schwarze Rauchsäule, die in einer bestimmten Höhe in die Horizontale überging und sich anschliessend ausfaserte und zu einer kompakten, dunkelgrauen bis schwarzen Wolkendecke wurde. Später habe ich in einem Artikel von "Raum&Zeit" gelesen, dass dies die "erdgebundene" Version der Chemtrails sei.

Schade, dass in diesem Artikel nur über harmlose Zukunftsvisionen berichtet wird und kein Wort über ein gigantisches Umweltverschmutzungsprojekt, das unermessliche Schäden an der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflnzen anrichten kann. Hinter dem Rücken der Steuerzahler und ... nota bene mit deren Geld.

Wenn die Eiskappe über dem Nordpol schmilzt, hat das ja auch grosse Vorteile: USA, Kanada, Grönland, Island, Russland, Dänemark, Norwegen und sicher noch weitere Staaten streiten sich hinter den Kulissen seit Jahren, wem die unermesslichen Bodenschätze unter dem Nordmeer gehören. Die lachenden Dritten werden die grossen Rohstoffkonzerne sein, die das Rennen auf Kosten von Mensch und Natur gewinnen werden.

Das Abschmelzen der Pole hat System, ob man das wahr haben will oder nicht. Während "kleine" Politiker, Wissenschaftler und die Bürgerinnen und Bürger mit Fragen betreffend CO2-Ausstoss beschäftigten, bereiten sich mächtige Weltkonzerne auf die Förderung der freiwerdenden Bodenschätze vor. Die grösste Gefahr dabei ist, dass die Menschen davon Wind kriegen. Darum werden auch die unsinnigsten Projekte gefördert werden, mit dem Ziel, die wahren Absichten zu verschleiern.

Jochen Binikowski

02.08.2009 09:21

"Klimaschutz wäre dadurch bis 2050 weltweit fast zum Nulltarif möglich.”

Allerdings müsste noch geklärt werden, wer das Arbeitslosengeld usw. für ca. 500 Millionen Menschen bezahlt, die ihren Lebensunterhalt mit Fleisch- und Milcherzeugung, Verarbeitung und Vertrieb verdienen. Das dürfte in etwa den 20 Billionen bis 2050 entsprechen.

Freie Flächen zur Aufforstung kann man wesentlich billiger bekommen.

Steffen Rptsch

04.10.2009 19:19

@ Jochen Binikowski,

nun auch dafür gibt es Lösungen:

Erstens würden die freiwerdenden Kräfte in der gärtnerischen Nahrungsproduktion benötigt und

Zweitens kann die finanzielle Absicherung der freiwerdenden Arbeitskräfte über ein bedingungsloses Grundeinkommen gewärleistet werden. Dazu gibt es in Afrika bereits ein sehr erfolgreiches Projekt.

Rotraut Langnese

15.11.2009 07:30

Das bedingungslose Grundeinkommen finde ich eine wunderbare Idee, nicht weiterhin Arbeitsplätze erhalten zu wollen, die schädlich für den Einzelnen wie für das Leben überhaupt sind. Das geht aber nur überein, wenn endlich die Zinspolitik überdacht wird... ein weiteres Thema.

Und wer jetzt Angst hat vor den Schmarotzern, die das Geld nehmen, aber sonst nicht mehr sinnvoll arbeiten wollen, dem sei gesagt: Die gibt und gab es immer, heute die, die nur über die virtuelle Geldwirtschaft leben, früher ein Großteil der Adligen, die andere für sich arbeiten ließen.

Der größte Teil der Menschen möchte eine gesunde Balance zwischen Muße und Arbeit.