Terra Preta - Modell einer Kulturtechnik

von Hans-Peter Schmidt

Anregungen aus der Geschichte der Landwirtschaft

Viele Jahrzehnte lang galt es unter Anthropologen als ausgemachte Sache, dass sich in den Regenwäldern am Amazonas unmöglich eine höher entwickelte Zivilisationen herausbilden konnte. Denn angeblich bedarf es großer Städte, um bedeutende zivile und kulturelle Errungenschaften hervorzubringen. Große Städte aber seien im Amazonasgebiet undenkbar gewesen, weil die Humusschicht der Regenwaldböden zu gering sei, um die Nahrungsmittelversorgung hunderttausender Menschen zu gewährleisten.

Diese Erklärung schien so einleuchtend, dass niemand sie ernsthaft in Zweifel zog, und die Berichte des spanischen Konquistadoren Orellana von blühenden Städten am großen Fluss für bloße Legenden gehalten wurden. In den 1960er Jahren jedoch wurden am Zusammenfluss von Amazonas, Rio Negro und Madeira eindeutige Überreste großer vorkolumbianischer Zivilisationen entdeckt. Noch immer voller Zweifel zogen die Wissenschaftler zu neuerlichen Bodenuntersuchungen aus, um eine Erklärung dafür zu finden, wie die vielen Bewohner dieser Städte sich überhaupt hatten ernähren können. So stießen die Forscher schließlich auf die sogenannte Terra Preta, die einst von Menschen erzeugte Schwarzerde im brasilianischen Regenwald.

Mikroskopisch, spektral und chemo-physikalisch suchten die Forscher nach den Geheimnissen im erdigen Schwarz. Man entdeckte in den Böden Tonscherben, Knochen, Spuren von Hühnerdung und menschlichen Fäkalien, Holzkohle, Asche und Fischgräten. Eine große Vielfalt organischer Reststoffe, aus denen sich nach und nach die mächtige Humusschicht aufgebaut hatte. Schnell war man mit der Theorie bei der Hand, dass die Holzkohle das bindende Geheimnis all dieser fruchtbaren Organik war. Das Wundermittel sprach sich herum, und bald begann man an vielen Orten der Welt, Holzkohle und bald auch Pflanzenkohle in landwirtschaftliche Böden einzutragen. Doch es brauchte viel Idealismus, um trotz der auf europäischen Äckern äußerst bescheidenen Ergebnisse nicht die Überzeugung an die Pflanzenkohle als Wundermittel zur Weltrettung zu verlieren. Zum Glück! Denn die Pflanzenkohle ist ein äußerst wertvolles agronomisches Werkzeug, sobald man verstanden hat, dass sie kein Dünger ist, sondern ein ideales Trägermittel für Pflanzennährstoffe und ein ausgezeichnetes Habitat für Mikroorganismen.

Pflanzenkohle als Trägermittel für Nährstoffe und Habitat für Mikroorganismen

Um die bodenverbessernden Eigenschaften der Pflanzenkohle rasch und effizient zur Wirkung zu bringen, muss die Pflanzenkohle vor der Einarbeitung in die Böden mit Nährstoffen aufgeladen und biologisch aktiviert werden. Neben der Vermischung der Pflanzenkohle mit Kompost gibt es zahlreiche weitere Methoden der Aktivierung und der Herstellung von organischen Düngern und Terra Preta ähnlichen Substraten.

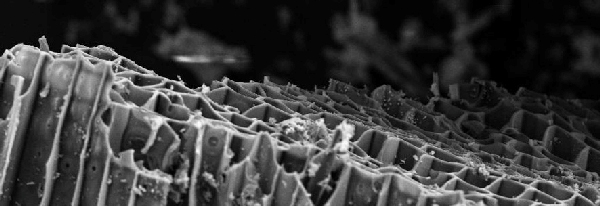

Pflanzenkohle ist äußerst porös und besitzt eine enorme spezifische Oberfläche von teils über 300 m2 pro Gramm. Aufgrund der hohen Porosität vermag die Pflanzenkohle bis zur fünffachen Menge ihres Eigengewichtes an Wasser und darin gelösten Nährstoffen aufzunehmen. Diese Eigenschaft nennt man die Adsorptionskapazität (AK) der Pflanzenkohle.

Eine weitere wichtige Eigenschaft zur Erklärung der besonderen Nährstoffdynamik der Pflanzenkohle ist die hohe Kationenaustauschkapazität (KAK). Die KAK der Pflanzenkohle ist ein Maß für die Fähigkeit, positiv geladene Ionen, wie Ammonium und Ammoniak, an der Oberfläche der Pflanzenkohle zu binden und bei entsprechenden Verhältnissen wieder für Pflanzen und Mikroorganismen verfügbar zu machen. Eine hohe KAK verhindert das Auswaschen von positiv geladenen mineralischen und organischen Nährstoffen und sorgt insgesamt für eine höhere Nährstoffverfügbarkeit.

Die hohen AK und KAK der Pflanzenkohle führen dazu, dass sie sich hervorragend als Nährstoffträger eignet. Die von der Pflanzenkohle aufgenommenen Nährstoffe wiederum führen dazu, dass Mikroorganismen ideale Lebensräume in und um die Pflanzenkohle finden, was wiederum der gesamten mikrobiellen Belebung des Bodens und damit dem Potential für Symbiosen von Mikroorganismen und Pflanzenwurzeln zugute kommt. (ausführlichere Informationen zur Funktionsweise von Pflanzenkohle finden Sie unter anderem hier und hier)

Terra Preta als hoch entwickeltes Stoffstromsystem

Es dauerte einige Jahrzehnte bis man erkannte, dass die Pflanzenkohle nur ein Hilfsmittel in einem komplexen landwirtschaftlichen System war. Um das zu verstehen, musste man tiefer in die Anthropologie Mittel- und Südamerikas einsteigen.

Als während der letzten großen Eiszeit vor 13 000 Jahren der amerikanische Kontinent von Menschen besiedelt wurde, gab es auch dort noch Mammuts, Ochsen, Elefanten, Nashörner, Pferde und anderes Großwild. Nur waren diese nicht wie in Asien, Europa und Afrika an die Gegenwart jagender Menschen angepasst. Jede Großwildart bewohnte auf dem menschenleeren Kontinent eine ökologische Nische, in der es von keiner anderen Art vom Aussterben bedroht wurde. Erst als der Mensch mit neuen Jagdwaffen und -methoden den Kontinent besiedelte, wurden die ökologischen Nischen zerstört und alle größeren Tierarten, die später zur Jagd oder zur Tierzucht hätten dienen können, ausgelöscht. (siehe u.a. Jared Diamonds sehr empfehlenswertes Buch: Guns, Germs, and Steel)

Für die späteren Bewohner Amerikas, wie die Azteken, Mayas, Anasazi oder Inkas, bedeutete dies, dass sie nicht nur keine Viehzucht betreiben, sondern auch keine Arbeitstiere zur Landarbeit einsetzen konnten. Letzteres ist übrigens auch der Grund, weshalb weder das Rad noch der Pflug verbreitete Anwendung fanden. Zur Deckung ihres Nahrungsbedarfes waren die Ureinwohner auf Wildfrüchte, Kleintiere und Fische oder eben auf Gartenbau angewiesen.

Anstatt Wälder abzubrennen und riesige Felder zu bestellen, wie man es unter dem Einfluss der Moderne heute in dieser Gegend tut, nutzten die Indianer am Amazonas ihre Wälder, um zwischen fruchttragenden Bäumen Waldgärten anzulegen. Während man das Holz der Bäume als Werkstoff, Brennmittel und zur Herstellung von Holzkohle nutzte, verbesserte man über Jahrhunderte hinweg die Böden zwischen den Bäumen, indem man die kompostierten oder fermentierten Abfallstoffe und Fäkalien mit Holzkohle mischte und in die Böden einbrachte. Auf diese Weise verbesserte sich nach und nach die Bodenfruchtbarkeit, so dass gute Erträge erzielt und immer ertragsfähigere Sorten herangezogen und angebaut werden konnten.

Anthropologen konnten in den letzten Jahrzehnten für alle oben erwähnten Hochkulturen Amerikas sehr hohe Bevölkerungsdichten nachweisen. Diese Bevölkerungsmassen konnten nur durch äußerst intensive Nutzung der Landflächen ernährt werden. Der höchste Flächenertrag jedoch lässt sich mit vertikal angelegten Mischkulturen und Waldgärten erzielen. Zwar erforderte diese Bewirtschaftungsweise einen großen Aufwand an Arbeitskräften, aber diese waren in den dicht besiedelten Ländern der amerikanischen Hochkulturen ausreichend vorhanden.

Die natürlichen Räume wurden intensiv genutzt, und man kann davon ausgehen, dass sich von einem Hektar Waldgarten am Amazonas 15 bis 20 Menschen ernähren konnten. Um diese hohen Flächenerträge zu erzielen, waren eine durchdachte Anlage von sich ergänzenden Mischkultursystemen und vor allem ein intelligentes Stoffstromsystem erforderlich. Nur wenn die dem Boden entzogenen Nährstoffe ihm auch wieder zurückgeführt wurden, und zwar in einer Weise, dass sie auch im Boden verblieben und nicht von den tropischen Regenfällen sogleich wieder ausgewaschen wurden, ließ sich eine langfristige Bewirtschaftung mit gleichbleibenden Erträgen sicherstellen.

Alle diese Elemente – vertikale und horizontale Mischkulturen, organisierte Handarbeit, Schließung der Nährstoffkreisläufe und Humusaufbau – gehörten untrennbar zusammen, um die stabile Lebensmittel- und Rohstoffversorgung der riesigen Gartenstädte aufrechterhalten zu können. Da es keinen Großviehmist zur Düngung gab, mussten die Verdauungstrakte der Bevölkerung für die organische Düngemittelproduktion eingesetzt und die Fäkalien anschließend hygienisiert werden (siehe auch: Auf den Spuren der Terra Preta in Mittelamerika).

Um bei der täglichen Verarbeitung von Fäkalien zu Düngemitteln etwaigen Seuchengefahren vorzubeugen, kam offenbar die Holzkohle zu ihrem entscheidenden Einsatz. Denn wenn die Aborte regelmäßig mit Holzkohle bestreut wurden, konnte nicht nur die Geruchsbelästigung verhindert werden, sondern auch die Ausbreitung von Krankheitskeimen. Es ist möglich, dass die Aborte zusätzlich mit Milchsäurefermenten hygienisiert wurden. Man kann jedenfalls davon ausgehen, dass diese hygienische Vorsorge der Hauptgrund für die Anwendung von Holzkohle war. Dass sie darüber hinaus einen großen Effekt auf die Nährstoffeffizienz und den Humusaufbau hatte, war unter Umständen nicht einmal bekannt. Wie auch immer, die Holzkohle jedenfalls gehörte untrennbar zu einem Stoffkreislaufsystem, das auf Erfahrung beruhte und funktionierte.

Das Stoffkreislaufsystem der Terra Preta beruhte auf den folgenden beiden Grundfesten: Die Bodenfruchtbarkeit konnte nur erhalten werden, wenn die Essensreste und sonstigen pflanzlichen Abfälle sowie die bei der Verdauung anfallenden Reststoffe dem Boden in geeigneter Form wieder zugeführt wurden und die vertikale Struktur der artenreichen Waldgärten mit hohem Erosionsschutz und Humusaufbaupotential aufrechterhalten blieb.

Lässt sich die Terra Preta Technik auf die mitteleuropäische Forstwirtschaft übertragen ?

Um nachhaltige Forstwirtschaft zu betreiben, müssen selbstverständlich auch im Wald die Nährstoffbilanzen ausgeglichen werden. Werden in einem Mischwald lediglich die entrindeten Stämme dem Wald entnommen, und verbleiben die Kronen, die jungen Zweige und die Borken vor Ort im Wald, ist der Nährstoffentzug sehr gering, so dass ein Ausgleich der Nährstoffbilanzen nur in einem Zeitrahmen von mehreren Jahrhunderten vorgenommen werden müsste. Entnimmt man aber mit Vollerntern die kompletten Bäume und führt auch die besonders nährstoffreichen Junghölzer einer industriellen Nutzung zu, und hat man zudem keinen humusaufbauenden Mischwald, sondern monokulturellen Nadelwald, so werden selbst bei selektivem Schlag die Nährstoff- und sogar die Humusreserven angegriffen. In diesem Falle müsste zumindest ein Nährstoffausgleich, beispielsweise durch Rückführung von Holzasche in Zeitabständen von 40 – 80 Jahren, erfolgen. Vor allem aber müsste zum Schutz des Waldhumus für eine gute Durchmischung des Bestandes mit Laubbäumen gesorgt werden.

Solange der europäische Mischwald Mischwald bleibt oder wieder wird, keine Vollernte durchgeführt und auf die extrem schweren, den Waldboden verdichtenden Maschinen verzichtet wird, kann das Ökosystem Mischwald als außerordentlich stabil angesehen werden. Der Einsatz von Bodenverbesserungstechniken, von Düngung, von Pflanzenkohle und Pflanzenkohlekomposten bzw. von Terra Preta ähnlichen Substraten wäre für die mitteleuropäische Forstbewirtschaftung weder wirtschaftlich noch ökologisch sinnvoll. Zwar würde die Pflanzenkohle im Waldboden die Wasserspeicherfähigkeit verbessern und je nach Bodentyp auch die biologische Aktivität und den Humusaufbau fördern, doch würde dadurch zugleich das stabile Ökosystem des Mischwaldes unnötig angegriffen.

Besteht das Ziel jedoch nicht nur in der nachhaltigen Nutzung des Ökosystems Wald, sondern in einer möglichst effizienten Produktion von Biomasse wie im Fall von Kurzumtriebsplantagen oder Ackerforstsystemen, dann wären durch die starke Verschiebung der Nährstoffbilanzen und durch die Möglichkeit mechanischer Flächenbearbeitung auch die Terra-Preta-Technologien von großem Interesse. Je mehr Ressourcen einem Boden und Ökosystem entzogen werden, desto wichtiger wird es, diese Ressourcen nachhaltig zu erneuern und die Stoffkreisläufe zu schließen.

Kohlenstoff und Stickstoff, die durch das landwirtschaftliche Ökosystem kontinuierlich aus der Atmosphäre entzogen werden, können über die pflanzliche Biomasse dem lokalen System entnommen und in andere Kreisläufe innerhalb des globalen Stoff- und Energiekreislaufs eingeschleust werden. Alle anderen, sich nicht natürlich erneuernden Nährstoffe müssen jedoch in geeigneter Form zurückgeführt werden. Hierfür bietet das Terra-Preta-System eine außerordentlich vielversprechende Lösungsmöglichkeit, da die Nährstoffe nicht nur in mineralischer oder synthetisierter Form zurückgeführt werden, was zu erheblichen Verlusten und Umweltbelastungen führt, sondern in organischer, biologisch gebundener Form, wodurch die Nährstoffkreisläufe geschlossen werden können.

Vernetzung von Forst- und Landwirtschaft

Vergleicht man die heutige Landwirtschaft mit der Terra-Preta-Wirtschaft in Amazonien, so wird insbesondere deutlich, dass die heutigen Flächenerträge mindestens viermal niedriger sind als damals im Regenwald. Zweitens muss man eingestehen, dass trotz der mittlerweile über zehntausenden universitär ausgebildeten Agronomen Bodenabbau statt Bodenaufbau betrieben wird und die Nährstoffbilanzen nur scheinbar aufrechterhalten werden. Und drittens darf nicht vergessen werden, dass heute für die Erzeugung von 1 Kalorie Nahrung mehr als 15 Kalorien Energie aufgewendet werden müssen, wohingegen in den Waldgartenkulturen ein positives Aufwand-Nutzen-Verhältnis bestand.

Eines der Hauptkennzeichen und Erfolgsrezepte des Terra-Preta-Systems besteht in der engen Vernetzung von Land- und Forstwirtschaft. Landwirtschaftliche Bewirtschaftungseinheiten werden in Terra-Preta-Systemen ebenso wie in modernen Ackerforstsystemen nicht etwa als Landfläche, sondern als Volumen betrachtet, in dem die vertikale Anordnung ebenso wichtig wie die Flächenaufteilung ist. Die verschiedenen Etagen zwischen Wurzelschicht, Krautschicht, Busch- und Baumschicht werden dabei so aufeinander abgestimmt, dass die Erträge innerhalb des landwirtschaftlichen Volumens in langfristigen Zyklen optimiert werden können.

Auch in der Geschichte der mitteleuropäischen Landwirtschaft wurden Wald und Äcker nicht als getrennte Wirtschaftsbereiche, sondern als stark vernetzte Einheiten betrachtet. Aufgrund des Einsatzes von Zugvieh, der Großtierhaltung und der Jagd entstanden jedoch keine Waldgärten wie in Südamerika, wo das Großvieh bereits ausgestorben war. Stattdessen entstanden verschiedenste Mischsysteme wie Lichtungsfeldbau, Hudewälder, Hochstamm-Obstbaum-Weiden, Niederwälder, Mittelwälder und Wald-Acker-Rotationen, in denen die verschiedenen Elemente wie Ackerbau, Weiden, Frucht-, Rohstoff- und Nährstoffgewinnung effizient aufeinander abgestimmt wurden.

Diese traditionellen mitteleuropäischen Ackerforstsysteme sollten auch in Zukunft wieder verstärkt in den Fokus rücken, um die Effizienz der landwirtschaftlichen Systeme zu stärken und zu erhalten. Auf diese Weise ließen sich – wie beispielsweise beim Lichtungsfeldbau – Mikroklimate erzeugen, welche angesichts des Klimawandels die Adaptionsfähigkeit der Landwirtschaft deutlich erhöhen würde. Auch sollten langfristigere Zyklen in Betracht kommen, so dass Bäume quasi in die Fruchtfolge mit eingebaut werden können.

Die Anlage von Baumstreifen, Forstinseln oder Saumzonen rund um Lichtungsfelder verbessern nicht nur das Mikroklima der Äcker, sie reduzieren auch die Windgeschwindigkeiten um 15 – 20%, verhindern Erosion, senken die Verdunstungsraten, reduzieren das Frostrisiko, führen zu Humusaufbau und erhöhen insgesamt die Wirtschaftsleistung.

Anregungen aus der Landwirtschaftsgeschichte

Während die Menschen in fast allen Zeitaltern der Geschichte glaubten, dass das goldene Zeitalter hinter ihnen liege und die jeweils früheren Generationen viel besser wussten, wie man sich unter Nutzung der natürlichen und spirituellen Möglichkeiten aus den Schwierigkeiten des Alltags winden müsse, hat sich dies mit den beeindruckenden Erfolgen der Industrialisierung Ende des 18ten, Anfang des 19ten Jahrhunderts ins Gegenteil gekehrt. Fortan galt die Ideologie des Fortschritts, durch den der Ort aller Weisheit und allen Bescheidwissens in die Zukunft verschoben und die Vergangenheit als bloße Treppenstufe zur Wissensentwicklung abqualifiziert wurde. Plötzlich war die Vergangenheit nur noch einen beschaulichen Rückblick wert, die Geschichte wurde zum nutzlosen Gegenstand schöngeistiger Beschäftigungen, und es kam zu jener fatalen Arroganz, die dem Leben und Wissen der früheren Völker jede Relevanz für die Gegenwart absprach.

Die Entdeckung der Terra Preta am Amazonas und die Wiederentdeckung des Lichtungsfeldbaus in Mitteleuropa sind zwei der wenigen Beispiele dafür, dass Archäologie und Anthropologie auf ihren Grabungen in die Vergangenheit auf altertümliche Techniken stießen, die zu einem wesentlichen Anstoß für die Lösung bedeutender Probleme der Gegenwart werden könnten.

In einer Zeit, wo landwirtschaftliche Böden durch Herbizide, Pflanzenschutzmittel, Überdüngung und Erosion verarmen, wenn nicht gar absterben, zugleich aber der Zwang zur Versorgung der Überbevölkerung des Planeten immer wieder als Ausrede gegen einen nachhaltigen Wandel der landwirtschaftlichen Methoden herhalten muss, sind Maßnahmen gefragt, die, anstatt nur den Idealismus von der schönen, wilden Natur ins Wortgefecht zu bringen, zur Entwicklung intelligenter Strategien führen, die die Produktivität der Landwirtschaft, den Klimaschutz und den Naturschutz vereinen. Die Vernetzung von Forst- und Landwirtschaft sowie die Schließung der Nährstoffkreisläufe, wie sie am Amazonas ebenso wie an der Elbe über einen Zeitraum vieler Jahrhunderte praktiziert wurden, könnten zur Grundlage moderner Strategien für eine effiziente und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen und damit einer zukunftsfähigen Bioökonomie werden.

Druckausgabe des Artikels im PDF-FormatElemente des Klimafarmings

In die Entwicklung des Klimafarming-Konzeptes sind viele Erkenntnisse aus der Erforschung der Terra Preta Technologie eingeflossen:

Kohlenstoffsequestrierung

- Pflanzen als Kohlenstoffpumpen (Assimilierung)

- Humuswirtschaft (Fixierung von Kohlenstoff)

- Biomassenutzung für Energie- und Rohstoffproduktion

Schließung von Stoffkreisläufen

- Erhöhung der Nährstoff- und Wassereffizienz

- Rezyklierung von Pflanzennährstoffen

- Minimierung von Nährstoffverlusten

Ökosystemstabilisierung

- Förderung der Biodiversität

- Humusaufbau

- Kreation von Mikroklimaten

- Ackerforstwirtschaft, Mischkulturen, Begrünungssysteme

- Reduktion von Pestiziden

Marko Heckel

01.01.2011 12:30

Hallo Hans-Peter

Hast Du Quellen zum Lichtungsfeldbau und der geschlossenen Kreislaufwirtschaft im Elbegebiet? Das würde ich gerne vertiefen.

Zum Hudewald oder Hutewald noch einige Anmerkungen. In einem Landschaftsplanungsseminar bei der Betrachtung von Karten aus dem 18.Jh. lernte ich, dass die Hute der wesentliche Waldzerstörer war. Der Wald wurde massiv ausgedünnt, Unterwuchs verhindert und das aufwachsen junger Bäume unmöglich. Wobei vor allem Schafen, Ziegen und Rinder das Problem waren, die wühlenden Schweine stören weniger. Selbst der dünne noch vorhandene Wald war sehr viel weniger produktiv und funktional als heute.

In dem mir von Dr. Haiko Pieplow empfohlenen Buch "Landschaftsentwicklung in Mitteleuropa" (Bork, schwierig) wurden mir zur Waldentwicklung die Augen geöffnet. Durch Hutung, Abholzung und Ackerbau hatte der Wald im 14. Jh. auf 15% der Fläche abgenommen (18.Jh. war auch schlimm). Katastrophale Erosion und Verwüstung und Regionalklimaänderung (Vb-Wetterlage) waren die Folge. Gefolgt von Hungersnöten und Pest. Die Zusammenhänge sind atemberaubend. Mit heute 31% in Deutschland stehen wir also im historischen Vergleich nicht schlecht da. Jetzt ist ein Umbau in Mischwald und Agroforstwirtschaft angesagt.

Gruß Marko

hps

01.01.2011 12:41

Salut Marko, zum Lichtungsfeldbau gibt es eine gute Darstellung in Hansjörg Küster "Geschichte des Waldes", da sind auch eine Reihe weiterführender Quellenangaben zu finden. Die interessanteste Zeit des Lichtungsfeldbaus fand allerdings bereits vor dem Mittelalter statt. So wie alle landwirtschaftlichen Systeme entscheidet sich auch der Erfolg von Waldgärten, Hudewald, Lichtungsfeldbau usw. an der Beachtung der jeweils angepassten Wirtschaftsintensität. Ebenso wie man Weiden durch zu hohe Viehdichten rasch überweiden kann, können auch Hudewälder durch zu hohe Viehdichten schnell überlastet werden. Deine Beispiele aus dem späten Mittelalter sowie aus dem Beginn der Industrialiesierung zeigen dies sehr deutlich. Entscheidend ist nicht die Wahl des Bewirtschaftungssystems, sondern dessen nachhaltige Bewirtschaftung. Grüsse, hps

Marko Heckel

01.01.2011 12:44

Ich habe das Buch "Guns Germs and Steel" von Diamond begeistert verschlungen. Nach einigen Jahren und neuen Informationen kann ich den Folgerungen von Diamond nicht mehr zustimmen (besser "1491" von Mann). Die hier erwähnte Ausrottung der Großtiere in den Amerikas durch menschliche Jagd ist inzwischen sehr fragwürdig. Menschliche Siedlungsspuren die einige zehntausende Jahre älter als 13.000 Jahre sind wurden gefunden und das Besiedlungsalter verschiebt sich immer weiter in die Vergangenheit (siehe "1491"). Das katastrophale Ende der letzten Eiszeit scheint ein wahrscheinlicherer Kandidat für die Ausrottung der Großtiere. Alles was von "Guns, Germs and Steel" als wichtige Faktoren europäischer Überlegenheit übrig bleibt sind die Germs/Krankheiten. Es sieht tatsächlich so aus, als wenn ganze Völker sogar ohne direkten Kontakt zu den Europäern weggestorben sind an Pocken, Masern, Grippe, Malaria und mehr. Nur einer von 20 Indianern hat nach realistischen Schätzungen diese Krankheitswellen des ersten Jahrhunderts nach Columbus überlebt. Die laut Diamond angeblich überlegene LW Europas konnte mit der Produktivität der Inkas, Azteken oder Amazonier nicht mal im Ansatz mithalten. Diamond zwingt die Fakten zu sehr in seine Kausalkette um seine Frage nach der Überlegenheit Europas zu beantworten.

Ein neueres Buch das Terra Preta und sehr viel mehr berücksichtigt und ergebnisoffner ist "1491" von Charles Mann - die Amerikas vor Columbus - und taufrisch "1493" - die Amerikas und die Welt nach Columbus das Homgenocene (Das Zeitalter der Vermischung der Ökosysteme der Welt durch den Menschen)

Gruß Marko

hps

01.01.2011 12:58

Diamonds Hauptfrage nach der Überlegenheit gewisser (eurasischer) Kulturen ist auch meiner Ansicht nach die Hauptschwäche des Buches. Insofern bevorzuge ich auch sein einige Jahre später erschienenes "Collapse", auch wenn er dort ebenfalls die Fakten gern in seine Hauptthesen zwingt. Aus welchem Grund das Großwild in Amerika ausgestorben ist, ist unter Fachleuten nach wie vor umstritten. Entscheidend auch für die landwirtschaftliche Entwicklung in Amerika ist aber die Tatsache, dass es kein Großwild und entsprechend auch keine größeren Haustiere gab. Dass die Landwirtschaftlich vieler amerikanischer Hochzivilisationen höher war als selbst heute in Europa beschreibt Diamond durchaus, doch insofern Landwirtschaft nicht zu seinem Fachgebiet gehört, bleiben die Darstellungen, da gebe ich Dir recht, häufig etwas mangelhaft. Trotzdem finde ich Diamonds Bücher nach wie vor sehr inspirierend, weshalb er auch einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Debatten der Zivilisationsgeschichten genommen hat. Die beiden Amerika-Bücher von Charles Mann sind wirklich großartig und jedem zu empfehlen. Grüsse, hps

Horst Stöckl

06.01.2012 19:55

Hallo Herr Schmidt,

mein Interesse an Terra Preta ist durch einen Artikel in GEO, März 2009 geweckt worden: Amazoniens schwarze Sensation. Gelesen habe ich ihn wegen meines Interesse für Archäologie. Frage: Kennen Sie archäologische Fachliteratur, auch Bücher, in denen auch andere Kulturaspekte der alten Amazonier (Keramik, Werkzeuge, Siedlungsstrukturen, zeitliche Entwicklung etc.) etwas gründlicher behandelt werden als in dem GEO-Artikel?

Noch 2 Fragen:

Pflanzenkohle kein Dünger: Gilt dies uneingeschränkt oder nur annähernd? Immerhin enthält sie doch die Mineralien der Asche, die bei ihrer Verbrennung zurückbleiben würde. Ist das vernachlässigbar?

Rückführung von Holzasche alle 40 bis 80 Jahre, wenn die kompletten Bäume aus dem Wald herausgenommen werden: Das wird ja von vielen als eher schädlich eingestuft. Wie müsste es durchgeführt werden, damit kein Schaden entsteht? Vermischen mit Holzkohle? Sehr wenig auf einmal?

Stabiles Ökosystem eines nachhaltig bewirtschafteten Mischwaldes würde durch Pflanzenkohle unnötig angegriffen. Wodurch?

Grüße und vielen Dank

Horst Stöckl

hps

06.01.2012 21:04

Sehr zu empfehlen ist das Buch "1491" von Charles Mann. Im 9ten Kapitel, den aussführlichen Fussnoten und dem noch ausführlicheren Literaturverzeichnis finden Sie nahezu alles, was derzeit zu dem Thema veröffentlicht wurde.

Die Kohle enthalt tatsächlich eine Vielzahl an Mineralstoffen, doch sind diese entweder so stark an der Kohle gebunden, dass sie selbst mittelfristig nicht pflanzenverfügbar sind, oder sie liegen in Verbindungen vor, die nicht so leicht verfügbar gemacht werden können.

Ich halte Asche auch nicht unbedingt für eine besonders gute Walddüngung. Mit der Bemerkung im Artikel ging es mir vor allem darum, dass Nährstoffe, die dem System entzogen werden, auch wieder zurückgeführt werden müssen, und dass dies selbstverständlich auch für den Wald gilt.

Mit besten Grüssen, hps

Friedrich Georg

14.04.2012 19:56

Mich interessiert, was ein Privatgärtner zur Bodenverbesserung (Humusbildung) tun kann. Kompost allein reicht ja wohl nicht aus, um die entnommenen Nährstoffe zu ersetzen. In welchem Verhältnis sollte Biokohle oder z.B. Lavakörner zugemischt und in welchem Zeitraum wie tief in die Erde eingebracht werden?

Silvio Waser

27.10.2012 06:34

Heute wurde ein Bericht über mein Buch, das Waldgarten-Prinzip-In Gemeinschaft auf drei Ebenen pflanzen Silvio Waser, Neue-Wege-Gehen Verlag veröffenticht unter dem Titel: Ein Paradies für Schmetterlinge und Bienen..siehe unter Landbote-Archiv.(Tageszeitung von Winterthur)

Herzliche Grüsse Silvio Waser

C. Lenz

30.01.2017 04:09

Hallo! Mit Interesse bin ich gerade den Kommentaren gefolgt. Kürzlich habe ich gelesen das es neue Hinweise gibt das das Austerben der großen Tierarten in Amerika dem Ende der letzten großen Eiszeit zuzuschreiben ist. Neue Untersuchungen zeigen das wahrscheinlich vor ca 11000 Jahren ein oder mehrere Kometen in die Nord Amerikanische Eiskappe einschlugen und so ein (katastrophal) schnelleres Abschmelzen verursacht haben. Die gängige Meinung ist das es ein langsames Abschmelzen mit kleinen Schmelzwasserpulsen gab.

Einige Geologen vergleichen die Wassermengen die sich in diesem Szenario bewegten mit dem Golfstrom und halten Meeresspiegelanstiege von über 10m über Nacht für möglich. Immer wieder über Wochen.

http://cometresearchgroup.org/comets-diamonds-mammoths/

Eine solche Katastrophe würde auch das Austerben der Megafauna besser erklären als die Steinzeitlichen Jäger die allem Anschein nach Industriell die Megafauna abgeschlachtet haben. Da traut sich der Mensch zuviel schlechtes zu... ;)

https://www.youtube.com/watch?v=tys4ArbWH6Q

Liebe Grüße und danke für eure harte Arbeit!

C. Lenz

Benjamin

11.07.2018 12:53

Sehr geehrter Herr Schmidt,

mich interessiert im Zusammenhang mit der Terra Preta - Herstellung der Zeitpunkt der Zumischung von Holzkohle zum Kompost.

Die Holzkohle stelle ich selber her, sie hat einen pH-Wert von geschätzt über 10 und ist nach meiner Beobachtung und lt. einer Aussage von Dr. Jürgen Reckin (siehe im Internet unter seinem Namen) lebensfeindlich für Mikroorganismen und Regenwürmer. Sollte die Kohle zur Aufladung dem fertigen Kompost zugegeben werden, oder neutralisiert sich diese so schnell, dass der Beginn der Rotte durch sofortige Zumischung beim Kompostansatz unwesentlich oder garnicht verzögert wird?

Freundliche Grüße

Benjamin

hps

11.07.2018 15:26

... Herr Dr. Reckin hat der nachhaltigen Landbewirtschaftung viele wertvolle Impulse verliehen und ich teile mit vielen die Bewunderung für ihn. Woher her allerdings sein oft wiederholte Aussage von der Lebensfeindlichkeit der Pflanzenkohle nimmt, bleibt vollkommen schleierhaft. Pflanzenkohle tut nicht nur der menschlichen Verdauung gut und kann daher in der Apotheke gekauft werden (pH > 10), es konnten auch positive Auswirkungen auf alle Nutztiere und zahlreiche Wildtiere nachgewiesen werden. Auch gibt es umfassende wissenschaftliche Metastudien, diie zeigen konnten, dass die Einbringung von Pflanzenkohle in Böden die mikrobielle Biodiversität sowie die Anzahl der Zellen steigert. Auch konnte vielfach nachgewiesen werden, dass Regenwürmer Erde mit Pflanzenkohle derjenigen ohne Pflanzenkohle bevorzugen (Regenwurmvermeidungstest) und Pflanzenkohle wird häufig in Wurmkompostierung eingesetzt. Worauf sich die Lebensfeindlichkeit von zertifizierter Qualitätspflanzenkohle (EBC) beziehen könnte, bleibt schleierhaft.

Da die Pflanzenkohle die Kompostierung von Biomassen in allen verschiedenen Phasen der Kompostierung fördert, wird empfholen, die Pflanzenkohle so früh wie möglich mit der zu kompostierenden Biomasse zu vermischen.

Mit freundlichen Grüssen, Hans-Peter Schmidt