Weniger Spritzmittel durch Wetterkunde

von Claudio Niggli

In diesem Jahr zeigten sich auf den Weinbergen des Delinat-Instituts die Vorteile einer überwachten Wetterstation im Rebberg besonders eindrücklich: Während konventionelle Weinbauern in der Umgebung von Sion bis Mitte Mai bereits drei vorbeugende Spritzungen appliziert hatten, konnte auf dem Versuchsweingut Mythopia bis dahin auf den Einsatz von Fungiziden vollständig verzichtet werden.

Gerade im Weinbau, aber auch in anderen landwirtschaftlichen Kulturen steigen die Mengen der jährlich ausgebrachten Pflanzenschutzmittel noch immer. Dabei gibt es mehr oder weniger einfache Wege, die Anzahl der Spritzungen zu reduzieren. Durch systematische Beobachtung der meteorologischen Verhältnisse und ein Verständnis für die Biologie der Kulturpflanze bzw. ihren Schädlingen können die Risiken eines Befalls bedeutend besser beurteilt werden. So kann der Winzer die Natur bzw. Rebe unterstützen, sich selbst zu helfen.

Die Epidemiologie von Pilzen wie dem Falschen Mehltau (Peronospora viticola) beispielsweise hängen eng mit der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und den Niederschlagsmengen zusammen. Während trockener Wetterperioden ist das Risiko eines Pilzbefalls resp. einer Ausbreitung im Rebberg äußerst gering, so dass Spritzungen mit Fungiziden unnötig sind. Zur ökologisch und ökonomisch sinnvollen Kontrolle des Falschen Mehltaus sind also vor allem eine gute Wetterstation, disziplinierte Überwachung und gegebenenfalls rasches Handeln erforderlich. In einer wissenschaftlichen Untersuchung der Forschungsanstalt Changins konnte gezeigt werden, dass durch diese Methode die Anzahl der Spritzungen um rund 30 % gesenkt werden können (VIRET et al. 2001).

Biologie des Falschen Mehltaus

Peronospora überwintert im Falllaub als Dauerspore (Eispore), welche dann bei ausreichender Durchnässung des Bodens und einer Mindesttemperatur von 8 °C im Frühling als Primärsporangie auskeimt. Nach der Bodeninfektion als Folge kräftiger Regenfälle von insgesamt mehr als. 10mm an drei aufeinanderfolgenden Tagen können die anschliessend gebildeten Zoosporen bei Wind auf Blätter und/oder Gescheine der Reben verbreitet werden. Hier dringen sie durch die Spaltöffnungen ins Blattgewebe ein. Nach der Kontamination können Blätter mit mind. 2cm Durchmessern (3.Blattstadium) nach 10 Stunden kontinuierlicher Blattnässe befallen werden. Die Infektion macht sich zuerst durch sogenannte Ölflecken bemerkbar, welche dann bei feuchtwarmer Witterung zu weissen Pilzrasen auf der Blattunterseite auswachsen. Befallene Gescheine verfärben sich zuerst gelblich, werden dann braun und verkümmern schliesslich. Der Pilz bildet mikroskopische Fruchtkörper, die dann Sommersporangien freisetzen, welche wiederum mit dem Wind auf andere Pflanzen im Rebberg übertragen werden. Für eine erneute Sporulation sind nun folgende Bedingungen notwendig:

Peronospora überwintert im Falllaub als Dauerspore (Eispore), welche dann bei ausreichender Durchnässung des Bodens und einer Mindesttemperatur von 8 °C im Frühling als Primärsporangie auskeimt. Nach der Bodeninfektion als Folge kräftiger Regenfälle von insgesamt mehr als. 10mm an drei aufeinanderfolgenden Tagen können die anschliessend gebildeten Zoosporen bei Wind auf Blätter und/oder Gescheine der Reben verbreitet werden. Hier dringen sie durch die Spaltöffnungen ins Blattgewebe ein. Nach der Kontamination können Blätter mit mind. 2cm Durchmessern (3.Blattstadium) nach 10 Stunden kontinuierlicher Blattnässe befallen werden. Die Infektion macht sich zuerst durch sogenannte Ölflecken bemerkbar, welche dann bei feuchtwarmer Witterung zu weissen Pilzrasen auf der Blattunterseite auswachsen. Befallene Gescheine verfärben sich zuerst gelblich, werden dann braun und verkümmern schliesslich. Der Pilz bildet mikroskopische Fruchtkörper, die dann Sommersporangien freisetzen, welche wiederum mit dem Wind auf andere Pflanzen im Rebberg übertragen werden. Für eine erneute Sporulation sind nun folgende Bedingungen notwendig:

- 4 Stunden kontinuierliche Blattbenetzung

- Relative Feuchte > 95 %

- Temperatur zu Beginn der Feucht-/ Dunkelphase > 12 Grad

- Temperaturmittel in der Ausbruchsperiode (22:00 - 5:00 Uhr): > 10 Grad

- 4 Stunden Dunkelheit

Je höher die Temperaturen und je länger die Nässeperiode, desto intensiver ist die Infektion!

Solch komplexe Zyklen mit vielen Stadien bieten ebenso vielfältige Ansatz- bzw. Schwachstellen zur sanften, aber wirkungsvollen Bekämpfung und auch zur Unterstützung der pflanzeneigenen Abwehr. Leider hat sich die Forschung diesem Gebiet noch nicht mit Nachdruck gewidmet und nur wenige Institute haben sich damit auseinandergesetzt. Pflanzenpulver oder Kompostextrakte sind jedoch vielversprechende Kandidaten, die u.a. am Delinat-Institut untersucht werden.

Messdaten der Meteostationen im Internet

Meteorologische Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Temperatur und Niederschlag beeinflussen ganz allgemein das Pflanzenwachstum und eben auch die Entwicklung von Schadorganismen. Auf der Internetplattform Agrometeo (www.agrometeo.ch) von der Eidgenössischen Forschungsanstalt Agroscope werden Wetterdaten aus der ganzen Schweiz systematisch zusammengetragen und allen Landwirten frei zur Verfügung gestellt. Das aktuelle Netzwerk umfasst rund 120 Messstationen, welche über das Mobilfunknetz alle 10 Minuten die aktuellen Messdaten an den zentralen Server senden. Zudem werden auf der Homepage hilfreiche Informationen zur Handhabung von Pflanzenschutzproblemen bereitgestellt. Für den Reb- und Obstbau sind bereits Prognosemodelle zu gewissen Schädlingen bzw. Krankheiten wie Feuerbrand oder Traubenwickler abrufbar, welche fortlaufend aus den einfliessenden Daten errechnet werden.

Leider werden die Daten von Agrometeo selbst von grossen Weingütern kaum zu Rate gezogen, stattdessen aber eifrig auf blossen Verdacht gespritzt. Die Folgen dieser intensiven „Vorbeugespritzungen" auf das Ökosystem sind allerdings erheblich, da natürliche Gegenspieler eliminiert und so der Boden für spätere Pilzinfektionen wieder optimal vorbereitet wird. Bezüglich der äusserst komplexen Zusammenhänge in natürlichen Böden liegt noch Vieles im Dunkeln. Sicher ist nur, dass es auch hier ungenutzte Möglichkeiten gibt die mikrobiologischen Systeme zu lenken und zu unterstützen, so dass die Ausbreitung von Pilzerkrankungen günstig beeinflusst resp. unterdrückt werden kann.

Auf den Weinbergen des Delinat-Instituts steht eine Wetterstation der Firma Lufft mit dem Namen HP100 (für Herbarum Protector = Beschützer der Pflanzen). Diese wurde speziell für den agrometeorologischen Einsatz konzipiert. Pierre Basler hatte ein solches Modell erstmals 1994 auf Château Duvivier für den professionellen Weinbau eingesetzt. Später wurden die Erfahrungen, welche mit den Lufft-Wetterstationen in der Deutschschweiz gemacht worden sind, u.a. von Lucius Tamm und Dominique Levite an die Verhältnisse in der Westschweiz angepasst. Später wurde die Technologie im Auftrag von Delinat mit beachtlichem Erfolg im klimatisch besonders heiklen Gebiet des Bordeaux und auch in Italien verwendet.

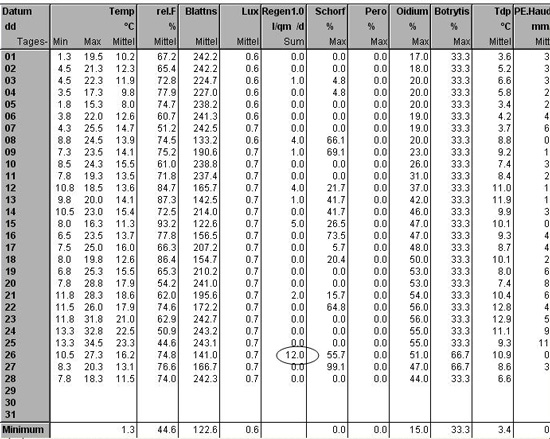

Die Station enthält ein Computersystem, welches Berechnungen zu gewissen Krankheiten ausführt, wobei die Ergebnisse direkt abrufbar sind. Ein Dauerschreiber zeichnet kontinuierlich Temperatur (mit Summen, Maxima und Minima), relative Luftfeuchte, Blattnässe, Helligkeit und Niederschlag auf. Die integrierte Software ist leider nicht mehr auf dem neuesten Stand und die Modellierung geht bei der Voraussage von Primärinfektionen teils von falschen Grundlagen aus, kann aber mit Einschränkungen nach wie vor verwendet werden. Eine Aktualisierung der Software mit Anpassungen an den neusten Stand der Grundlagenforschung wäre allerdings dringend angezeigt.

Es ist zu hoffen, dass in Zukunft die Meteorologie und Biologie vermehrt bei der Schädlingsbekämpfung berücksichtigt werden. Die Modellierung von Prognosen wird fortlaufend verfeinert werden und hoffentlich auch für weitere Schadorganismen Anwendung finden.

Fridolin Brandt

12.07.2009 18:00

Löschkalk der Gesundmacher der Natur!?

In allen land-, forst-, obstbauwirtschaftlichen Fachbüchern kommen die Verfasser übereinstimmend zu dem Ergebnis, dass eine jährlich Ausgleichskalkung von 300 kg - 800 kg Brandkalk CaO / ha Fläche auf leichten Böden und bis zu 2000 kg Brandkalk CaO / ha Fläche auf schweren Böden zur Neutralisation der natürlichen Bodenversauerung erforderlich ist. Bei saurem Regen bedingt durch Luftverschmutzung oder Boden pH - Werten unter 6,5 pH oder beim Einsatz saurer Düngemittel sind entsprechend höhere Mengen erforderlich.

400 kg Brandkalk CaO entsprechen in ihrer Düngewirkung ca. 600 kg Löschkalk Ca(OH)2.

Normalerweise wird zur Düngung der Dünger trocken ausgestreut und im Boden durch natürliche Feuchtigkeit gebunden. Nur 1,7 g Löschkalk Ca(OH)2 sind in 1 l Wasser H2O lösbar und ergibt einen pH Wert der Lösung von 12,4. Der durchschnittliche Landwirt bzw. Obstbauer setzt zum Ausbringen von Pflanzenschutzmittel beim Spritzen bzw. Sprühen 400-500 l Wasser H2O / m Bestandshöhe ein. D. h. beim Einsatz von Löschkalk Ca(OH)2 als Pflanzenschutzmittelersatz für Feldkulturen sind ca. 1 kg Ca(OH)2 / ha erforderlich und für Obstkulturen bei 2- 2,5 m Höhe ca. 2 kg. D. h. eine Feldkultur könnte 600 mal und eine Obstkultur 300 mal pro Jahr behandelt werden. Selbst bei Verzehnfachung wäre es möglich 60 bzw. 30 mal zu Behandeln ohne dass der Boden pH-Wert sich ändert.

Bei entsprechender Sprüh- bzw. Nebeltechnik mit dieser Löschkalklösung können fast alle auf der Oberfläche vorhandenen Bakterien, Pilze und Insekten so gut wie mit Kontaktbakteriziden, Kontaktfungiziden, Kontaktinsektiziden, getötet werden. Es bedarf keinerlie chemischer Pflanzenschuztgifte, auch und gerade in Spezialkulturen wie den Weinbau!

Wenn man bedenkt, dass durch Änderung der Düngetechnik auf Pflanzenschutzmittel, welche den Naturhaushalt negativ beeinflussen, verzichtet werden kann, ist es nicht verständlich, dass es Praktiker, Behördenleute und Politiker gibt, die sich sogar noch für den Einsatz von Antibiotika und andere den Naturhaushalt negativ beeinflussenden im Gegensatz zu Löschkalk teuren Präparate aussprechen.

Da die gleiche Löschkalkmenge sowieso jährlich zur Ausgleichskalkung benötigt wird, kommt es wie bei Pflanzenschutzmassnahmen sonst auch nur auf die gezielte Terminierung an!

Löschkalk belastet die Ernteprodukte (Getreide, Ölsaaten, Gemüse, Obst, Honig) nicht mit Rückständen, denn Löschkalk wird innerhalb weniger Stunden zu Karbonatkalk CaCO3 umgewandelt, welcher sogar zur Knochenstärkung der Nahrung zugesetzt wird!

Bitte Beachten Sie dazu folgende Publikation der VDLUFA:

"Bestimmung des Kalkbedarfs von Acker und Grünlandböden"(2000) von

Dr. sc. M. Kerschberger, Jena; Dr. B. Deller, Karlsruhe; LD U. Hege, Freising; Dr. J. Heyn,

Kassel; Dr. H.-E. Kape, Rostock; Prof. Dr. O. Krause, Jena; Dipl.-Ing. J. Pollehn,

Köln; Dr. M. J. Rex, Mühlheim; Dr. K. Severin, Hannover http://www.vdlufa.de/vd_00.htm?4