Biokohle im Weinbau

von Claudio Niggli & Hans-Peter Schmidt

Biokohle gehört zu den ältesten Bodenverbesserern in der Geschichte des Landbaus. Das bekannteste Beispiel ist sicher Amazonien, wo sich bis vor 500 Jahren eine hoch entwickelte Zivilisation von mehreren Millionen Menschen nur dank des durchdachten Einsatzes von Biokohle hatte ernähren können. Doch auch in den meisten anderen Ländern mit kleinbäuerlicher Tradition wusste man um die wertvollen Eigenschaften dieses Stoffes. Sowohl aus Europa, als auch aus Südasien, Afrika und Südamerika liegen Zeugnisse für die Verwendung von Biokohle im Garten- und Ackerbau vor.

In Europa ging durch die Erfindung synthetischer Düngemittel viel Wissen um traditionelle Bodenverbesserer verloren. Auch als Brennstoff kam Holzkohle kaum noch zum Einsatz. Doch in vielen Ländern der Dritten Welt ging das Wissen um Biokohle nie ganz verloren. So kommt es, dass in Kamerun, Ghana, Bolivien, Belize, Indonesien, Indien und China schon seit Jahrzehnten großflächige Langzeitversuche über den Einsatz von Biokohle durchgeführt werden [Lehmann, 2009; siehe auch CNN-Bericht]. In Europa aber ist der 2008 begonnene Versuch am Delinat-Institut nicht nur der erste, sondern noch immer der größte Freilandversuch. Dies wird sich ab diesem Jahr ändern, da die 500 t Biokohle, die mit der Pyrolyse-Anlage von Swiss Biochar 2010 produziert werden, quer durch Europa auf Versuchsflächen von über 10 Hektar zum Einsatz kommen werden.

Anlage des Versuches auf Mythopia

Da 2007/2008 noch keine Biokohle auf dem Markt verfügbar war, wurden 1000 kg Holzkohlenstaub aus Deutschland importiert. Während Biokohle aus sämtlichen organischen Materialien hergestellt wird, ist das Ausgangsmaterial von Holzkohle auf Holz beschränkt. Jede Holzkohle ist also auch Biokohle, von der Struktur des Kohlenstoffes her sind beide gleich. Bedeutsamer als das Ausgangsmaterial sind die Pyrolysetemperatur und der Sauerstoffgehalt in der Schwelkammer. Beide Parameter konnten leider nicht Erfahrung gebracht werden, so dass uns zur Charakterisierung nur die Laboranalyse und die Elektronenmikroskopie blieben. Neben den Feldversuchen wurden daher mit den gleichen Substraten auch umfassende Topfversuche durchgeführt.

Die Größe der Biokohlestücken war zu 70% kleiner als 2mm, der restliche Anteil max. 15 mm lang. Die Gesamtmenge der 1000 kg Biokohle wurde mit 8 m3 Kompost [La Coulette] vermischt. Das Biokohle-Kompost (BK) Gemisch wurde gleichmäßig im Weinberg ausgebracht. Im Unterstockbereich blieb das BK-Gemisch an der Bodenoberfläche, in der Fahrgasse wurde es oberflächlich in den Boden eingearbeitet. Zusätzlich zu dem Substrat wurde eine Gründüngungssaat mit hohem Leguminoseanteil ausgebracht. Die Leguminosen dient einerseits als Gründünger und Bodenstimulant und andererseits als Verstärker für die bessere Analyse der Nährstoffbilanzen.

Die gesamte Versuchsfläche von 3000 m2 wurde in mehrere Flächen unterteilt, so dass die folgenden Varianten jeweils mit Wiederholungen angelegt wurden:

- Holzkohle-Kompost Gemisch mit Leguminosesaat

- Kompost mit Leguminosesaat

- Leguminosesaat ohne Kompost und ohne Biokohle

- Kontrolle ohne Leguminose und ohne Kompost, wo sich eine Spontanbegrünung ergab.

Resultate

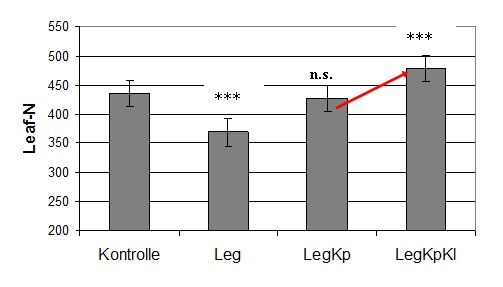

1. WachstumBereits ab dem ersten Jahr konnte in den Kohle-Kompostflächen eine signifikante Steigerung der Stickstoffaufnahme durch die Reben gezeigt werden. Da die Leguminosen in dem stark erodierten, humusarmen, stein-staubigen Boden zunächst noch keine hinreichenden Symbiosen mit Bodenorganismen ausbilden konnten, entzogen sie dem Boden verhältnismäßig viele Nährstoffe, was sich bei den Varianten ohne Biokohle in einer Wachstumverminderung der Rebe zeigte.

In den Flächen mit Biokohle kam es offenbar zu einer schnelleren Herausbildung der Symbiosen mit Bodenorganismen und damit zu einer besseren Nährstoffverfügbarkeit. Die verbesserte Nährstoffverfügbarkeit wiederum führte zu einem ausgeglichenerem Rebwachstum, was sich nicht nur in dem höheren Blattstickstoffgehalt zeigte, sondern vor allem darin, dass sich einzig die Biokohle-Variante im Idealbereich für Pinot Noir (450-490) befand. Im Weinberg übrigens waren die Wachstumsunterschiede selbst für Laien deutlich erkennbar.

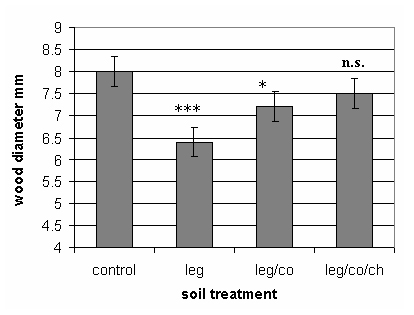

Die Wuchskraft ist im ersten Jahr nach der Aussaat in den nur begrünten Flächen signifikant niedriger als die Kontrolle. Dieser Effekt lässt sich zumindest teilweise durch die Zugabe von Kompost und Biokohle kompensieren (kein signifikanter Unterschied zwischen (control und leg/co/ch).

2. Aminosäuren in den Trauben deutlich höher

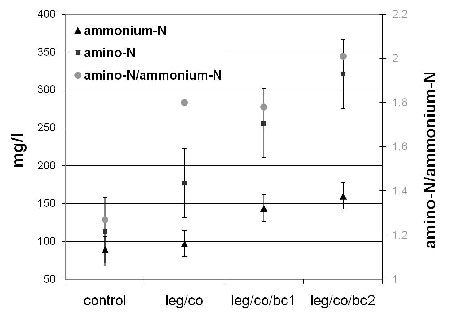

Die Zugabe von Biokohle hat bei den untersuchten Reben zu einem bis zu 300% höherem Gehalt an Aminosäuren in den Trauben geführt. Aminosäuren stellen neben Kohlehydraten die wichtigste Nahrungsquelle für Hefen bei der Vergärung dar.

Zudem ist der hohe Gehalt an Aminosäuren ein Anzeichen dafür, dass sowohl die Trauben als auch die Pflanzen überhaupt widerstandsfähiger gegen Parasiten sind. Denn die in den Aminosäuren gespeicherten Nährstoffe sind für Parasiten viel schwerer herauszulösen, als aus dem einfacher gebauten Ammonium.

In Abb. 3 ist insbesondere der Vergleich zur Kontrollfläche bemerkenswert. Die Hauptdifferenz der Varianten ist hier offenbar auf die Leguminose und nicht auf die Biokohle zurückzuführen. Ermittelt wurden die Werte jeweils aus der Maische von 300 einzelnen Beeren. Für statistisch gesicherte Erkenntnisse waren die Messreihen allerdings nicht umfassend genug.

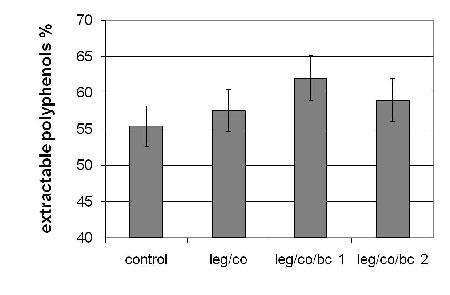

3. Verbesserung der Phenolischen Reife

Zu den löslichen Polyphenolen gehören sowohl die Tannine als auch die Anthocyane. Polyphenole sind antioxidativ und können deshalb im menschlichen Körper eine positive Wirkung entfalten. Die Tannine sind eine wichtige Geschmackskomponente im Wein und tragen zur Haltbarkeit bei. Neben dem Zuckergehalt (Oechsle-Grad) von Trauben ist vor allem die sogenannte phenolische Reife von Bedeutung bei der Beurteilung der Traubenqualität.

Der um 10% höhere Polyphenolgehalt in der Biokohle-Variante könnte neben dem deutlich höheren Gehalt an Aminosäuren ein Ausdruck für eine höhere aromatische Qualität der Trauben und damit des Weines sein. Eine statistisch gesicherte Schlussfolgerung ist mit dieser Messreihe allerdings noch nicht möglich.

Resüme

Der Versuch hat auf einem besonderen Boden unter besonderen Bedingungen stattgefunden und die erhobenen Messwerte sind nur ein Ausschnitt aus einem großen Spektrum wichtiger Kenndaten. Einen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit der Biokohle im Weinbau stellen sie noch nicht dar. Die Tendenz eines positiven Einfluss der Biokohle zeigt sich gleichwohl relativ deutlich zumindest in einigen der durchgeführten Messreihen. Die Resultate unterstützen einige zentrale Hyphothesen auf dem Feld der Biokohle-Forschung und sind eine Aufforderung, die Anstrengungen zur Erforschung der Biokohle und ihrer Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Bodensysteme zu intensivieren.

Wir haben in den ersten beiden Jahren des Feldversuches Indizien für die Fortsetzung und Ausweitung der Untersuchungen erhalten. Durch die gewonnenen Messwerte und Beobachtungen können wir im kommenden Jahr mit besseren und umfassenderen Mitteln den Fokus der Untersuchungen neu ausrichten, um genauere und besser verwertbare Resultate zu erhalten.

Im Februar werden wir die Resultate der parallel durchgeführen Laborversuche der Universität Zürich veröffentlichen. Auch hier wurden hinsichtlich Wasserspeichervermögen, Nährstoffassimilation und Wuchskraft höchst bemerkenswerte Erkenntnisse gewonnen.

Das Jahr 2010 wird für die Biokohleforschung ein Schlüsseljahr. Die Flächen für Feldversuche werden um das 500fache zunehmen. In ganz Europa werden Biokohle-Kompost-Substrate in verschiedenste landwirtschaftliche Nutzflächen eingearbeitet und deren Auswirkungen wissenschaftlich ausgewertet. Zudem haben sich Spezialisten von über 10 Universitäten und Instituten zu einem Netzwerk verbunden, um dazu beizutragen, die letzten entscheidenden Wissenlücken auf diesem Gebiet zu schließen.

________________________________

Literatur:

Lehmann, Johannes und Joseph, Stephen (Hrsg.) Biochar for Environmental Management: science and technology, Earthscan, 2009

Bruges, James The Biochar Debate - charcoal's potential to reverse climate change and build soil fertility, Bristol, 2009

Bernd-J. Seitz

24.01.2010 08:44

Ich arbeite in der Natrschutzverwaltng des Landes Baden-Württemberg und kam vor ca. einem halben Jahr erstmals mit "Biokohle" in Kontakt - für uns ist das Thema deshalb so interessant, weil es evtl. eine gute Verwertungsmöglichkeit von Material aus der Landschaftspflege darstellt - Biogasanlagen haben diese Hoffnung leider nicht erfüllt. Erst vorgestern hatte ich ein Gespräch mit Frau Holweg darüber, die auch bereits Kontakt zu Delinat hatte. Ich bin gespannt, was sich daraus noch ergibt!

Herzliche Grüße

B. Seitz

Christian P. Segers

24.01.2010 09:43

Tach aber auch !

Ist es nicht erstaunlich , was wir so alles von unseren primitiven Vorvätern noch lernen können ? Vom Grossen MAGO aus Karthago in Nordafrika !! Oder den indogenen Völkern im heutigem Amazonien, unweit des Rio Xingo in Brasilien ? Oder auch von einem jap. Wissenschaftler, mit dessen Produkten wir beste (Garten-)Erfolge seit 2002 hatten !

Mit weinsinnigem Gruss >CpS<

Jochen Binikowski

24.01.2010 21:18

Das sind doch mal erfreuliche Neuigkeiten. Vieleicht sollte man eine weitere Variante testen, nämlich der Biokohle-Kompostmischung noch Holzasche und Tierdung hinzuzufügen. Das hat sich bei uns bestens bewährt. Ich bin auch schon mal auf die Langzeitwirkung gespannt. Es würde mich nicht wundern, wenn die Ergebnisse in den Folgejahren noch besser werden.

Bei aller Euphorie sollte man aber stets bedenken, dass es bei der Verwendung von Biokohle/Kompost eine Art Regel gibt: Je schlechter der ursprüngliche Boden desto besser die Wirkung. Auf guten Böden lassen sich zumeist nur geringe Verbesserungen erzielen. Aber vielleicht erleben wir bei den Wein-Experimenten auch da noch eine Überraschung.

Hans Rudolf Oberholzer

27.01.2010 13:11

Lieber Herr Schmidt

Ihr Versuch ist unter schwierigen Bedingungen korrekt angelegt und hat mich wirklich beeindruckt. Ihr Beitrag aber enthält einige Ungenauigkeiten und grundlegende Fehler bzw. Fehlinterpretationen:

- Abb1: Es gibt keinen signifikanten Unterschied zwischen Kontrolle, LegKp und LegKpKl . Die Unterschiede sind deshalb wissenschaftlich als zufällig oder höchstens als Trend zu interpretieren.

- Abb. 2: Die Wachstumsunterschiede zeigen offensichtlich auch keine signifikanten Unterschiede, tendenziell scheint das Wachstum eher bei der Kontrolle am besten zu sein. Der Unterschied zwischen leg/co/ch und dem für die Wirkung der Biokohle direkt zu vergleichenden Verfahren leg/co ist auf jeden Fall am geringsten.

- Abb. 3: Falls die Ergebnisse aus demselben Versuch stammen, sind die Verfahren falsch beschriftet. Falls die Verfahren dieselben sind wie in den ersten beiden Abbildungen, ist der Unterschied zwischen dem Verfahren mit Biokohle und demjenigen ohne Biokohle (mit Leguminosen und Kompost) sehr gering und sicher nicht signifikant.

- Abb. 4: Wo sind die Ergebnisse des 3. Verfahrens (LegKp). Keine signifikanten Unterschiede.

Fazit: Es gibt kein einziges Ergebnis, das einen signifikanten Einfluss von Biokohle zeigt.

[Im Anschluss an diesen Kommentar wurde der Artikel nochmals ergänzt und die Beschriftung der Abbildungen erweitert. Mit bestem Dank, die Redaktion]

hps

27.01.2010 15:09

Lieber Herr Oberholzer,

vielen Dank für Ihre genaue Lektüre und Auswertung. Insgesamt würde ich Ihnen insofern zustimmen, dass diese ersten Versuchsergebnisse einen Trend erkennen lassen, aber noch keinen wissenschaftlichen Beweis für die Wirksamkeit liefern. Offenbar habe ich dies im Artikel nicht deutlich genug gemacht.

Gern würde ich noch zu den einzelnen Punkten Stellung beziehen:

-Abb1: Für die Ermittlung der jeweiligen Blattstickstoffwerte wurde für jede Variante 150 Messwerte zugrunde gelegt, so dass der statistische Mittelwert durchaus verlässlich ist. Der Unterschied zwischen LgKp und LgKpK beträgt 10%, was nach rein statistischen Verfahren tatsächlich noch im Bereich des Zufalls liegen könnte. Da es sich aber um ziemlich genau ermittelbare Blattstickstoffwerte handelt, bei denen bereits geringe Schwankungen großen Einfluss auf das Wachstumsverhalten haben, ist die Differenz von 10% durchaus signifikant. Der Unterschied zwischen 430 und 480 N-Einheiten äußert sich bei Pinot Noir durch deutliche Ernte und Blattwachstumsunterschiede.

-Abb2: Hier stimme ich Ihnen zu. Die Unterschiede zwischen LgKp und LgKpK sind nicht signifikant. Die Kontrolle ist hier am wuchskräftigsten einzuschätzen. Der eigentliche Vergleich findet innerhalb der Lg-Varianten statt.

-Abb3: Die Ergebnisse stammen von denselben Versuchsflächen. Hier wurden die Werte jeweils aus der Maische von 300 Trauben ermittelt. Es wurden vier Flächen getestet: 1 x Kontrollfläche, 1 x Leguminose ohne Kompost und ohne Kohle, 2 x Leguminose mit Kompost und Kohle (an zwei verschiedenen Lagen). Da es sich hier nur um vier Varianten handelt ist eine gesicherte statistische Auswertung nicht möglich. Sichtbar freilich wird eine zu überprüfende Tendenz. Bei Unterschieden von 50 - 100% scheint diese signifikant.

-Abb4: Es handelt sich um die gleichen Messreihen wie für Abb3, nur das die beiden LgkoK-Varianten zusammengezogen wurden. Ein signifikanter Unterschied besteht hier nicht!

Diese ersten Ergebnisse des Versuches haben noch nichts bewiesen. Was wir erkennen konnten sind gewisse m.E. durchaus signifikante Tendenzen, durch die wir Indizien für die Fortsetzung und Ausweitung der Versuche erhalten. Durch diese ersten Messwerte und Beobachtungen wissen wir besser, worauf wir im kommenden Jahr mit besseren und umfassenderen Mitteln unsere wissenschaftliche Aufmerksamkeit lenken, um genauere und besser verwertbare Resultate zu erhalten.

Mit freundlichem Dank, Hans-Peter Schmidt

Horst Wagner

27.01.2010 23:55

Sehr geehrter Herr Schmidt,

nach meinen Berechnungen hat Ihre HK-Kompost-Mischung einen HK-Anteil von ca. 28% (Berechnung nachfolgend). Ist dieser m.E. extrem hohe HK-Anteil der Bodenqualität geschuldet, Sie beschreiben zum Teil extrem verarmte Böden, oder verfolgen Sie vordergründig eine möglichst hohe C-Sequestrierung?

Bei meinen bescheidenen Versuchen konnte ich schon bei einem HK-Anteil im Kompost von unter einem Prozent Erfolge erkennen. Im Frühjahr sind neue "Terra-Preta"-Versuche mit 5%, max. 10% HK-Anteil geplant.

Ich habe die "deutsche" Holzkohle abgewogen, wobei der HK-Staub (bis 2mm) ca. 300 g/l wiegt und der HK-Kies (0-15mm) ca 420g.

Daraus ergibt sich für 700kg HK-Staub ein Volumen von ca. 2333l und für 300 kg HK-Kies 715l. Dazu kommen 8000l Kompost (8cbm) ergibt 11048l Mischung auf 1/4 der Versuchsfläche von 3000qm, also 750 qm. Das sind knapp 15l je qm. 2333l plus 715l ergibt 3048l, d.s. ca. 28% des Gesamtvolumens von 11048l.

Wenn ich die Versuchsbeschreibung richtig verstanden habe.

Mit schwarzen Grüßen

Horst Wagner

hps

28.01.2010 20:09

Sehr geehrter Herr Wagner,

als wir vor 2 Jahren den Versuch anlegten, hatten wir als einziges Mengenindiz jene 10 - 120 t pyrogenen Kohlenstoffs pro Hektar. Unstrittig war für uns, dass wir die Kohle biologisch aktivieren müssen, wofür uns Kompost am geeignetsten schien. Bei der Kompostmenge haben wir uns dann an die Nährstoffwerte der Böden gehalten. Auf diese Weise ist der hohe HK-Gehalt zustande gekommen.

Zur Herstellung von Bodensubstrates würde ich heute HK-Anteile von 1% - 10% für geeignet halten. Gespannt warte ich auf die ersten Resultate darüber, zu welchem Zeitpunkt der Rotte wieviel Kohle den Kompostierprozess wie beeinflusst. Darüber werden wir im kommenden Jahr endlich mehr wissen.

Was die Bodenregeneration betrifft, so halte ich HK-Mengen von 10 - 20 t / ha (vermischt mit Kompost/Gärgut) und zwar als einmalige Gabe noch immer für angebracht. Die Kohle gibt die Struktur für die "Kohle-Humus-Lehm-Mikroben-Komplexe" und solange sie biologisch aufgeladen ist, sehe ich keinen Grund, dies auf mehrere Gaben zu verteilen und dabei jedes Mal den Boden wieder zu öffnen und das Boden-Netzwerk zu stören. Aber vielleicht werden wir auch darüber in den nächsten zwei bis fünf Jahren eines Besseren belehrt.

Mit bestem Dank und Grüssen, Ihr Hans-Peter Schmidt

Jörg Stüdeli

30.01.2010 17:24

Besten Dank für Ihre interessanten Artikel über Bio-Holzkohle.

Haben Sie gewusst, dass Al Gore in seinem aktuellen Buch „Wir haben die Wahl – Ein Plan zur Lösung der Klimakrise“ recht ausführlich über Bio-Holzkohle schreibt (S. 132, 216ff.). Er weist auf deren riesiges Potenzial hin, aber auch auf Umweltaktivisten, welche die Besorgnis haben, das sich bei einer mangelhaften Umsetzung die Fehler des Palmölbooms wiederholen könnten.

Al Gore zitiert Flannery, welcher in einem offenen Brief schrieb: „Biokohle könnte die wichtigste Einzelmassnahme zur Sicherung der ökologischen Zukunft der Menschheit sein. Dieser Ansatz hat den Vorteil, dass er sowohl die Lebensmittelversorgung sichert als auch die Treibstoffkrise sowie das Klimaproblem angeht – und das ganz pragmatisch. Holzkohlegewinnung ist uralt – doch für uns etwas völlig Neues.“

Guydegif(F - 91)

16.09.2013 15:32

Bonjour,

Je suis très intéressé par le BioChar et ses apports en agriculture.

L'article de Claudio et Hans-Peter est très intéressant de par ses 1ers résultats et constats, et prometteur:

''Pour la recherche dans le domaine du charbon bio, l’année 2010 est une étape décisive. Les surfaces pour les essais sur le terrain vont être multipliées par 500. Dans toute l’Europe, des substrats composés de charbon bio et de compost seront incorporés dans les surfaces utiles agricoles les plus diverses. Leur répercussions seront interprétées scientifiquement. En outre, des spécialistes de plus de 10 universités et instituts ont formé un réseau dans le but de contribuer à combler les dernières grandes lacunes dans ce domaine.''

--> Nous sommes en sept 2013 ! Qu'en est-il de 2010, année décisive pour le BioChar? En CH, mais aussi dans toute l'Europe?

Quels sont les résultats sur une application plus large du BioChar?

J'aimerais bien savoir !

Merci de nous dire

A+ Cordialement

Guy Weider