Pflanzenkohleversuche in Kleingärten - Erste Ergebnisse

von Claudio Niggli & Hans-Peter Schmidt

Zwischen Mai und Juni 2010 erhielten die ersten 180 Kleingärtner aus verschiedenen Regionen und Höhenlagen der Schweiz je 10 kg Pflanzenkohle und eine Anleitung zur Anlage des Versuches. Die charakterisierte Pflanzenkohle stammt aus dem neuen Pyrolyse-Reaktor von Swiss Biochar bei Lausanne. Die Auswahl der Gemüse und Obstpflanzen für die Experimente wurde den Teilnehmern überlassen, um möglichst viele verschiedene Kulturpflanzen in ihrer Reaktion auf Pflanzenkohlesubstrate zu erfassen. Während der Erntezeit sollten die Teilnehmer jeweils die Erntemengen aus der 10 m2 großen Pflanzenkohlefläche sowie einer ebenso großen jedoch ohne Pflanzenkohle angelegten Kontrollfläche erheben. Wenn möglich sollte zudem das Gewicht der nicht geernteten Biomasse, also der Blätter und des Sprosses abgewogen werden. Eine geschmackliche Beurteilung der Früchte und Gemüse war ebenfalls erwünscht.

Resultate

Da die Pflanzenkohle leider erst relativ spät verschickt werden konnte, waren bei einigen der Teilnehmer die Beete bereits bestellt, so dass von den 180 Teilnehmern des ersten Jahres nur knapp 100 den Versuch noch in dieser Wachstumsperiode anlegen konnten. Bis Mitte November erhielten wir 82 Rückmeldungen, woraus sich 65 Versuche für die statistische Auswertung eigneten.

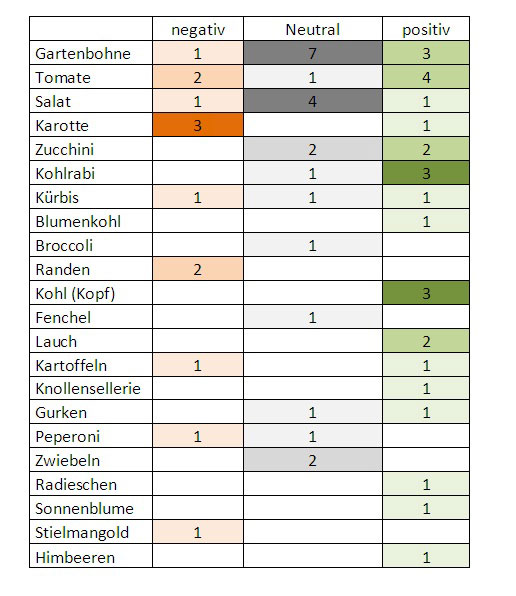

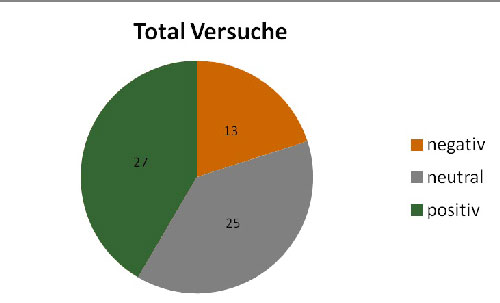

Die Resultate bezüglich der Erntemengen zeigen, wenn alle Versuche in einer Meta-Analyse zusammengefasst werden, ein heterogenes und oft widersprüchliches Bild. Von den 65 auswertbaren Versuchen aus 21 verschiedenen Kulturen konnte bei 27 eine positive, bei 25 eine neutrale und bei 13 eine negative Tendenz in Bezug auf die Verwendung von Pflanzenkohle beobachtet werden. Als positiv wurde beurteilt, wenn die Ernte mehr als 10 % über der Kontrolle lag, entsprechend folgte ab 10 % Minderertrag eine negative Einstufung. Dazwischen wurden die Ergebnisse als neutral eingestuft (Abb.1).

Bei einzelnen Kulturen wurde eine Versuchsanzahl erreicht, welche gewisse Tendenzen erkennen lässt. So zeigen Bohnen eine neutrale bis positive Reaktion auf Pflanzenkohle. Tomaten sind offenbar relativ sensibel (kaum neutrale Ergebnisse) und reagieren eher positiv. Salat verhält sich ebenfalls relativ neutral. Zucchini zeigen eine Tendenz zu erhöhter Fruchtproduktion. Auffällig ist besonders, dass bei keinem von neun Versuchen mit Kohlgewächsen (Broccoli, Blumenkohl, Kohlrabi, Kohl) eine negative Wirkung festgestellt wurde, aber bei sechs eine positive. Bei den restlichen Kulturen ist die Versuchsanzahl zu gering, um eine Tendenz erkennen zu können (Abb.2).

Gesteigerte Energieeffizienz der Pflanzen

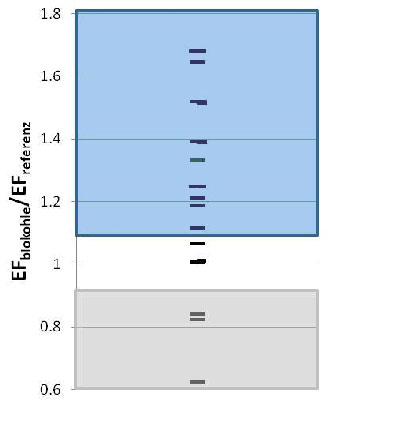

Bei gewissen Frucht- oder Blütengemüsen (Bohne, Tomate, Broccoli, Kürbis, Zucchini, Blumenkohl) ist der anfallende Grünschnitt gemessen worden. Ein relativ aussagekräftiger Wert ist das Verhältnis der Erntemenge zu dieser restlichen oberirdischen Biomasse (Blatt und Spross). Dieses Verhältnis soll im Folgenden als Effizienzfaktor (EF) bezeichnet werden. Liefert eine Tomatenstaude beispielsweise 1200g Tomaten und nach der Ernte bleiben 800g an beblätterten Trieben übrig, so ergibt sich ein EF von 1.5. Je grösser dieser Faktor ist, desto weniger Biomasse wurde zur Fruchtproduktion benötig, desto effizienter hat die Pflanze also produziert.

Vergleicht man die Effizienzfaktoren der Pflanzenkohle- und der Kontrollefläche, so zeigt sich, dass von insgesamt 19 Versuchen (Abb.3) nur 3 Versuche etwa gleich große EF ergeben. In 13 Versuchen war die Effizienz der Pflanzenkohle-Pflanzen grösser (blau hinterlegter Bereich). In 3 Versuchen war die Effizienz der Referenz-Pflanzen kleiner (grau hinterlegter Bereich). Die Werte liegen teilweise sehr nahe beieinander, weshalb leider nicht alle Datenpunkte als sichtbare Einheit dargestellt werden konnten.

Auch wenn 19 nicht standardisierte Versuche natürlich viel zu gering sind, um eine statistisch abgesicherte Schlussfolgerung daraus zu ziehen, so zeigt dieser Wert doch einen sehr interessanten Einfluss der Pflanzenkohle, den es genauer zu untersuchen gilt. Sollten sich diese Resultate bestätigen, würde dies dafür sprechen, dass die Symbiosen der Pflanzen mit bodenbürtigen Mikroorganismen zur Aufnahme komplexerer, also energiereicherer Nährstoffe führen.

Interpretation der Resultate

Pflanzenkohle ist ein biologisch nachhaltig wirkender Bodenverbesserer und kein Wundermittel, mit dem Tomatenstauden in kürzester Zeit doppelte Erträge erbringen. Solch fabulöse Resultate erreicht höchstens die Chemie mit den bekannten Nebenwirkungen. Pflanzenkohle ist kein Dünger, sondern ein Gerüst, Lebensraum und Speicher für Bodenmikroorganismen, Mineralien und Wasser. Pflanzenkohle fördert das Bodenleben und beeinflusst die Interaktion der mannigfaltigen funktionellen Gruppen von Mikroorganismen, die wiederum in Symbiose mit den Wurzeln der Pflanzen treten. An den hochporösen Oberflächen der Kohlen, die bis zu 400 m2/g erreichen können, finden zudem dynamische Bindungen, Entbindungen und Umformungen von mineralischen und organischen Molekülgruppen statt, was einen großen Einfluss auf die Nährstoffdynamik im Boden hat.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die Einarbeitung von Pflanzenkohle eine Veränderung des Bodenmilieus stattfindet, wodurch eine biologisch effizientere Energie- und Stoffnutzung ermöglicht wird. Um bei der Veränderung des Bodenmilieus jedoch einen neuen Gleichgewichtszustand zu erreichen, braucht es Zeit, so dass sich verwertbare Resultate auch erst sukzessiv über mehrere Jahre nachweisen lassen werden.

Biologische Zeit

Pflanzenkohle, die einige tausend Jahre im Boden als Habitat für Mikroorganismen wirksam bleibt, ist nach ein, zwei Monaten noch nicht wirklich aktiviert und in den Boden eingebunden. Erst müssen die Kohlepartikel noch unzählige Male durch die Verdauungsorgane von Würmern wandern, von Bakterien und Pilzhyphen besiedelt werden, Mineral- und Huminstoffe adsorbieren. Eine gewisse Wirkung ist schon von Beginn an zu erkennen, aber wie das neue Bodengleichgewicht letztendlich aussehen wird, ist von vielen Faktoren abhängig und lässt sich nur schwer voraussagen. Eben dies ist übrigens ein Grund dafür, weshalb Topfexperimente mit Pflanzenkohle oft nur von recht bedingter Aussagekraft sind.

Es gibt Forscher, die behaupten, dass die eigentliche Wirkungskraft der Pflanzenkohle erst nach mehreren Jahrzehnten deutlich bodenbildend zu Tage treten würde. Zwar meinen wir, dass sich das Bodengleichgewicht und damit die merkliche Wirkung der Pflanzenkohle bereits eher einstellt, aber auch unsere bisher längsten Versuche im Weinberg haben gezeigt, dass die Unterschiede der Varianten von Jahr zu Jahr deutlicher werden und sich auf jeden Fall erst ab dem zweiten Jahr ein messbarer Einfluss auf das Traubengut nachweisen lässt.

Selbst wenn die hier vorgelegten ersten Resultate der Kleingartenversuche auf den ersten Blick etwas ernüchternd wirken mögen, die leichte Enttäuschung, die dabei mitschwingen mag, könnte sich als durchaus heilsam erweisen, da sie den Blick zurück auf die eigentlichen Grundlagen der Mikrobiologie des Bodens lenkt.

Varianz der Umweltfaktoren

Die Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit von Böden mit Pflanzenkohle stellt sich praktisch vom ersten Moment an ein, doch spielt in mitteleuropäischen Kleingärten der Wasserstress nur eine recht untergeordnete Rolle, da diese Gärten in aller Regel ausreichend bewässert werden. Humus- und nährstoffreiche Böden, wie sie im biologischen Gartenbau im Allgemeinen vorliegen, lassen ohnehin den Einfluss der Pflanzenkohle auf das Pflanzenwachstum geringer ausfallen. Pflanzenkohle fördert insbesondere den Humusaufbau und die Nährstoffdynamik von Böden, doch wo der Humusgehalt hoch genug ist (je nach Lehmgehalt ab 3 – 6%), könnte sich der Einsatz von Pflanzenkohle ohnehin erübrigen. Pflanzenkohle setzt den Humusaufbau in Gang und beschleunigt ihn, aber das letztendlich Entscheidende für gesundes Pflanzenwachstum ist nicht die Pflanzenkohle, sondern der Humus.

Eine größere, meist sehr schnell sichtbare Rolle beim Einsatz der Pflanzenkohle spielt die Veränderung des pH-Wertes der entsprechenden Böden. Die von uns versendete Pflanzenkohle hatte einen ziemlich basischen pH-Wert von 9,1. Wird eine solche Kohle in einen sauren Boden eingebracht, erhöht sich der pH-Wert des Bodens, was einen deutlich messbaren Einfluss auf die Mikroorganismengemeinschaft und die Nährstoffaufnahmefähigkeit hat. Pflanzen, die ein eher saures Milieu bevorzugen oder sich daran gewöhnt haben, sind dadurch benachteiligt (Heidelbeeren, Lupine). Pflanzen, die ein basisches Milieu bevorzugen, reagieren sehr positiv darauf.

Schwierigkeiten der Auswertung

Es gehört zu den Merkmalen eines so großen Volksexperiments, dass unzählige Faktoren nicht standardisiert werden können. Der Boden ist in jedem Garten ein anderer. Humus- und Lehmgehalt variieren. Der pH-Wert schwankt. Das mikrobielle Milieu der bis zu 5 Milliarden Mikroorganismen einer Handvoll Erde schwankt. Die Wasserversorgung bei der Pflege ist unterschiedlich. Die Kompostqualitäten sind erfahrungsgemäß äußerst different. Das Klima ist gross- und kleinräumig mehr oder weniger variabel. Selbst die Sorten gleicher Kulturpflanzen sind nicht einheitlich. Man denke nur an all die verschiedenen Tomatensorten wie Berner Rosen, Ochsenherzen, Harzfeuer, Marzano usw.

Die Wechselwirkungen zwischen Kompost, Boden, Pflanzenkohle und Mikrobenmilieu sind für das Pflanzenwachstum entscheidend. Da es bei solch einem Volksversuch jedoch völlig unrealistisch ist, jeden Boden und Kompost, Klima und Pflanzenart einzeln zu analysieren, müssen neben der Messung von Ertrag und Biomasse weitere Kriterien hinzukommen, um die qualitativen Veränderungen von Boden, Pflanzen und Erträgen näher zu bestimmen und auszuwerten.

Die erste Etappe der Metaanalyse zeigt, dass Pflanzenkohle nicht unter allen Umständen und vor allem nicht unmittelbar positive Wirkungen auf die Erträge hat. Die naheliegende Vermutung, dass Pflanzen je nach Familie, Art und sogar Sorte unterschiedlich reagieren, erschwert die Auswertung, und macht sie zugleich um ein Vielfaches interessanter.

Entscheidend für den Einsatz von Pflanzenkohle im Garten wird aber ohnehin nicht die Zunahme der Erträge um 10% oder 20% sein, sondern ob die Gemüse intensiver schmecken, mehr Pflanzeninhaltsstoffe aufweisen, länger haltbar sind und ob der gesamte Boden lebendiger wird und mehr Kohlenstoff speichert. Um solche eher qualitativen Merkmale von den Teilnehmern aufnehmen zu lassen und dann auch statistisch auszuwerten, müssen die Protokolle bis zur nächsten Saison überarbeitet werden.

Perspektiven fürs nächste Versuchsjahr

Im nächsten Jahr werden weitere 320 Kleingärtner mit charakterisierter Pflanzenkohle für die Fortsetzung des Volksversuches versorgt. Die 180 Teilnehmer, die schon in diesem Jahr begonnen haben, werden die Versuche ohne weitere Nährstoffzugabe fortführen. Insgesamt wird der Versuch mindestens drei Jahre, wahrscheinlich aber viel länger fortgesetzt werden. Ein solcher Großversuch ist unter wissenschaftlichen Aspekten ein ungeheurer Glücksfall, denn mit soviel Praxis und nicht standardisierten Bedingungen hat die Wissenschaft höchstens in der Soziologie hin und wieder zu tun.

Um noch bedeutend mehr von den Resultaten zu profitieren und auch den Einfluss der verschiedenen pedoklimatischen und menschlichen Einflüsse mit einbeziehen zu können, wurde an der Universität Zürich eine Masterarbeit ausgeschrieben. Anstatt nur die Resultate abzufragen, wird die Studentin oder der Student sich auch in den Gärten vieler Teilnehmer einfinden und die konkreten Bedingungen vor Ort erheben. Vereinzelte Boden-, Blatt- und Fruchtanalysen werden die Datenaufnahme ergänzen.

Die Aussagekraft des Gesamtversuches werden wir weiter erhöhen, indem wir eine etwas engere Auswahl an Kulturpflanzen empfehlen. Auch werden die Versuchsprotokolle noch weiter vereinfacht, womit nicht nur die Motivation der Gärtner, sondern auch die Vergleichbarkeit der Resultate verbessert wird.

Als Winzer, Ökologen und Klimafarmer haben wir einen Beruf gewählt, der uns als der schönste aller denkbaren Professionen erscheint. 500 Kleingärtner an dieser Passion teilhaben zu lassen und zu spüren, wie wir gemeinsam auf der gleichen Arche Noah versuchen, den Garten Eden zu bestellen, ist eine wundervolle Erfahrung. In diesem Sinne danken wir allen Teilnehmern und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Interessenten am Versuch finden weitere Informationen und Teilnahmebedingungen unter folgendem Link: Pflanzenkohle für Kleingarten.

F. Peter

28.11.2010 10:00

Leider haben Sie nur Aussagen über das Gewicht der Ernte

gemacht. Das macht die Kunstdünger-Industrie auch so.

Was ist mit der Pflanzengesundheit ?

Wie ist die Lagefähigkeit (Wer hat an Lichtmess noch etwas aus dem eigenen Garten)?

Gibt es Geschmacksveränderungen?

Hat die Anzahl der Regenwürmer im Boden zugenommen?

hps

28.11.2010 11:24

Mit der Forderung nach der Erherbung qualitativer Resultate haben Sie vollkommen recht. Um verstärkt eben solche Daten auswerten zu können, wurde die in Kürze beginnende Masterarbeit ausgeschrieben. Um die Vergleichbarkeit qualitativer Daten (und damit die statistische Auswertung) gewährleisten zu können, braucht es rigide Kriterien. Schnell würde das Versuchsprotokoll noch viel komplizierter, was viele der 500 nebenberuflichen Versuchsteilnehmern schnell abschrecken würde. Im Versuchsprotokoll gibt es übrigens die Fragen nach Geschmacksveränderungen, Gesundheitszustand der Pflanzen und sonstige Bemerkungen, doch nur wenige Teilnehmer haben dies ausgefüllt, so dass bisher keine Auswertung der qualitativen Resultate möglich war.

Wir werden nächstes Jahr je eine Skala von 1 bis 10 für Gesundheitszutstand, Geschmack usw. aufstellen, was die Aufnahme und Erweiterung erleichtert. Die Lagerfähigkeit einzubeziehen ist ein ganz hervorragender Vorschlag, den wir mit Sicherheit aufgreifen. Besten Dank.

Jochen Binikowski

13.12.2010 11:38

Super Editorial! Das mit der Förderung der CO2-Verpressung war mir neu, überrascht mich aber nicht. Es geht bei den ganzen Klimaabkommen offenbar nicht um eine netto Reduzierung der CO2-Emissionen, sondern um zusätzliche Steuern und Abgaben, die in die Taschen der Bürokraten und Konzern-Großaktionäre fließen.

Das einzige Problem, was denen den Schlaf raubt: Wie verhindern wir, dass Kleinbauern und Kleinbetriebe einige Krumen von dem schönen Zertifikate-Kuchen abbekommen?

Mich würde daher brennend interessieren, was in dem Waldschutz-Abkommen "REED" wirklich drinsteht. Es wäre keine Überraschung wenn damit das Abholzen der Urwälder zugunsten von Ölpalmen- und Gensoja Monokulturen noch stärker als bisher subventioniert werden.

Diesen etablierten Klima-Heinis glaube ich jedenfalls kein Wort mehr. Immerhin hat es hohen Unterhaltungswert, wenn diese Clowns sich über das abnehmende Klimabewustsein der Bevölkerung beklagen. In Anbetracht der über 100 Milliarden die den Bürgen jährlich für nichts aus den Taschen gezogen werden, weiß ich nicht ob man darüber lachen oder weinen soll.

James P. Feild

17.04.2011 01:00

Incredible job on this forum. I have been searching for a gardening site to follow. BTW, I found you searching with Yahoo.

Susanne Schweizer

18.04.2011 14:49

Ich habe Tibeterweizen - eine Seite mit, eine Seite ohne Biokohle gepflanzt.

Nun ist mir beim Jäten aufgefallen, dass der Boden auf beiden Seiten! viel lockerer ist, wie normal in unserem Garten. Scheinbar haben die Bodenlebewesen die Biokohle auf alle Seiten hin verteilt. Bin dann auf die Ernte gespannt, ob ein Unterschied sein wird.

Peter Sommerer

01.05.2011 17:30

Ich lese seit geraumer Zeit mit Hochspannung alles rund um Terra Preta und Holzkohleeinsatz im Garten. Finde eure Erfahrungsberichte und diese alte Technologie super. Habe vor in unserem Selbstversorger-Garten dieses nachhaltige Prinzip auch umzusetzen. Nur weiter so, bin auf eure Berichte gespannt und werde bei Zeit meine Erfahrungen auch hier einstellen.

Lilly

07.03.2015 18:25

Sehr schöner Beitrag zum Thema Pflanzenkohleversuche.

Ich habe hier vielleicht noch ergänzend einen Beitrag zum Thema Optimale Boden PH-Werte für Pflanzen. Hoffe das ich mit diesem Artikel Deinen Lesern noch ein paar Infos zu dem Thema Boden PH-Wertegeben kann.

Lieben Gruß

Lilly