Pflanzenkohle als Baustoff für optimales Raumklima

von Hans-Peter Schmidt

Die zitierbare Druckausgabe des Artikels im PDF-Format finden Sie hier

Nimmt man die über 1000 Inhaltsstoffe des Weines, auch wenn sie in ihrer Funktion längst nicht hinreichend durchschaut werden, einmal ernst und fragt, weshalb die Pflanze sich die Mühe macht, in jeder Traube eine solch riesige chemische Bibliothek anzulegen, und überlegt man weiter, was vom Zeitpunkt der Ernte bis zur Abfüllung des Weines mit all den Molekülen passiert, so erweckt diese bloße Vorstellung die gleiche Ehrfurcht vor den Wundern der Natur wie das Degustieren eines Jahrhundertweines mit völlig ausgeblichenem Etikett.

Der Wein aber besteht nicht nur aus der Zusammensetzung zahlloser Moleküle und Mineralien, sondern ist, sofern er nicht von Zauberlehrlingen zerstört wurde, ein lebendiges Elixier. Denn die meisten der organischen Moleküle im Wein wurden im Laufe des Weges von der Traube zum Wein durch die Aktivität von Hefen, Bakterien und Enzymen abgebaut, umgewandelt und komplexiert. Der Wein ist das Ergebnis eines biologischen, nicht eines bloß chemischen Prozesses. Und genau das macht die Einmaligkeit eines jeden Weines aus.

Bei der natürlichen Weinbereitung kommt ein großer Teil der Hefen und Bakterien, die aus dem Saft der Trauben den Wein hervorgehen lassen, auf der Haut der Trauben und in den Trauben selbst vom Weinberg in den Keller. Was ja nicht zuletzt auch der Grund dafür ist, dass die Förderung der Biodiversität und der Verzicht auf synthetische wie biologische Pestizide so entscheidende Bedeutung für die Qualität des Weines haben. Die Hefen- und Bakterienflora, die nicht nur Zucker zu Alkohol fermentiert, sondern für die überwältigende Komplexität und Aromenvielfalt des Weines sorgt, sind essentielle Bestandteile des Terroirs und müssen vom Winzer entsprechend geschützt werden.

Einfluss des Kellerklimas auf den Wein

Die Mikroorganismen, die mit den Trauben in den Keller gelangen, sind im Keller allerdings allzu häufig nur in der Minderheit. Denn an den Wänden des Kellers, auf dem Boden, an allen Gefäßen und Geräten kleben Sporen und Mikroorganismen von den Weinen der vorhergehenden Jahrgänge, die sich, sobald frischer Traubensaft in die Fässer fließt, wieder aktivieren und auf die Arbeit stürzen, sich ungehemmt vermehren und die noch „unerfahrenen“ Hefen und Bakterien aus dem Weinberg zurückdrängen.

Wer also einen natürlichen Wein keltern möchte und nicht auf Reinzuchthefen zurückgreifen will, der muss allerhöchste Obacht auf die mikrobielle Flora nicht nur im Weinberg, sondern auch im Keller achten. Jeder Weinkeller hat seine eigene mikrobielle Flora, die auf den Wein, wenn er denn natürlich vinifiziert wird, einen fast ebenso großen Einfluss ausübt wie das so berühmte Terroir jenseits der Kellermauern. Im Grunde ist das nichts anderes als in jenen traditionellen Käsereien, wo, wenn sie von einem Lokal zu einem anderen umziehen, die Wände der alten Käserei abgewaschen werden, um sodann mit diesem Waschwasser die neue Käserei einzustreichen und so die gewohnte und bewährte Mikroflora in das neue Gebäude zu übertragen.

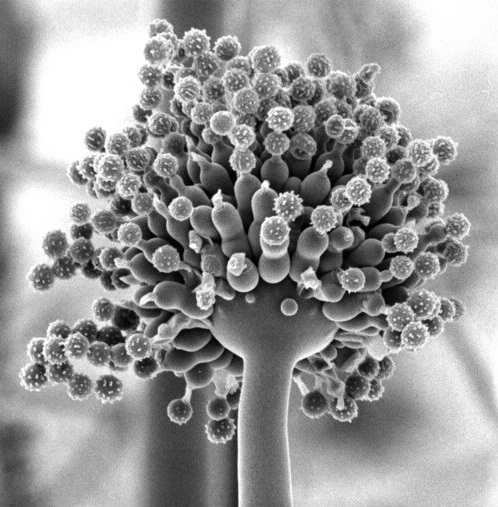

An den Wänden, Gefäßen und Maschinen eines Kellers sind nun aber nicht nur die gewünschten Hefen und Bakterien zu finden, sondern auch unzählige andere, mehr oder weniger nützliche, neutrale oder schädliche Mikroben und Sporen. Als besonders problematisch gelten die nahezu unzähligen Arten von Schimmelpilzen wie Penicillium, Cladosporium oder Alternaria. Diese Schimmelpilze gefährden nicht nur den Wein durch ihre Stoffwechselprodukte, die sogenannten Mycotoxine, sondern sind auch für die Gesundheit der im Keller arbeitenden Personen schädigend.

Schwarze, blaue, grüne, weiße, orangene, unsichtbare Schimmel bilden sich insbesondere, wenn es bei zu hoher Luftfeuchtigkeit zur Bildung von Kondenswasser an den Wänden und Gefäßen kommt. Um dies zu verhindern, müssen zu hohe Luftfeuchtigkeit und rasche Temperaturschwankungen im Keller unbedingt vermieden werden. Doch anstatt für ein optimales Raumklima mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 60 und 75 % zu sorgen, wird in vielen Kellern vor allem zu sterilisierenden Mitteln gegriffen, deren Wirkung jedoch nur unvollständig ist, da sie sowohl die gute als auch die schlechte Mikroflora abtöten und für eine Belastung des Kellers mit chemisch oft bedenklichen Stoffen sorgen.

Übliche Schimmelpilze im Weinkeller. Alternaria alternata (links) und Aspergillus flavus (rechts)In den letzten 50 Jahren wurden sowohl neue als auch traditionelle Keller fast ausschließlich mit zementbasierten Materialien gebaut bzw. modernisiert und dann mit abwaschbaren Lackfarben oder Fliesen versiegelt. So lässt sich zwar leicht der Anschein von Hygiene erwecken, für die Mikroflora des Kellers ist dies aber fatal. Aufgrund der Wand- und Bodenversiegelung sowie der Verwendung von Zementputzen sind die Kellergemäuer kaum noch atmungsfähig und können fast keine Feuchtigkeit aufnehmen. So kommt es nach dem Abspritzen des Kellers oder dem Absinken der Temperatur um einige wenige Grad zur Kondensation von Wasser an den Wänden, was innerhalb weniger Tage zur Sporulation verschiedenster Schimmelarten führt.

Übliche Schimmelpilze im Weinkeller. Alternaria alternata (links) und Aspergillus flavus (rechts)In den letzten 50 Jahren wurden sowohl neue als auch traditionelle Keller fast ausschließlich mit zementbasierten Materialien gebaut bzw. modernisiert und dann mit abwaschbaren Lackfarben oder Fliesen versiegelt. So lässt sich zwar leicht der Anschein von Hygiene erwecken, für die Mikroflora des Kellers ist dies aber fatal. Aufgrund der Wand- und Bodenversiegelung sowie der Verwendung von Zementputzen sind die Kellergemäuer kaum noch atmungsfähig und können fast keine Feuchtigkeit aufnehmen. So kommt es nach dem Abspritzen des Kellers oder dem Absinken der Temperatur um einige wenige Grad zur Kondensation von Wasser an den Wänden, was innerhalb weniger Tage zur Sporulation verschiedenster Schimmelarten führt.

Pflanzenkohle-Lehmputz zur Kellersanierung

Um im Weinkeller für optimales Raumklima zur Förderung der natürlichen, aus dem Weinberg kommenden Mikroflora zu sorgen, wurden am Delinat-Institut Versuche zur nachhaltigen Restaurierung und Sanierung von Weinkellern durchgeführt. Einer der wesentlichen Bestandteile dieses Projektes war die Entwicklung eines Wandputzes auf Basis von Pflanzenkohle und Lehm. So wurden mittels eines neuen Verfahrens die Wände eines alten Walliser Kellers mit einer gut 10 cm dicken Schicht aus Lehm und Pflanzenkohle (siehe Foto) ausgespritzt. Die massive Beschichtung der Wände mit dem Lehm-Pflanzenkohle-Gemisch sorgt nicht nur für eine gute Wärmeisolation und damit für geringere Temperaturschwankungen, sondern vor allem für einen mächtigen Feuchtigkeitspuffer im Keller.

Der Spritzputz aus dem Pflanzenkohle-Lehm-Gemisch vermag in Kombination mit einer geeigneten Lüftung die Luftfeuchtigkeit im Keller das ganze Jahr über konstant bei idealen 60 – 80% zu halten und damit die Bildung von Schimmelpilzen und anderen für den Wein gefährlichen Mikroben zu verhindern bzw. deutlich zu reduzieren. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit nimmt die Wand die Feuchtigkeit rasch auf und gibt sie bei zu niedriger Luftfeuchtigkeit ebenso schnell wieder an den Raum zurück. Denn während zu hohe Luftfeuchtigkeit schädliche Mikroben fördert, ist auch zu niedrige Luftfeuchtigkeit nicht vorteilhaft. Sie führt zu Feinstaubbelastung, elektrostatischer Aufladung der Luft und zur Verdunstung von Wein aus Holzfässern.

Die Pflanzenkohle-Lehmschicht der Wände fungiert als Feuchtigkeitspuffer, wobei die Aufnahmefähigkeit an Wasser durch die aufgetragene Materialdicke und die Qualität der Kohle-Lehm-Mischung vorgegeben ist. Bei regelmäßig hohen Feuchtigkeitseinträgen durch das Erdreich oder das Abspritzen der Keller wird freilich auch diese hohe Pufferkapazität irgendwann erschöpft, so dass ergänzend ein möglichst natürliches Lüftungssystem der Keller vorzusehen ist.

Rezept des Pflanzenkohle-Lehmputzes

Für den Spritzputz werden dem abgemagerten Lehm 30 – 50% Pflanzenkohle zugemischt. Im Vergleich zu üblichen Lehmputzen wird dabei der Sandgehalt reduziert. Das Pflanzenkohle-Lehm-Gemisch enthält dann auf das Volumen bezogen 50% Pflanzenkohle, 30% Sand und 20% Ton. Diese Mischung wird auch für den Zwischenputz verwendet, wobei die Pflanzenkohle auf unter 5mm Korngröße gemahlen wird. Es entsteht ein anthraziter Putz von sehr noblem, leicht reflektierendem Anschein. Wird eine hellere Farbe gewünscht, reduziert man für den Oberputz den Pflanzenkohle-Anteil auf fein gemahlene 10 – 20%, so dass deckende Lehmfarben als letzte Schicht aufgebracht werden können. Die Verarbeitung der Putze ist problemlos, ebenso die Aushärtung. Im Vergleich zu Kalk- oder Zementputzen ist die Pflanzenkohle-Lehm-Mischung für die Hände der Arbeiter sehr angenehm, Handschuhe und Schutzkleidung erübrigen sich.

Bis Mitte 2013 wird die Firma Casadobe verschiedenen Pflanzenkohle-Lehmputze als Fertigprodukte auf den Markt bringen. Bis dahin gilt es noch die Mischungen zu optimieren und eine Reihe von Messungen zur Endfestigkeit, Wärmeleitung und Wasserhaltekapazität durchzuführen.

Die Pflanzenkohle kann ebenso auch gewöhnlichen Kalk- und Zementputzen in gleichen Verhältnissen untergemischt werden. Auch in diesen Putzen kann sie ihre hohe Isolationsleistung und Wasserspeicherkapazität ausspielen und entsprechend auch im Außenputz eingesetzt werden. Für den Innenputz freilich ist Lehm das für das Raumklima zu bevorzugende Grundmaterial.

Nach Aufbringung des Zwischenputzes sorgt die Pflanzenkohle für ein nobles, leicht reflektierendes Anthrazit, das nach dem Oberputz mit beliebigen Lehmfarben überstrichen werden kann.

Nach Aufbringung des Zwischenputzes sorgt die Pflanzenkohle für ein nobles, leicht reflektierendes Anthrazit, das nach dem Oberputz mit beliebigen Lehmfarben überstrichen werden kann.

Die Pflanzenkohle in der Lehmputz-Mischung sorgt dank ihrer enormen Oberfläche und Porosität für die Adsorption von Schadstoffen, Sporen und Mycotoxinen sowie für die Bindung der bei der Vinifizierung entstehenden Gase. Letzteres entzieht den Schimmelpilzen und sonstigen Mikroben die Nährstoffgrundlage. Die optimale Luftfeuchtigkeit und die Bindung von Toxinen hält eine gesunde Mikroflora im Keller aufrecht, was vor sensorischen Weinfehlern schützt. Die Erfahrungen einer ersten Wintersaison im Walliser Versuchskeller zeigen, dass sich die Luftfeuchtigkeit stabil zwischen 65% und 75% eingestellt hat.

Die gemeinsam mit der deutschen Firma Casadobe entwickelte Technik des Aufspritzens dicker Schichten von Pflanzenkohle-Lehmmischungen kann sowohl zur Restaurierung alter Keller als auch zur Sanierung moderner Betonkeller verwendet und natürlich auch bei Kellerneubauten eingesetzt werden. Auf Grundlage der Erfahrungen dieses ersten Sanierungsprojektes, das im kommenden Jahr mit wissenschaftlichen Messungen der Kellerflora und des Raumklimas fortgesetzt wird, hoffen wir einen natürlichen Weg zur Optimierung des Kellerklimas gefunden zu haben.

Pflanzenkohle-Lehmputze für den Wohnraum

Die Technologie der Gebäudesanierung mit Pflanzenkohle-Lehm-Gemischen, die das Delinat-Institut für Weinkeller entwickelt hat, lässt sich auch auf sonstige Räume wie Lebensmittellager, Ställe, Lagerhallen und nicht zuletzt auch auf Wohnräume übertragen. Denn gerade in Wohn- und Büroräumen hat eine optimale Luftfeuchtigkeit größten Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner. Luftfeuchtigkeit unter 40% führt zum Austrocknen der Schleimhäute, was das Erkältungs-, Asthma- und Allergierisiko erhöht. Luftfeuchtigkeit über 70% führt in geschlossenen Wohnräumen zur erhöhten Belastung mit Schimmelsporen. Bereits eine zwei Zentimeter dicke Schicht eines Pflanzenkohle-Lehm-Putzes kann das Klima eines Wohnraumes merklich verbessern. Im Wallis wurden bereits zwei Häuser im Innenbereich mit Pflanzenkohle-Putzen restauriert. Die ersten Erfahrungen mit dem Wohnkomfort sind äußerst vielversprechend.

PS.: Der Putz aus Pflanzenkohle-Lehm hat übrigens auch eine abschirmende Wirkung gegen elektromagnetische Strahlungen, weshalb wir im Keller nun keinen Handyempfang mehr haben und uns wenigstens da ganz auf die Arbeit mit der Natur konzentrieren können.

amr

08.04.2013 11:59

is biochar-clay efficient as thermal insulation and how can i make it

hps

08.04.2013 13:04

yes, its one of the best thermal insulator for buildings. You will find clay-sand plaster on the market, you just have to mix it with biochar up to 50:50 on a volume base.

amr

14.06.2013 12:46

i am egyptian and i can not find clay_sand plaster so how can i make it by myself

hps

14.06.2013 15:43

Clay-sand (adobe) is one of the oldest building materials in Egypt but you might be right that you only find Portland Cement in Egypt these days. Either you make it like the ancient on your own (clay-sand is just underneath your feat if you don't live in the dessert). Otherwise you could also make biochar plaster or brigs with chalk or with cement (1:2:1 - cement: biochar : sand).

http://en.wikipedia.org/wiki/Adobe

The word adobe /əˈdoʊbiː/ has existed for around 4,000 years, with relatively little change in either pronunciation or meaning. The word can be traced from the Middle Egyptian (c. 2000 BC) word dj-b-t "mud [i.e., sun-dried] brick." As Middle Egyptian evolved into Late Egyptian, Demotic, and finally Coptic (c. 600 BC), dj-b-t became tobe "[mud] brick." This was borrowed into Arabic as al-tub (الطّوب al "the" + tub "brick") "[mud] brick," which was assimilated into Old Spanish as adobe [aˈdobe], still with the meaning "mud brick." English borrowed the word from Spanish in the early 18th century.

Adobe style in Santa Fe, New Mexico

Cheers, hp

amr

31.10.2013 20:58

if i want to use biochar as thermal insulator .the prefect layer is 2cm or more or less

hps

02.11.2013 19:38

... we apply sometimes up to 20 cm as it's not only an insulator but also a buffer for heat and humidity.

Simone

07.02.2014 10:44

Danke für die interessante Information zum Thema Lehm. Kann man eigentlich auch eine Schicht Lehm unter der Tapete verwenden, um das Eindringen von elektromagnetischer Strahlung zu verhindern? Es wird in letzter Zeit eine spezielle Tapete für diesen Zweck hergestellt, aber Naturprodukte sind uns sympathischer.

hps

07.02.2014 10:56

Sie sollten vorher sicher einige Tests mit geeigneten natürlichen Tapetenkleber durchführen, aber Pflanzenkohle-Lehmputz funktioniert auch unter Tapeten, gerade was elektromagnetische Strahlung betrifft.

hps

10.04.2014 22:41

sure, it's also great for temperating the place in hot climates. You can apply 10 to 20 cm of plaster without any problem.

amr

10.05.2014 13:12

does rain affect the layer

hps

11.05.2014 13:13

If you use biochar-clay plaster on the outside it would have to impregnated (e.g. with oil)

Alois Muff

16.06.2014 07:40

Bin interessiert an Pflanzenkohle für den Mörtelbereich.

Gibt es diese in verschiedenen Körnungen und welche Festigkeit hat die Pflanzenkohle? Ist Versuchsmaterial erhältlich?

hps

16.06.2014 22:46

Im Mörtelbereich setzen wir für den Unterputz Pflanzenkohle mit einer Partikelgröße von 0 bis 20mm ein, wobei der Feinanteil (0 - 2 mm) überwiegt. Im Oberputz setzen wir gemahlene Kohle (0 - 2 mm) ein. Diese Pflanzenkohle finden Sie bei allen EBC zertifizierten Herstellern von Pflanzenkohle.

W. Schindler

20.06.2014 15:35

Wir interessieren uns für die Lehmputz-Mischung mit Pflanzenkohle.

Gibt es in Deutschland (vorzugsweise in der Region Leipzig) Verarbeiter mit entsprechender Erfahrung, Material-Bezugsquellen bzw. die Möglichkeit den Umgang mit dem Material zu erlernen?

Soll zu Testzwecken in einem Nebengebäude/Lagerraum eingesetzt werden.

hps

21.06.2014 14:12

Die Verarbeitung von Pflanzenkohle zur Verwendung als Baumaterial ist nicht allzu schwer zu erlernen und wir erwägen im September einen Workshop für Hand- und Heimwerker durchzuführen, damit sich diese effiziente und schöne Technik rasch weiterverbreitet. Zur Zeit sind uns leider noch keine Handwerker ausserhalb des Wallis bekannt, die schon Erfahrung mit dieser Technik haben. Gern würden wir hier bald eine Liste publik machen mit Handwerkern, die die Arbeit in dieser Technik in den verschiedenen Regionen anbieten.

Kurmann Sacha

22.05.2017 09:37

Guten Tag.

Wir bauen mit Stampfleh, Lehm u.s.w.

und möchten ein Holzhaus mit Wandheizung verputzen.

Das Pflanzekohle- Lehmgemisch wäre in meinen Augen der ideale Putz.

Für den Energienachweis, müssten wir Angaben bezüglich dem Lambda-wert des Putzes haben. Haben Sie diesbezüglich Daten? kann man die Pflanzenkohle mit einem Werklehmgrundputz mischen? z.b. von Claytec.

Besten Dank für Ihre Antwort, und wir wären an diesem Putz sehr interessiert.

Freundlichst Kurmann Sacha

hps

23.05.2017 05:27

Wir haben leider noch immer keine Lambda-Werte für die Putze. Es kommt ja auch sehr stark auf die Putzmischung an und müsste eigentlich für jede Mischung gesondert durchgeführt werden. Für die Behörde würde ich die Lambda-Werte von Claytec nehmen, die Kohle macht es dann auf jeden Fall nicht schlechter. Und ja, die Mischung mit Claytec-Grundputz klappt gut. Bei dickeren Schichten ist ein Hanf- oder Basaltnetz zur Vermeidung von Rissen zu empfehlen. Grüsse, hp schmidt

wes

21.02.2018 23:45

Hello, I am interested in more of the material properties of biochar as used for building materials. It is stated that it is a good insulator, but not what it's U value (or RSI) value is, so I was wondering what that was. Also I am concerned about flammability when used as plaster. Has there been any fire tests performed at all?

Cheers,

Wes

hps

22.02.2018 05:56

Hi Wes, unfortunately, we still do not have the U value which is not so easy to measure as it depends on the quality of the biochar (mainly pyrolysis temperature and feedstock) and the water content. We are dependent here on our partners as we are not equipped at Ithaka for this type of experimental set-up. When biochar is used in plasters, they are impossible to be inflammed independent if you use clay, lime or cement as plaster binder. There are tests that showed that biochar improves the fire resistency of concrete based building materials. However, do never use biochar as pure insulation filler between walls but only within plasters, bricks, concrete, etc. When used pure as bulk material, it can explose when humid.

Best, Hans-Peter

Michael Künzler

23.11.2018 03:55

Guten Tag,

Gratuliere für die innovativen Techniken.

Meine Frage: Eignet sich diese Technik auch für eine Art "Blumentöpfe"?

Ich wohne seit 14 Jahren in der Nähe von Goiania, Brasilien und plane hier eine Bio-Gärtnerei. Werde in einer ersten Phase mit einem Gewächshaus (5000m2) beginnen. Ich möchte Biochar Humus herstellen und diesen in ca. 1m hochgestellten 40m langen Pflanzenbeeten verwenden. "Tische" 1m x 40m mit je 4 Kanälen zu 25cm. Mit Tröpfchen-Bewässerung-Schlauch (Humus wird nicht nass, nur feucht). Die Kosten für "konventionelle" Hochtische sind mir zu hoch (Holz- oder Metallunterbau, PVC Rohre, Styropor, Keramik oder ähnliches). Daher möchte ich leichte Pflanzenbeet-Elemente herstellen (1mx70cm) und diese auf gespannten Drahtseilen (40m mit Stützen) aneinander reihen. Welche Mischung wäre möglich um solche Elemente herzustellen? Ich habe Sand und guter Lehm auf dem eigenen Grundstück. Denke aber, dass wohl eher Zement in Frage kommt wegen der Humusfeuchtigkeit.

Anforderungen an die Elemente: einigermassen leicht, einigermassen stabil (3-4 Drahtseile unter dem Element als Auflager), biologisch verträglich wenn möglich, nicht extrem wasserdurchlässig, ansonsten habe ich bei 35 Grad einen "Verdunster" durch den Elementboden. Lebensdauer der Elemente 2 Jahre oder mehr.

Gibt es atoxische Imprägnierung? Zementlösung?, fetteres Gemisch? (Ansonsten Plastikfolie über die Elemente)

Ich werde auf jeden Fall einige Experimente machen, aber währe froh, wenn sie mir ein paar Tips geben könnten dazu. Do's and Dont's… (Ich habe Altpapier-Zement Elemente analysiert, aber das wird toxisch und benötigt dann sowieso ein Plastik Folie darüber.)

Klima: Subtropisch. 6 Monate sehr trocken und heiss (25-38 Grad). 6 Monate wechselhaft: Recht Feucht bis sehr Trocken, Warm-Kalt (15 - 38 Grad)

PS: Ich bin generell interessiert, ihre Techniken in Brasilien zu verbreiten. Brasilien benötigt das dringend. (7L Giftkonsum via Essen pro Jahr). Ich habe nächstens ein Meeting mit einem Uni-Professor, spezialisiert auf organischem Gartenbau. Werde natürlich ihre Techniken vorstellen. (Selbst: 3 Jahre Architektur Studium ETH Zürich, 5 Jahre Erfahrung mit "konventioneller" Gärtnerei in Brasilien)

Schmidt, Hans-Peter

26.11.2018 08:18

Blumentöpfe bzw. Pflanzkästen mit einer Mischung aus Pflanzenkohle, Sand und Zement herzustellen, ist eine gute Möglichkeit, um Gewicht zu sparen. Man kann zwar den Sand auch komplett mit Pflanzenkohle ersetzen, aber in dem Fall würde sich die Kohle dann doch mit der Zeit etwas Wasser aufnehmen. Allerdings wäre das Gewicht des aufgenommenen Wassers immer noch leichter als Sand. Was in Ihrem Klima für die Pflanzen am besten ist, müssen Sie einfach ein bisschen ausprobieren. Ich würde zunächst folgende drei Mischungen probieren:

1 Teil Pflanzenkohle : 2 Teile Sand : 1 Zement

2:1:1

3:1

Für einen Erfahrungsbericht mit Bildern wären die Ithaka-Leser Ihnen dankbar.

Viel Erfolg, Hans-Peter Schmidt

Hans Söhl

11.12.2018 06:35

Ich hab mir mal eine Form gemacht um solche Töpfe herzustellen.

Die Töpfe habe ich aus Holzkohel - Zement und Holzkohle - Gips hergestellt.

In einem Topf, der stand in meinem Büro auf dem Fensterbrett, hatte ich 3 Jahre lang eine Kartoffelpflanze.

Die Töpfe im Freien haben dem Frost nicht standgehalten. Ein Nachteil ist, wenn die Töpfe von der Sonne beschienen werden verdunsten sie sehr schnell alles Wasser das im Topf enthalten ist. Werden die Töpfe im Boden vergraben kann man die Wasserspeicherfähigkeit der Töpfe gut beobachten. Das Problem bei den ersten Töpfen im Boden war der hohe Nährstoffbedarf um die Holzkohle mit ausreichend Nährstoffen aufzuladen. Deshalb habe ich die Töpfe vor der Verwendung immer mit Urin getränkt, das heißt untergetaucht und einige Tage ziehen lassen. Danach sind die Töpfe getrocknet, anschließend mit einer Kompost – Erdemischung gefüllt und bepflanzt worden.

Was ist die logische Schlussfolgerung?

Mit einer Gießform habe ich eine Einwegkomposttoilette hergestellt. Die Schritte der Nährstoffanreicherung und Befüllung mit Kompostmaterial sind damit ohne zusätzliche Arbeit erledigt! Das Teil ist befüllt und steht seit drei Jahren in der Mitte meines Gartens. Es hat schon so manchen zum Schmunzeln gebracht.

Viele Grüße Hans Söhl

hps

11.12.2018 08:33

Um Frostschäden zu verhindern, sollte in die Gußform der Töpfe ein Basaltnetz eingelegt werden. Ein Hanf- oder sonstiges Netz wie es für Lehmputze verwendet wird, geht auch.

Wenn man den Topf auf einen Unterteller stellt, welche gegossen wird, saugt sich der gesamte Töpf mit Feuchtigkeit auf, so dass die Topferde gleichmässig von allen Seiten mit Wasser versorgt wird. Da ein Teil der Feuchtigkeit über die Aussenwände des Topfes verdunsten, kühlt dies den Topf, was je nach Standort ein Vorteil oder Nachteil ist. Auf jeden Fall ist es ein wunderbarer natürlicher Feuchtigkeitsspender für die im Winter gar zu trockenen MinEnergy-Häuser.

Schöne Grüsse den Experimentieren und besten Dank an Hans Söhl, seine Erfahrungen zu teilen, Hans-Peter

German

23.01.2020 18:02

Hello and thank you for the wonderful research!

I would like to use this myself and was wondering if you know how the % of biochar in the mixture affects humidity levels? I want to use this as indoor plaster in a tiny house, and would like to promote a humidity level of around 45%.

Thank you

hps

24.01.2020 14:20

Unfortunately, we do not have hard data on it. We use 50 - 70% (vol) biochar in the plaster and reach good humidity levels. However, 45% would be too dry for inside climate. For the health, better to have arround 60% humidity. Best, hp

Ray

06.05.2020 10:10

Hi, I am currently producing a quite good amount of biochar for soil rehabilitation purposes, but I also want to try to apply it for other purposes, in this case, energy efficient buildings. I am living in Indonesia (exactly on the equator) where the humidity reaches 95% at its peak; it is a problem for us. My questions are: if biochar plaster can easily absorb moisture, where did the moisture go afterwards? doesn't it (the wall) becomes wet/damp after a while? and if it does can control humidity, for how long does the plaster can do that? do we need to renew/replaster the wall after certain times?

Your guidance will be much appreciated - any statistics will also be helpful on this.

Thank you

hps

18.05.2020 09:37

Well, biochar can only absorb humidity until its saturation. If there would always be 95% humidity, the buffer capacity of the biochar would quickly be limited. However, as even in Indonesia there are dryer periods when the biochar plaster can dry, the buffer capacity is restored. Another advantage is that the biochar plaster will not produce mold like it is the case for cement-based materials.

Unfortunately, we do not have any reliable scientific data on biochar based materials and humidity control in the tropics. If you do trials, please be so kind as to inform us about it. Kind regards, Hans-Peter

Franz

18.02.2021 15:10

Gibt es irgendwelche Aussagen zum U-Wert von Pflanzenkohle-Lehmputz?

hps

23.02.2021 08:38

Das hängt leider von vielen Faktoren wie Feuchtigkeit, Pflanzenkohle-Anteil, Pflanzenkohle-Eigenschaften usw. ab und muss systematisch untersucht und ausgemessen werden, was leider bisher noch nicht durchgeführt werden konnte.