Zulassung von Pflanzenkohle in der Schweiz (2025)

von Nikolas Hagemann

Das Inverkehrbringen von Düngemitteln in der Schweiz wird in der „Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngern“[i] (Düngerverordnung, DüV, SR 916.171) vom 1. November 2023 geregelt. Die Novelle der Düngerverordnung nähert die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz an die EU-Düngeproduktverordnung (EU 2019/1009[ii]) an.

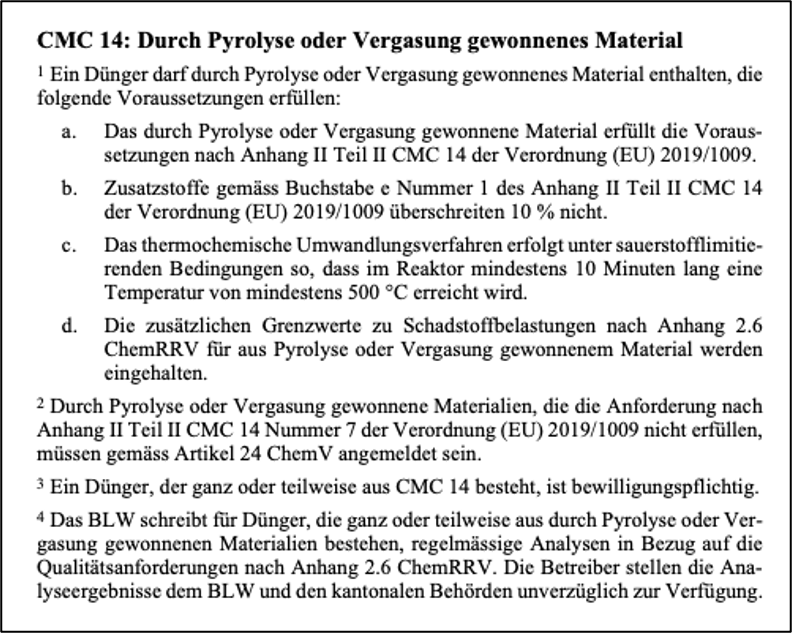

Ein zentraler Aspekt dieser Verordnung ist die Einordnung aller EU-Düngerprodukte in Produktfunktionskategorien (PFC - Product Function Categories). Ferner besteht jedes EU-Düngeprodukt aus einer Komponentenmaterialkategorie (CMC – Component Material Category) oder einer Mischung von mehreren CMC. Pflanzenkohle wurde hier als „durch Pyrolyse oder Vergasung gewonnene[s] Material“ eingeordnet und erhielt die CMC 14. Anforderungen und Grenzwerte werden sowohl für CMC und PFC definiert; ein Düngeprodukt muss jeweils sämtliche Aspekte erfüllen. Abbildung 1 zeigt den Originaltext zur Definition der CMC 14 in der Schweizer Düngerverordnung.

Abbildung 1: Ausschnitt aus der Düngerverordnung (SR 916.171) der Schweiz

Im folgenden Abschnitt möchten wir einzelne Abschnitte und Aussagen aus der schweizerischen Definition der CMC 14 und deren Anwendung näher beleuchten:

Unter Ziffer 1 werden die zulässigen Materialien aus Pyrolyse und Vergasung definiert:

- Buchstabe a verweist auf die EU Düngeproduktverordnung. Grundsätzlich wird damit der Kreis der zulässigen Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Pflanzenkohle von naturbelassenem Holz auf alle pflanzlichen Biomassen erweitert und die Nutzung einer Vielzahl an Sekundärstoffen ermöglicht. Dazu gehören:

- Jede Art von pflanzlicher und aus Pflanzen(teilen) gewonnener Biomasse, die nur physikalisch verarbeitet wurde, einschließlich der Abfälle aus der Lebensmittel- und Zellstoffindustrie und Reststoffe aus der Erzeugung von Biokraftstoffen.

- Bioabfall aus getrennter Sammlung. Bioabfall ist definiert als biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, Nahrungsmittel- und Küchenabfälle aus Haushalten, Büros, Gaststätten, Großhandel, Kantinen, Cateringgewerbe und aus dem Einzelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrieben. Hier ist praktisch zwangsläufig Plastik enthalten, was aber als Bestandteil des Bioabfalls gilt und daher nicht unter das unten erläuterte Verbot der Zugabe von Plastik fällt. Agroscope und Ithaka haben demonstriert, dass diese Verunreinigungen die Qualität und Sicherheit der Pflanzenkohle nicht beeinträchtigen.

- Explizit ausgeschlossen ist Klärschlamm.

- Auch tierische Nebenprodukte, d.h. auch Gülle, sind ausgeschlossen, sofern sie nicht durch vorhergehende Behandlung einen sogenannten Endpunkt überschritten haben und damit rechtlich nicht mehr als tierische Nebenprodukte gelten.

- Vor der Pyrolyse dürfen die Stoffe auch kompostiert oder vergoren werden.

Das molare Verhältnis von Wasserstoff zu organisch gebundenem Kohlenstoff (H/Corg) in der Pflanzenkohle muss kleiner als 0.7 sein. In diesem Punkt entsprechen sich die alte und die novellierte Verordnung.

- Buchstabe b beschränkt den möglichen Einsatz von Zusatzstoffen bei der Pyrolyse auf 10%, während die EU-Verordnung bis zu 25% der Frischmasse des Ausgangsmaterials zulässt. Beide Werte beziehen sich auf die Summe aller Pyrolyse-Zusätze. Als Zusatzstoffe dürfen alle Substanzen eingesetzt werden „die zur Verbesserung der Prozessleistung oder der Umweltverträglichkeit des Pyrolyse- oder Vergasungsprozesses erforderlich sind“. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um mineralische Zusätze wie Gesteinsmehl. Ausgenommen sind nicht biologische abbaubare Polymere (= Plastik) und Abfälle (s.u.).

- Buchstabe c nennt Bedingungen an den Pyrolyseprozess, die über die EU-Verordnung (dort: 180°C für 2 Sekunden) hinausgehen. Hintergrund dieser Schweizer Anforderung ist mutmaßlich die höhere Sicherheit durch Elimination von möglichen organischen Verunreinigungen und Fremdstoffen in der Pyrolyse. Die Anforderung H/Corg < 0.7 könnte sonst auch mit niedrigeren Temperaturen (ca. 400 °C) erreicht werden.

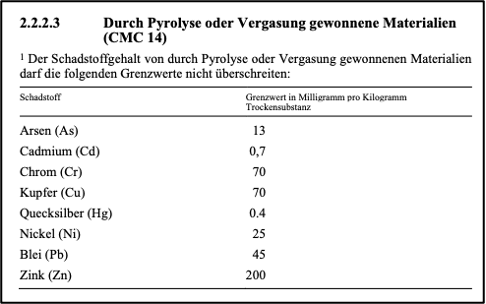

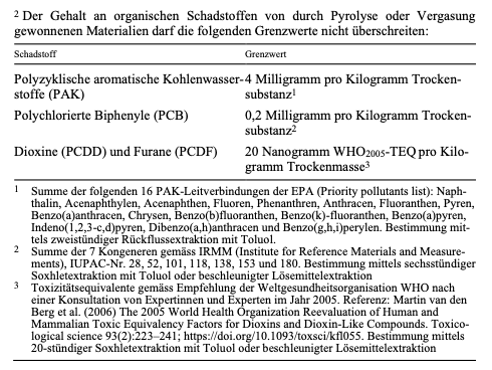

Buchstabe d definiert Schadstoffgrenzwerte, die über die Anforderungen der EU-Verordnung hinausgehen und in Abbildung 2 und 3 dargestellt sind. In der EU-Verordnung werden keine Schwermetallgrenzwerte für CMC 14 definiert, da es allgemeingültige Schwermetallgrenzwerte auf Ebene der PFC gibt. Werden z.B. Pflanzenkohle und Kompost gemischt und als Düngemittel verkauft, sind in der EU nur die Schwermetallgehalte der Mischung maßgeblich. Davon abweichend müssen in der Schweiz alle Pflanzenkohlen, egal ob pur oder eingesetzt in Mischung mit anderen Materialien, die in Abbildung 2 dargelegten Schwermetallgrenzwerte einhalten. Diese entsprechen den Grenzwerten der Zertifizierungsklasse EBC-AgroBio des European Biochar Certificate (EBC). In Abbildung 3 werden die Grenzwerte für polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), polychlorierte Biphenyle (PCB) und Dioxine dargestellt. Für PAK gilt mit 4 mg kg-1 16 EPA PAK ein strengerer Grenzwert als in der EU-Verordnung (6 mg kg-1 16 EPA PAK). Der niedrigere Grenzwert entspricht dem Schweiz-Annex des EBC. In der Schweiz gilt zudem eine Vorschrift zur Quantifizierung von PAK, die von den Analytikvorschriften des EBC eingehalten werden[iii]. Auf EU-Ebene fehlen bisher solche Analytiknormen zur Umsetzung der Verordnung, welche jedoch bereits beim Europäisches Komitee für Normung in Auftrag gegeben wurden. Der Grenzwert für PCB ist zusätzlich, während die Anforderung an Dioxine jenen der EU-Verordnung entspricht. Beide Anforderungen werden von EBC-AgroBio abgedeckt.

Abbildung 2: Schwermetallgrenzwerte für CMC 14 in der Schweiz gemäß Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (SR 814.81)

Abbildung 3: Grenzwerte für organische Schadstoffe für CMC14 in der Schweiz gemäß Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (SR 814.81)

Die Ziffer 2 der CMC14 (Abb. 1) eröffnet für die Schweiz die Möglichkeit, eine Pflanzenkohle im Schweizer Produktregister Chemikalien (RPC) anzumelden[iv]. Alternativ müssen Materialien aus Pyrolyse und Vergasung in einem Dossier nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) registriert werden. Letzteres ist für die Anwendung in der EU unumgänglich. Wird Pflanzenkohle in der Schweiz hergestellt und ausschliesslich in der Schweiz verkauft, ist der kostengünstigere Weg über das Produktregister Chemikalien zu empfehlen.

Die Ziffern 3 und 4 erläutern die Notwendigkeit, Pflanzenkohlen beim Bundesamt für Landwirtschaft bewilligen zu lassen[v] und für regelmässige Kontrollen zu sorgen.

Die EBC-Zertifizierung unter Beachtung des Schweizer Annex wird vom Bundesamt für Landwirtschaft als hinreichende Maßnahme für den jährlichen Nachweis der Einhaltung aller entsprechenden Qualitätsanforderungen anerkannt.

Endnoten

Der vorliegende Artikel ist eine Perspektive des Autors auf Basis der verfügbaren Dokumente und kein Dokument zum Vollzug der genannten Verordnung. Der Autor ist kein Jurist und dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar, dies darf nur durch Rechtsanwälte erfolgen.

[i] Der vorliegende Artikel stützt sich auf den Stand der Verordnung vom 7. Februar 2025: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2023/711/de

[ii] Verordnung (EU) 2019/1009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit Vorschriften für die Bereitstellung von EU-Düngeprodukten auf dem Markt und zur Änderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003. Vollständiger, konsolidierter Text: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1009-20241120

[iii] Entscheidend für die Quantifizierung von PAK ist die Extraktion dieser Schadstoffe vor der eigentlichen Messung. Das EBC schreibt wie die Schweizer ChemRVV eine Rückfluss-Extraktion (Soxhlet) vor, jedoch mit einer Extraktionsdauer von sechs Stunden anstatt von nur zwei Stunden wie in der schweizerischen Vorschrift. Durch die längere Extraktionszeit im EBC werden mehr insbesondere schwerere PAKs erfasst und die Pflanzenkohle somit strenger bewertet.

[iv] https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/de/home/themen/pflicht-hersteller/stoffe/neuer-stoff/anmeldepflicht.html#:~:text=Art.,bei%20der%20Anmeldestelle%20Chemikalien%20anmelden.

Wagenbauer, Rene

20.05.2025 11:24

Pflanzenkohle aus Pferdemist

Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Hagemann, für die sehr hilfreiche Übersicht. Ich hätte noch eine Frage, die mir aus dem Artikel noch nicht so klar hervorgeht: Gibt es in der Schweiz eine rechtliche Möglichkeit, aus Pferdemistpellets Pflanzenkohle herzustellen. Braucht es da eine Sondergenehmigung? Könnte der Pferdemist pur sein, oder müsste er zum Beispiel mit maximal 10% einer anderen Biomasse zugemischt werden? Mit freundlichem Dank, Rene Wagenbauer

Nikolas Hagemann

20.05.2025 23:11

Pflanzenkohle aus Pferdemist

Lieber Herr Wagenbauer, Jede Herstellung von Pflanzenkohle ist bewilligungsfplichtig. Der Pferdemist ist ein tierisches Nebenprodukt, damit dürfte es nach meinem Verständnis erst genutzt werden, wenn es rechtlich nicht mehr als tierisches Nebenprodukt gilt. Wie beschrieben ist das zum Beispiel erfüllt, wenn Gülle eine Biogasanlage durchlaufen hat - unter gewissen Voraussetzungen ist die Gärgülle dann rechtlich kein tierisches Nebenprodukt mehr. In Analogie dazu könnte man argumentieren, dass die Pelletierung von Pferdemist ein neues Produkt daraus macht und somit kein tierisches Nebenprodukt mehr ist. Aber das ist eine etwas knifflige Auslegungssache. Treten Sie doch dazu am besten mit dem BLW in Kontakt – duenger(at)blw.admin.ch und schildern Sie ihr Vorhaben. Vielleicht hat das BLW auch noch eine andere Lösung. Halten Sie uns gerne auf dem Laufenden, ich würde es sehr begrüssen, wenn Pflanzenkohle aus Pferdemist-Pellets in der Schweiz hergestellt und angewendet würden! Unter folgendem Link finden Sie auch eine vom BLW finanzierte Studie über die Nutzung von Mist und Gülle als Ausgangsstoff zur Pflanzenkohle-Produktion: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gcbb.13082 Viel Erfolg und Grüsse, Nikolas Hagemann

Markus Studer

21.05.2025 17:06

Pflanzenkohle aus Pferdemist

Herzlichen Dank an Dr. Hagemann für den informativen Artikel und an Herrn Wagenbauer für seine gezielte und praxisnahe Frage. Lieber Herr Wagenbauer, Ihre Frage zur Zulassungspraxis für Pferdemist als Ausgangsmaterial spricht einen zentralen Punkt an, der für viele praktische Umsetzer von Bedeutung ist. Lieber Herr Dr. Hagemann, Ihre Antwort bringt hier nicht nur rechtliche Klarheit, sondern öffnet zugleich Perspektiven für eine produktive Weiterentwicklung der Zulassungspraxis. Da ich mich seit vielen Jahren intensiv mit der Pelletierung von Pferdemist beschäftige und bereits mehrere Projekte zur Herstellung von Pferdemistpellets realisiert habe – darunter eines mit dem Fokus auf die Herstellung von Pflanzenkohle – bin ich für diesen Artikel und den fachlich fundierten Austausch besonders dankbar. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen beiden in Kontakt zu treten, um meine Erfahrungen zu teilen und eventuell gemeinsam Lösungen weiterzudenken – insbesondere im Hinblick auf die Zertifizierbarkeit und praktische Anwendung von Pferdemist-Pflanzenkohle in der Schweiz.