Das Carbon Farming Experiment

von Simon Lotz

Unterhalb der schroffen Gipfel des Himalayas erstreckt sich auf einer Höhe zwischen 500 und 2000 m fruchtbares Land, das seit mehreren tausend Jahren die Bergbauern versorgt. Auch in unserem Dorf Ratanpur, das auf etwa halbem Weg zwischen Kathmandu und Pokhara liegt (siehe google earth link), erzählen die oft schmalen und steilen Terrassen eine jahrhundertealte Geschichte: Hier wurden traditionell Hirse, Linsen, Gemüse, Reis und Mais angebaut. Abgesehen von ihrer landschaftlichen Schönheit stehen diese ländlichen Gebiete Nepals vor großen Herausforderungen. Die traditionelle Landwirtschaft an diesen steilen Hängen lässt nur wenig Mechanisierung zu. Während das Land fruchtbar genug ist, die eigene Familie zu versorgen, reicht es nicht, ein Einkommen zu erwirtschaften, welches für die wachsenden Bedürfnisse in einer modernen Gesellschaft ausreicht. Die Produktionskosten für Gemüse, Obst und Getreide sind einfach zu hoch, um auf dem Markt konkurrenzfähig zu sein. Auf der Suche nach besseren Einkommen und höherem Lebensstandard, wandern die jungen Dorfbewohner in die Städte oder ins Ausland ab. So liegen in Ratanpur viele Felder brach und sind überwuchert von hohem Gras und invasiven Sträuchern (Abb. 1 & 2).

Abbildung 1: Steile terrassierte Berghänge prägen das Landschaftsbild in Ratanpur, die höhergelegen Terrassen eignen sich nicht für den Nassreisanbau, da die Regenmengen nur ausreichen, um die unteren Felder zu fluten. Daher werden die diese höhergelegenen Terrassen zunehmend aufgegeben.

Carbon Farming in Ratanpur

Ithaka ist seit 10 Jahren in Ratanpur tätig und hat dort 2015 das Ithaka Institut for carbon farming gegründet. Gemeinsam mit der lokalen Bevölkerung wurden Waldgärten und eine Baumschule angelegt, Gewächshäuser und eine Erdenproduktion mit Biochar aufgebaut, Kahlberge bewaldet und eine Vertriebsgenossenschaft für neue Produkte wie z.B. essenzielle Öle, Gewürze und Trockenfrüchte gegründet (siehe hier den schönen Artikel des Journalisten A. Joshi). Unser neuestes Projekt ist die Anlage eines langfristigen Carbon Farming Experiments, in dem wir alternative Landnutzungsformen erproben und hinsichtlich ihrer Klimawirkung und Wirtschaftlichkeit untersuchen.

Unter Carbon Farming versteht man im Allgemeinen alle landwirtschaftlichen Maßnahmen, die die Aufnahme und Speicherung von Kohlenstoff aus der Atmosphäre optimieren, oder zumindest Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft reduzieren (EEB, 2021). Mischkulturen, Zwischenfruchtanbau, Pflanzenvielfalt, Ackerforst, Weideforst und die Ausbringung von Pflanzenkohle sind hierbei nur eine Auswahl der bewährten Mittel (Welternährung Carbon Farming). Es ist allerdings noch wenig erprobt, wie effizient diese Methoden tatsächlich sind und wie gut sie sich auf lokale Gegebenheiten zuschneiden und am besten zu ganzen Systemen kombinieren lassen. Umfassende Vergleiche verschiedener Carbon Farming-Systeme gibt es bisher noch kaum. Mit dem Ratanpur Carbon Farming Experiment erarbeiten wir praktische und wissenschaftliche Antworten auf die folgenden drei zentralen Fragen:

- Wie passen die Maßnahmen des Carbon Farming zu Klima und Böden im gemäßigten Mittelland von Nepal? Die agronomische Frage.

- Wie lassen sich die bäuerlichen und sozialen Gewohnheiten an die neuen Praktiken anpassen? Die soziale Frage.

- Welches Einkommen, welchen Beitrag zur Ernährungssicherheit und Kohlenstoffbindung, kann die lokale Bevölkerung erwarten? Die ökonomische Frage.

In unserem knapp 7 ha großen Versuchsfeld vergleichen wir neun systematisch unterschiedene Carbon Farming Systeme (siehe hier den Standort auf Google Earth). Über die nächsten, hoffentlich mindestens 30 Jahre wollen wir den landwirtschaftlichen Ertrag, die Kohlenstoffbindung, den Beitrag zur Klimaanpassung und die Wirtschaftlichkeit der Systeme vergleichen. Ein solch komplexer, wissenschaftlicher Langzeitversuch zum Carbon Farming ist bisher einzigartig. Er wird ermöglichen, langfristige Schlussfolgerungen über die besten Methoden zur Maximierung biologischer Kohlenstoffsenken, agronomischer Klimaanpassung und der Wirtschaftlichkeit auf subtropischen Landwirtschaftsflächen zu ziehen.

Kaffee als zentrales Bindeglied

Alle Systeme im Carbon-Farming-Experiment vereint eine einheitliche Anzahl an Kaffeebäumen. Durch die Verwendung dieser Hauptkulturpflanze können wir die Wirksamkeit der anderen Maßnahmen wie Mischkulturen und Biochar durch ihren direkten Einfluss auf den Kaffeeanbau vergleichen. Zudem ist Kaffee eine Kulturpflanze von globaler Bedeutung, so dass die Erkenntnisse unseres Langzeitexperiments auch wertvolle Impulse für andere Anbaugebiete liefern können.

Je nach System wird Kaffee in Kombination mit Obstbäumen, einjährigen Pflanzen wie Linsen und Ingwer, mehrjährigen Gräsern, oder Bambus angebaut (siehe Tabelle 1 am Ende des Artikels). Jedes System hat seinen eigenen Fokus: Mal liegt der Schwerpunkt auf der Maximierung der Pflanzenkohleproduktion, mal auf der Diversifizierung der Erträge oder der Aufnahme von Kohlenstoff in Schattenbäumen. Alle Systeme sind grundsätzlich vielversprechend, doch unterscheiden sie sich hinsichtlich des Aufwands, des Ertragspotenzials, der Klimaanpassung und der Kohlenstoffbindung. Die tatsächliche Leistung jedes einzelnen Systems und die Skalierbarkeit unter den komplexen lokalen Bedingungen kann allerdings nur durch einen langfristigen Versuch evaluiert werden. Das Ratanpur Carbon Farming Experiment ist Feldversuch, Forschungsinfrastruktur, Demonstrationsfarm und Bildungszentrum zugleich. Wir haben die Vision, wissenschaftliche Forschung mit praktischer Anwendung zu verbinden und ein Modell für nachhaltige Landnutzung zu entwickeln. Von den Bergen Nepals könnten Landwirte weltweit inspiriert werden. Nationale und internationale Besucher, Forschende und Studierende sind willkommen.

Es ist zweifellos ein ehrgeiziges Projekt, gepflastert mit Herausforderungen, unvermeidbaren Rückschlägen und durchschlagenden Erfolgen. Auf den folgenden Seiten möchte ich von meinen persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen der beiden ersten Jahre des großen Feldexperiments berichten.

2023 und 2024: Das Fundament für das Ratanpur Carbon Farming Experiment legen

Als ich das erste Mal in Ratanpur ankam, schien es mir wie das Betreten einer vergessenen Welt. Stille, von Gras überwucherte Terrassen lagen unter der warmen Abendsonne und warteten darauf, mit neuem Leben und neue Ideen erfüllt zu werden. Im März 2023 widmeten wir uns zunächst der Kartierung des Geländes, um für den Versuch möglichst viele gleichgroße Flächen über die Hänge und Terrassen zu verteilen. Ithaka hatte in langwierigen Verhandlungen ein zusammenhängendes Landstück von rund 7 Hektar von über 20 Familien, die zumeist längst in die Stadt gezogenen waren, erworben. Keine der Terrassen wurde zu diesem Zeitpunkt noch bewirtschaftet, so dass wir die Ernährungssicherheit von niemandem gefährdeten. Der Verwilderungsgrad der Terrassen war recht unterschiedlich und sowohl von der Dauer der Brache als auch den Vorkulturen und der Bodenfeuchtigkeit abhängig.

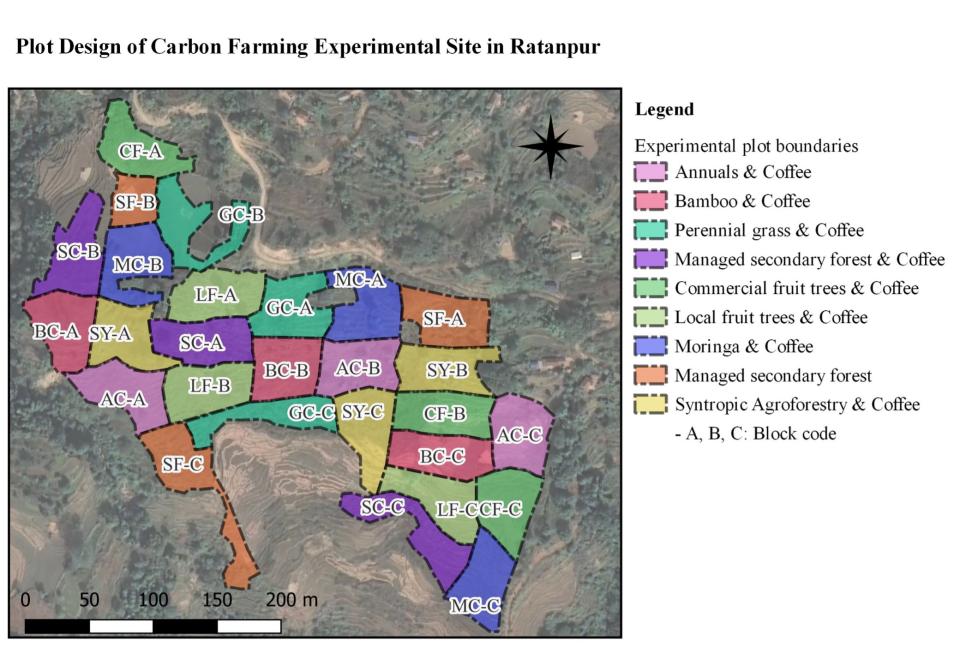

Zusammen mit Bishnu Pandit, dem Leiter des Ithaka Instituts in Nepal, und Anand Pokhrel, unserem langjährigen Ingenieur für alle erdenklichen Probleme, verbrachten wir unzählige Stunden damit, die Grenzen der Farm abzuschreiten und mögliche Grundrisse der Plots zu besprechen. Die steilen, unregelmäßigen Terrassen machten quadratische oder rechteckige Parzellen unmöglich, wir mussten uns der Form der Terrassen anpassen (siehe Abb. 3).

Abbildung 3: Karte der 27 jeweils 2500 m2 großen Versuchsflächen, deren Grenzen sich an den Terrassenverläufen orientieren.

Nachdem die allgemeine Anordnung der Versuchsfarm festgelegt war, begannen wir mit der Entnahme von Bodenproben zur Bewertung der Ausgangssituation. Da der März einer der trockensten Monate in Nepal ist, waren die Böden trocken, was die Probenahmen bis zu einer Tiefe von 60 cm schwierig machte. Dank der Hilfe von Anand und Ishwor, Ramchandra sowie Ashwok, den ersten drei Mitgliedern des Carbon Farming Teams, konnten wir über 400 Bodenproben auf den 27 Einzelfläche entnehmen (Abb. 4). Wir bestimmten die Bodendichte und analysierten von über 80 Mischproben den organischen Kohlenstoffgehalt. Die Analysen führten wir in unserem kleinen Ithaka-Labor in Ratanpur durch, wobei die Hauptschwierigkeit darin bestand, bei allfälligen Stromausfällen den Betrieb des Trockenofens rechtzeitig auf den Generator umzustellen. Die grundlegenden Bodendaten lieferten wichtige Erkenntnisse über die Eigenschaften des Bodens, die für die Versuchsplanung, aber auch für die Interpretation künftiger Ergebnisse unerlässlich sind.

Abbildung 4: Grube zur Lagerungsdichtebestimmung in 45 cm Tiefe (links), mit einem sog. Stechzylinder (Mitte) und Anand bei der Probennahme mit dem Pürckhauer Bohrstock (rechts).

Auf Basis der Bodendaten und der bisherigen Landnutzung entwarfen wir das Experiment als sogenanntes randomisiertes Blockdesign: Die Versuchsfläche wurde in drei gleich große Blöcke (A, B, C) unterteilt. So konnten wir sicherstellen, dass jedes der getesteten Carbon-Farming-Systeme in jedem Block vertreten ist – insgesamt dreimal wiederholt (Abb. 3). Eine mindestens dreifache Replikation ist in der wissenschaftlichen Arbeit unerlässlich, um statistische Schwankungen berechnen zu können. Nur so lässt sich später zuverlässig beurteilen, ob die Unterschiede zwischen den Systemen wirklich auf das jeweilige System oder auf schlichten Zufall oder Einflüsse von Randbedingungen zurückzuführen sind. Jeder der 3 x 9 Versuchsplots misst 2.500 m² – die nötige Mindestgröße, um ein komplexes Carbon-Farming-System mit mehreren Baumarten sinnvoll anlegen zu können.

Viele Bauern aus dem Dorf waren neugierig auf das neue Vorhaben, und wir organisierten Veranstaltungen, um sie über unsere Pläne zu informieren. Die meisten von ihnen waren dank früherer Aktivitäten von Ithaka bereits mit Pflanzenkohle vertraut. Sie waren fasziniert von unseren Plänen, verlassene Felder in eine Forschungsfarm umzuwandeln. Unser Vorschlag, den Kaffeeanbau zu integrieren, weckte besonderes Interesse. Als relativ neue Kulturpflanze in Nepal stellt Kaffee eine vielversprechende Möglichkeit dar, und das Vorhaben, in Ratanpur modellhafte Kaffee - Carbon Farming Systeme zu etablieren, erfüllte die Gemeinde mit Stolz. "Wenn wir hier neue Kaffeeanbaupraktiken entwickeln", sagte ein Bauer, "könnte Ratanpur ein berühmtes Beispiel werden und auch anderen Bauern helfen, ihre Erträge zu verbessern."

Baumpflanzungen im ersten Jahr (2023)

Nach fünf intensiven Wochen verließ ich Ratanpur, um dann zur Regenzeit im Juni zurückzukehren und mit der eigentlichen Pflanzung zu beginnen. Das Team vor Ort hatte die Beseitigung von invasivem Pflanzen und hohen Gräsern unterdessen fortgesetzt. Die gemähten Gräser und Sträucher wurden im Kon-Tiki pyrolysiert, um Pflanzenkohle zu erzeugen. Aus etwa fünf Tonnen „Unkraut“ konnten wir jeweils eine Tonne Kohle gewinnen. Die Pflanzenkohle wurde sodann mit Ziegenmist zu einem nährstoffreichen Biodünger vermischt und beim Pflanzen unserer Baumsetzlinge in der Wurzelzone eingebracht.

Im Sommer 2023 war unser Carbon Farming Team auf sieben Mitglieder angewachsen, darunter Ishwor, Ramchandra und Ashwok (mit denen ich im März gearbeitet hatte), Sangita, Juna, Kalpana und Chandra Bahadur. Ein diverses Team mit einer Altersspanne zwischen 22 und 72 Jahren. Die meisten hatten bereits umfangreiche Erfahrungen in der Landwirtschaft gesammelt, aber viele auch im Ausland in ganz anderen Berufen gearbeitet. Zurück in ihrem Heimatdorf freuten sie sich, hier eine Arbeitsmöglichkeit zu finden, bei der sie ihre praktischen Kenntnisse anwenden konnten.

Die Pflanzphase begann mit dem Einsetzen der Regenfälle. Zunächst transportierten wir die Obst- und Kaffeebäume aus einer zuverlässigen, aber weit entfernten Baumschule über die holprigen Straßen Nepals bis zu unserem Feld nach Ratanpur. Nach einem festen Schema wurden die Kaffeebäume dann aller 2 m und mit einem Reihenabstand von 6 m gepflanzt, wobei wir uns an der Form der Terrassen orientierten. Der Raum zwischen zwei Kaffeereihen wurde je nach Carbon Farming System unterschiedlich genutzt, z. B. wurden Obstbäume, Linsen oder Besengras gepflanzt.

Abbildung 5: Hier wird der Doko (traditioneller Bambuskorb) mit Kaffeesetzlingen gefüllt und über die ehemaligen Reisterrassen transportiert (links), dort wird das Pflanzloch mit Pflanzenkohle-Ziegenmist Dünger angereichert (Mitte) und schließlich wird der Setzling sorgsam von Ishwor gepflanzt (rechts).

Das steile Gelände machte es unpraktisch, mit Geräten wie Schubkarren oder gar Traktoren zu arbeiten. Wir verließen uns auf die traditionellen Bambuskörbe (Dokos), um Setzlinge und Dünger zu transportieren (Abb. 5). Lediglich beim Graben der Pflanzlöcher setzten wir auf eine Maschine, in Form eines akkubetriebenen Erdbohrers, der es uns erleichterte, die Pflanzlöcher einheitlich anzulegen. Um die Pflanzung zu organisieren, verteilten wir die Verantwortung für verschiedene Teilaufgaben wie den Transport der Setzlinge und des pflanzenkohlebasierten Düngers, das Bohren von Pflanzlöchern und Einbringen des Düngers, das Pflanzen der Bäume und schließlich die Ausstattung jedes Baumes mit einem eindeutigen Barcode zum weiteren Monitoring (Abb. 5). Im Laufe der Zeit haben wir den Prozess so optimiert, dass wir einen Plot (etwa 210 Bäume) pro Tag schafften, wobei der einzige Engpass die Batterielebensdauer des Erdbohrers war (Abb. 6).

Abbildung 6: Ishwor (links), Ashwok (mitte) und Ramchandra (rechts) zusammen mit unserem „schwächsten“ Mitarbeiter, dem akkubetriebenen Erdbohrer beim Pflanzen des Kaffees.

Als ich eines Nachmittags nach einem bereits langen Arbeitstag zum Feld zurückkehrte, um einen weiteren Satz Batterien aufzuladen, bemerkte ich, dass Chandra Bahadur, unser ältestes Teammitglied, noch auf dem Feld war. Er zeigte mir, dass er Bambuspfähle und Schnüre aus lokalen Gräsern herstellte, um die größeren Setzlinge zu stützen, die sonst leicht umknicken würden. Seine Aufmerksamkeit und seine Fürsorge für jeden einzelnen Baum, mit der er sicherstellte, dass er gerade wuchs, war enorm wichtig. Wir beauftragten ihn bald mit einer letzten Qualitätskontrolle der von uns gepflanzten Bäume, um sicherzustellen, dass sie alle gut gestützt und geschützt waren.

Als mein zweiter Besuch zu Ende ging, hatten wir 5,950 Kaffee- und Obstbäume gepflanzt, und das Team fuhr im August und September mit der Anpflanzung der Zwischenkulturen wie Besengras; Linsen, Bambus und Moringa fort.

Im Oktober kehrte ich zurück, um die neu gepflanzten Bäume zu begutachten. Es zeigte sich, dass die Trockenzeit ihren Tribut gefordert hatte. Trotz aller Bemühungen, tausende neugepflanzte Bäume auf der 7 Hektar großen Fläche zu pflegen und zu bewässern, zeigten einige Kaffeebäume starke Anzeichen von Stress.

In gewisser Weise hatten wir das Problem vorausgesehen und für jeden Kaffeebaum einen schnell wachsenden Leguminosenstrauch (Tephrosia candida) gepflanzt, um für Schatten zu sorgen, den der Kaffee in der Anwuchsphase im Allgemeinen benötigt. Die Tephrosia-Sträucher hatten zwar auch zu wachsen begonnen, aber die Beschattung, die sie lieferten, war nicht ausreichend. Deshalb bauten wir aus Bambus und geschnittenen Gräsern kleine Tipi-Zelte, um die Kaffee-Setzlinge vor der sengenden Sonne zu schützen (Abb. 7).

Abbildung 7: Eine junge Kaffeereihe, mit schnellwachsenden Leguminosen Sträuchern. Der Kaffee verbirgt sich noch unter den Tipis und ist so vor der zu starken, direkten Sonneneinstrahlung geschützt (links). Nahaufnahme eines Kaffeesetzling unter Tipi-Schattenspender aus Grünschnitt und Bambus (rechts).

Trotz dieser unerwarteten Herausforderungen zeigten das Monitoring und die erste Datenaufnahme vielversprechende Anzeichen von Erfolg. Die meisten Obstbäume etablierten sich gut, die einjährigen Kulturen (Linsen), zwischen den Kaffeesetzlingen waren kurz vor der Ernte, und das Besengras wuchs ebenfalls gut an.

Einige Kaffeepflanzen hatten jedoch Schwierigkeiten, sich an die besonderen Bedingungen des Standorts anzupassen, und wir beschlossen, dass wir einen Teil der Setzlinge in der nächsten Pflanzsaison (2024) neu pflanzen würden

Wenn wir auf das Jahr 2023 zurückblicken, war die Umwandlung der verlassenen Felder in eine zusammenhängende Versuchsfläche bemerkenswert. Wir haben Tausende von Bäumen gepflanzt, ein Barcode-Identifizierungssystem zum Einzelbaummonitoring eingeführt und die Grundlage für eine Langzeitstudie zur Kohlenstoffbindung gelegt.

Die erste Datenerhebung im Oktober 2023 zeigte, dass der in den jungen Setzlingen gespeicherte Kohlenstoff zu diesem Zeitpunkt noch minimal war. Insofern das Baumwachstum in den ersten Jahren exponentiell verläuft, war jedoch der Grundstein für großes Biomassewachstum und damit Kohlenstoff-Akkumulation in den kommenden Jahren gelegt.

Das zweite Jahr (2024)

Im Jahr 2024 konzentrierten wir uns in den ersten sechs Monaten hauptsächlich auf die Pflege der Versuchsfläche, die Minimierung des Unkrautdrucks, die Bewässerung und die allgemeine Pflege der neu gepflanzten Baumsetzlinge. Mit Beginn der Regenzeit evaluierten wir die Pflanzstrategien des Vorjahres und passten sie aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse an. Obstbäume und mehrjährige Gräser gediehen weiterhin gut, aber die Herausforderungen, denen die Kaffeebäume im Jahr 2023 ausgesetzt waren, erforderten eine Neubewertung unseres Ansatzes.

Obwohl die Tephrosia-Büsche 2024 auf fast zwei Meter angewachsen waren, reichte ihr Wachstum bei gleichzeitiger Pflanzung mit dem Kaffee nicht aus, um Schatten zu liefern.

Bei der Neubepflanzung im Jahr 2024 räumten wir der Gesundheit und Qualität der Kaffeebäume Vorrang vor der Anzahl der gepflanzten Bäume ein. 1,500 Kaffeebäume (gleichmäßig verteilt auf alle Versuchsplots) wurden sorgfältig neu gepflanzt, wobei größere Pflanzgruben verwendet wurden, um die Etablierung in den ersten Monaten zu erleichtern. Außerdem nutzen wir unsere Bambus-Gras Konstruktionen, um in der Anfangsphase Schatten für jeden Kaffeesetzling zu liefern.

Das Monitoring im Oktober 2024 zeigte den Erfolg der neuen Kaffeepflanzmethode. Die prächtige Gesundheit der neu gepflanzten Bäume von 2024 stand in Kontrast zu den schwächelnden Überlebenden von 2023. Auch zum Ende der langen Trockenzeit im Jahr darauf (Mai 2025) strotzten die neuen Kaffeebäumchen vor Gesundheit und werden bald größere, lichtere Tipis benötigen, da sie schon oben an die Decke der alten anstoßen.

Das Ratanpur Carbon Farming Experiment ist nach wie vor ebenso ehrgeizig wie einzigartig. Die ersten zwei Jahre haben uns viel Arbeit gekostet und bedurften der Bereitschaft, sowohl aus Erfolgen als auch aus Misserfolgen zu lernen. Wir haben gelernt, dass unsere Probenahme-, Monitorings- und Datenanalysetechniken für eine kontinuierliche Evaluierung des Carbon Farming Experiments gut geeignet sind. Wir haben aber auch gesehen, wie viel Geduld und Ausdauer die Anlage von Carbon-Farming-Systemen erfordern. Zwei Jahre intensiver Arbeit spiegeln sich nur gering im Wachstum von Bäumen und der Statistik der Kohlenstoffspeicherung wider. Aber es sind die Jahre, die entscheiden, ob ein Carbon Farming System gedeihen und produktiv werden wird. Die anfänglichen Herausforderungen sind gemeistert, jetzt kommt es auf Kontinuität nicht nachlassender Sorgfalt an.

Wenn ich an all die bewältigten Schwierigkeiten der ersten zwei Jahre zurückdenke, bin ich durchaus optimistisch für die Zukunft. Das Projekt hat bereits Wandel inspiriert, die Bauernkooperative eines Nachbardorfes hat beschlossen, auf ihren verlassenen Feldern ebenfalls Kaffee- und Obstbäume als Mischkultur zu pflanzen.

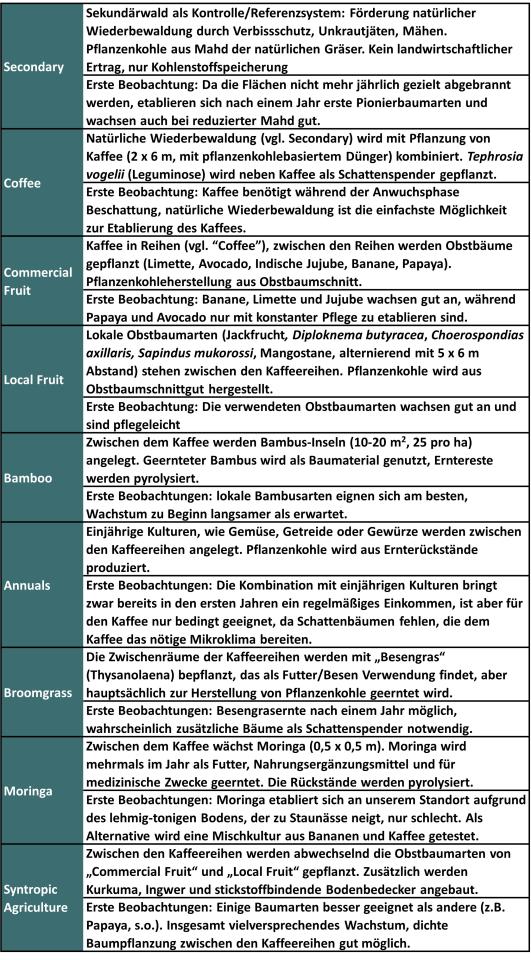

Table 1: Beschreibung der neun Carbon Farming Systeme und erste Beobachtungen

Danksagung

Wir danken Milkywire und atmosfair für die finanzielle Unterstützung der ersten beiden Projektjahre, und dem Ithaka Freundeskreis, der seit 2015 die Klimafarming-Aktivitäten in Ratanpur ermöglicht.

Kommen Sie uns in Nepal besuchen

Wir haben einige sehr einfache Gastzimmer bei lokalen Familien, die Sie gern auch mit ihren kulinarischen (scharfen) Spezialitäten aus der eigenen Landwirtschaft versorgen. Es ist alles Bio im ersten Biochar-Village der Welt. Wir zeigen Ihnen die Carbon Farming Versuche, die Waldgärten und die mit Büffeln gepflügten Reisfelder. Fantastische Wanderungen mit Himalaya-Panorama. Und überhaupt ein Leben, dessen Ruhe und Gelassenheit man schon immer einmal erleben wollte. Im Rhytmus des Tageslichts braucht es keine Uhr. Und das einzige Maschinengeräusch ist der Bus, der einmal früh morgens und einmal am späten Nachmittag auf der Lehmtrasse vorbeikommt. Melden Sie sich gern beim Ithaka Institut und wir vermitteln Ihnen Unterkunft und Anreise.

Klaus Lippok

15.06.2025 20:16

Projektentwicklung und Finanzierung

Wie kann ich Sie unterstützen? Ich bin nur eine Privatperson mit begrentzen Mitteln aber Kleinvieh.... Gibt es eine Allgemeinnützigkeit für Spenden? Ich war 1988 selber einmal in Marpha und bekam einen Apfel.... ich bin gespannt sonnige Grüsse Klaus Lippok

Schmidt, HP

25.06.2025 15:00

Spenden

Lieber Herr Lippok, in Nepal teilt man oft, was man hat, und da wir meist etwas mehr haben, teilen wir etwas mehr. Selbst mit kleinen Summen, können wir fast immer einen sichtbaren Effekt bewirken. Insofern geben wir sehr gern Ihre Spenden projektbezogen nach Nepal weiter. Da Ithaka eine gemeinnützige Forschungsstiftung ist, erhalten Sie jeweils zum Jahresende auch eine Spendenbescheinigung. Auf unserer Webseite: https://www.ithaka-institut.org/de/donation finden Sie alle weiteren Informationen zum Spendenvorgang und Spendenkonto. Herzlichen Dank, Hans-Peter