Energiemangel für die Klimawende?

400’000 Terawattstunden innerhalb der planetaren Grenzen

von Hans-Peter Schmidt und Daniel Kray

Immer, wenn die großen technischen Pläne für die Rettung des Klimas herausgeholt werden, die 800 Milliarden Tonnen CO2, die wieder aus der Atmosphäre herausgefiltert werden müssen, kommt die Frage, woher soll die ganze Energie kommen, wenn wir es bis heute noch nicht einmal geschafft haben, genügend Sonnen-, Wind- und Gezeitenenergie zu produzieren, um den eigenen Energiebedarf zu decken und die Verbennung von Erdöl, Erdgas und Kohle unnötig zu machen?

Als wir den Artikel “Die Plastik Hoffnung” veröffentlichten und das Thema auch in Vorträgen und anderen Artikeln thematisierten, kam immer wieder die Frage auf, ob die Abscheidung von CO2 und die Produktion von Wasserstoff nicht viel zu viel Energie verbrauchen würde. Schließlich müsste nicht nur CO2 aus Abgasen oder aus der Luft abgeschieden, sondern auch Wasserstoff mittels Elektrolyse hergestellt werden, um schließlich Methanol zu synthetisieren. Wenn diese Prozesse zu energiehungrig wären und nicht aus erneuerbaren Quellen geliefert werden könnte, so die tendenziösen Nachfragen, wäre es vielleicht besser, gar nicht erst in DAC (Direct Air Capture = direkte Abspaltung von CO2 aus der Atmosphäre) zu investieren. Braucht es nicht zudem viel zu viel Fläche und viel zu viel Silizium, Glas, Aluminum, Kupfer und Silber, um Milliarden Solarpanels zu bauen und zu installieren? Um diese rhetorische Frage mit möglichst konkreten Zahlen zu widerlegen, haben wir den folgenden Artikel geschrieben.

Der Energiebedarf für die Klimawende

Derzeit werden pro Jahr rund 12 Gt (= 12 Gigatonnen = 12‘000‘000‘000 t) fossilen Kohlenstoffs in Form von Kohle, Eröl und Erdgas gefördert. Laut IEA werden davon rund 92% für die Energieversorgung, Transport und Prozessenergie verbrannt und als CO2 in die Atmosphäre ausgestoßen. Nur ein eher kleinerer Teil von 8 % wird für die Herstellung von Kunststoffen und sonstigen Chemikalien eingesetzt. Berechnen wir nun zunächst, wie diese Menge fossilen Kohlenstoffs in den jeweiligen Industriebereichen durch erneuerbaren Strom und die Bereitstellung von Kohlstoff aus der Atmosphäre ersetzt werden könnte. Den erwarteten Bedarfszuwachs bis 2060 beziehen wir hierbei ein. Energie lässt sich in allen Industriebereichen massiv durch Effizienzsteigerung, neue Technologien und Materialien einsparen. Letzteres vernachlässigen wir im Folgenden, da wir zunächst das Potential erneuerbarer Energiegewinnung für das Worst Case Szenario berechen:

Wir gehen davon aus,

- dass mindestens 80% der derzeit für den Energie-, Transport und Schwerindustriesektor verbrannten Kohlenstoffe durch Strom aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden können. Der heutige Primärenergiebedarf beträgt 172’000 TWh und davon werden 78% durch fossile Kohlenstoffe bereitgestellt, was 134’000 TWh entspricht. Der Anteil von 80%, der durch Solar-, Wind- und Gezeitenkraftwerke ersetzt werden müsste, sind demnach (134’000 TWh * 80% =) 107’200 TWh. Rechnen wir großzügig 50% für Übertragungs- und Speicherverluste hinzu, so ergeben sich rund 161’000 TWh Strom, die erneuerbar erzeugt werden müssten. Wir gehen davon aus, dass die derzeitige nicht-fossile Strom- und Wärmegewinnung in der gleichen Größenordnung beibehalten wird (v.a. Biomasse, Solar-, Wind-, Wasserkraft, Atomenergie).

- dass der Primärenergiebedarf bis 2060 um etwa 50% von heute 161’000 TWh auf 241’000 TWh zunehmen wird und dieser Zuwachs durch erneuerbare Energien abzudecken ist. Dies ergibt einen zusätzlicher Energiebedarf von 80’000 TWh. Obwohl durch Zunahme des Lebensstandards und den Energiebedarf von E-Autos, künstlicher Intelligenz und Robotern der Energiebedarf steigt, sinkt er durch Energieeffizienzmassnahmen, so dass eine Zunahme von 50% in den nächsten 35 Jahren konservativ erscheint.

- dass die verbleibenden 20%, die nicht direkt durch Elektrizität ersetzt werden können, durch nicht fossile synthetische Treibstoffe (v.a. Methanol und H2) ersetzt werden. Dies entspricht 2,2 Gt synthetischen Kohlenstoffs bzw. 6 Gt Methanol. Die Wahl von Methanol als Referenztreibstoff dient der Vereinfachung; andere Optionen (Methan, H₂, e-Fuels) haben vergleichbare, aber leicht variierende Energiebedarfe.

- die bis 2060 um voraussichtlich 300% wachsende Kunststoff- und Chemieindustrie komplett auf synthetische Kohlenstoffe umgestellt werden (siehe: Die Plastikhoffnung). So müssten weitere 2,7 Gt synthetischer Kohlenstoff bzw. 7,3 Gt Methanol aus CO2 hergestellt werden.

Methanolherstellung

Es würden also insgesamt (6 Gt + 7,3 Gt =) 13,3 Gt Methanol jährlich benötigt. Zur Herstellung von 13,3 Gt Methanol braucht man wiederum 18,3 Gt CO2 und 2,5 Gt Wasserstoff (H2). Für die Abspaltung von 18,3 Gt CO2 aus der Atmosphäre (DAC) würden ca. 36’600 TWh benötigt (2.0 MWh pro t CO₂). Bei der CO2-Abspaltung aus dem Abgas der Müllverbrennung oder Pyrolyse wird entsprechend weniger Energie benötigt, aber für unsere Hochrechnung verwenden wir den höheren Energiebedarf durch DAC. Für die Herstellung der benötigten 2,5 Gt H2 durch Elektrolyse müssten bei angenommenen 50 MWh / t H2 rund 125’000 TWh Gleichstrom eingesetzt werden (Global Hydrogen Review der IEA). Aufgrund der direkten Verwendung von Gleichstrom erübrigen sich die sonst üblichen Wechselrichter für die Solarpanels, was sowohl Stromverluste als auch den Materialaufwand insbesondere von Kupfer reduziert. Das für die Elektrolyse benötigte Wasser fällt durch die Luftfeuchtigkeit als Nebenprodukt des DAC-Prozesses auch in der Wüste an. Insgesamt ergibt sich für die Methanolherstellung ein Strombedarf von rund 162’000 TWh.

Der direkte Entzug von CO2 aus der Atmosphäre (DAC) oder aus den Ozeanen (DOC) ist bisher noch nicht industriell skaliert. Der Branchenführer, Climeworks, macht insbesondere durch Ineffizienz und Skandale auf sich aufmerksam was aber nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass DAC und DOC sowie die Abspaltung von CO2 aus Abgasen wie der Müllverbrennung die Schlüsseltechnologien sind, um den Klimahaushalt der Erde wieder in ein Gleichgewicht zu bringen, da Biomasse und Pflanzenkohle allein die Last nicht tragen können (siehe: 400’000 Pyrolyseanlagen). Die angenommene Energiemenge von 2 MWh pro t CO2 basiert auf Quellen der Internationalen Energiebehörde IEA und ist ein konservativer Wert, der auf bisherigen industriellen Erfahrungen und technischen Berechnungen beruht. Technologische Fortschritte könnten diesen Wert bis 2060 halbieren. Im Vergleich dazu wird sich der Energiebedarf für die Elektrolyse von derzeit 50 MWh / t H2 nur noch marginal reduzieren lassen.

Neue DAC-Technologien wie die von Prometheus Fuels erreichen offenbar schon heute Preise von 50 € pro Tonne CO2, indem sie DAC und klimaneutrale Treibstoffproduktion in einem Prozess direkt miteinander verbinden. Der Energieaufwand ist deutlich reduziert, da sie das aus der Luft gewonnene CO2 in Wasser lösen und dort direkt elektrochemisch reagieren lassen, anstatt zunächst reinen Wasserstoff über Elektrolyse herstellen zu müssen. Hierbei setzt das kalifornische Unternehmen anstatt auf riesige Industrieanlagen auf massenproduzierte Kleinanlagen, welche in unmittelbarer Nähe zu Tankstellen den Treibstoff direkt da produzieren, wo er gebraucht wird (siehe Prometheus Fuels und ein englischer Artikel in Business Wire). Treibstoffe werden in Zukunft nicht mehr aus der Erde, sondern aus der Luft gefördert werden. Statt auf Erdgas wird die Wirtschaft auf klimaneutralem Luftgas und Solarenergie basieren.

Gesamtenergiebedarf

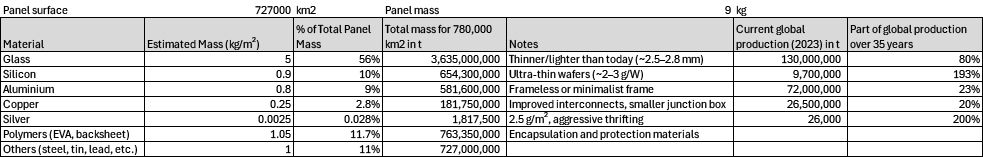

Der Gesamtstrombedarf für die Umstellung auf eine klimaneutrale Wirtschaft im Jahre 2050-2060 würde demnach rund (161’000 TWh + 80’000 TWh =) 241’000 TWh Wechselstrom und 162’000 TWh Gleichstrom, also insgesamt rund 400’000 TWh pro Jahr betragen. Basierend auf diesem Modell könnte der gesamte globale Energie-, Treibstoff- und Rohstoffbedarf durch erneuerbare Energien sichergestellt und fossile Kohlenstoffe komplett ersetzt werden.

C-Senkenpotential

Die 10 Gt CO2e (2,7 Gt Kohlenstoff), die nach unserem Szenario für die Herstellung von Materialien in der chemischen Industrie aus der Atmosphäre entzogen werden, können als beständig sich erneuernde temporäre C-Senken angesehen werden. Dieser Kohlenstoff wird in Materialien wie Plastik, Kohlefasern, Kunstharzen und Batterien festgesetzt und über direktes Recycling oder die Müllverbrennung mit CO2-Abscheidung im technischen Kreislauf gehalten. Andere C-Materialien wie Kohlefasern und NanoC-Partikel aus rezykliertem CO2 können in Bauwerken zu langfristigen C-Senken werden. Über solche C-Materialien können mit jährlich 10 Gt CO2e und einer mittleren Verweildauer von 10 Jahren rund 100 Gt CO2e Senken durch die Materialanwendung geschaffen werden. In den 40 darauffolgenden Jahren bis 2100 bräuchte es dann noch mindestens 300 zusätzliche Gt CO2e als DAC bzw. DOC basierte C-Senken, damit zusätzlich zu Aufforstung, Biochar, Bodenorganik und Gesteinsverwitterung die Senkenmenge von mindestens 800 Gt CO2e bis zum Ende des Jahrhunderts erreicht werden. Das wären ab 2061 rund 7.5 Gt CO2e pro Jahr, also rund 20 Gt Methanol zur zusätzlichen Herstellung von C-Senken.

Sobald zudem weltweit das unverzichtbare Gesetz in Kraft tritt, durch das aus Abgasen von Unternehmen mit mehr als 1000 t CO2e pro Jahr der Kohlenstoff abgetrennt und rezykliert werden muss, stellt letztlich der gesamte im Kreislauf gehaltene Kohlenstoff eine temporäre C-Senke dar. Schließlich wird dann kein industrielles CO2 mehr in die Atmosphäre ausgestoßen, sondern immer wieder rezykliert.

Produktion von 400’000 TWh Strom und Flächenbedarf

400’000 TWh Energie pro Jahr entsprechen 0.037% der jährlich von der Sonne auf die Erdoberfläche einstrahlende Energie (1‘070‘000‘000 TWh pro Jahr). In den Wüsten des Sonnengürtels der Erde strahlt die Sonne jährlich zwischen 1800 und 2500 kWh pro m2. Mit durchschnittlich 2200 kWh/m2 und einer zu erwartenden Effizienz moderner Solarpanels von 25% bis 2060, könnten 550 kWh pro m2 und Jahr hergestellt werden. Um 400’000 TWh pro Jahr mit Solarpanels im Sonnengürtel der Erde herzustellen, bräuchte es folglich rund (400’000 TWh / 550 kWh/m2 =) 727.000 km2 Solarpanelfläche. Insofern es natürlich Wegenetz und Infrastruktur sowie Bäume und Hecken benötigt, müsste der reine Flächenbedarf für die Solarpanel ungefähr verdoppelt werden, um die absolute Solarparkfläche zu erhalten. Der geographische Flächenbedarf wäre folglich rund 1.5 Millionen km2. Dies entspricht rund 1 % der globalen Landfläche. Natürlich können auch Windkraft und vor allem Gezeitenkraftwerke einen signifikanten Anteil dieser Energie bereitstellen, aber für unsere modellhafte Potentialrechnung gehen wir davon aus, der gesamte Strom mittels Solarpanels erzeugt wird.

Würden die Solarfelder auf die Wüsten der verschiedenen Kontinente verteilt, müssten 5,5 - 7 % der Wüstenflächen im Solargürtel dafür geopfert werden (Tabelle 1). Geht man davon aus, dass auf allen Häusern und Infrastrukturflächen sowie durch Agrosolar ebenfalls hunderte Millionen weitere Solarpanels installiert werden können, würde vermutlich nur 4 bis 5 % der weltweiten Wüstenfläche in Anspruch genommen werden müssen. Verbunden mit der Gewinnung von Wasser als Nebenprodukt der CO2-Abscheidung aus der Luft, könnten zudem die Wüsten auch teilweise aufgeforstet werden, was die Staubbelastung der Solarpanels reduzieren und weiteren Kohlenstoff speichern würde.

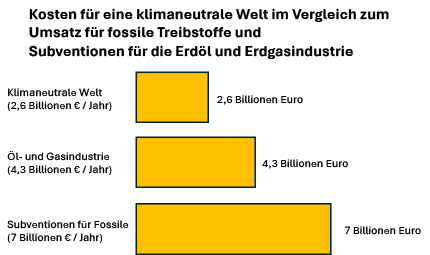

Die Kosten für eine solches Projekt wären im Vergleich zu sonstigen Ausgaben der globalen Wirtschaft im Grunde überschaubar. Bereits 2021 wurde im Shuaibah Projekts in Saudi Arabien ein Solarpark mit Stromgestehungskosten von 8.80 € pro MWh errichtet. Bei Stromgestehungskosten von 5 € pro MWh würde sich für 430’000 TWh ein jährlicher Umsatz von 2,15 Billionen € ergeben. Um eine solche Kapazität aufzubauen, wird eine anfängliche Investitionssumme (Kapitalkosten) von schätzungsweise (2,15 Billionen € * 15 y =) 32.25 Billionen € benötigt. Rechnet man diese Investition mit einer Amortisierung über 15 Jahre und einem Zinssatz von 5% ab, so summieren sich die gesamten Zahlungen (Tilgung und Zinsen) über diesen Zeitraum auf rund 46 Billionen €. Selbst wenn man noch eine hohe Sicherheitsmarge von 100% aufschlägt, würden sich mit (2 * 46 Billionen / 35 Jahre =) 2.6 Billionen € pro Jahr bis 2060 die jährlichen Kosten lediglich auf 2,7 % des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) belaufen.

Insofern der Strom und das Methanol natürlich verkauft würden und billiger wären als Strom und Methanol aus fossilen Kohlenstoffen sofern CO2-Steuern von mindestens 150 € / tCO2e erhoben werden, wäre die erneuerbare Strom und Methanolbereitstellung gewinnbringend. Trotz der großen Investitionen wäre die Umstellung auf erneuerbare Energie- und Kohlenstoffquellen zweifellos profitabel.

Aber für Geld lässt sich nun einmal nicht alles kaufen, und daher müssen wir nun zunächst noch überprüfen, ob es überhaupt genügend Materialien gibt, um so viele Solarpanels zu bauen.

Tabelle 1: Mögliche Verteilung von 1.5 Millionen km2 Solarparks auf die Wüsten der sechs Kontinente. Insgesamt würde dies 5,5 – 7 % der Gesamtwüstenfläche im Solargürtel ausmachen. Da ein Großteil der direkten Stromproduktion direkt in den Verbaucherländern zu installieren wäre, wäre allerdings nur 4 – 5% der Gesamtwüstenfläche zu rechnen.

|

Kontinent |

Beispiele großer Wüsten im Solargürtel |

Geschätzte Wüstenfläche des Kontinents (ca. Millionen km²) |

Mögliche Verteilung der Solarparkfläche (Millionen km²) |

Anteil der Solarparkfläche an der Wüstenfläche des Kontinents (%) |

|

Afrika |

Sahara, Kalahari, Namib |

10 - 12 |

0.68 |

7.48 |

|

Asien |

Arabische Wüste, Gobi*, Thar |

6 - 8 |

0.45 |

3.15 |

|

Nordamerika |

Mojave, Sonora, Chihuahua |

2 - 2,5 |

0.15 |

0.3375 |

|

Südamerika |

Atacama, Patagonische Wüste* |

1,5 - 2 |

0.15 |

0.2625 |

|

Australien |

Große Victoria, Gibson, Simpson |

1,5 - 2 |

0.08 |

0.14 |

|

Europa |

(Sehr geringe Wüstenflächen) |

< 0,1 |

0 |

0 |

|

Gesamt |

≈ 21 - 27 (Heiße Wüsten) |

1.5 |

≈ 5,5 - 7,1** |

* Hinweis: Die Gobi und Patagonische Wüste sind Kaltwüsten/Steppen, die nur teilweise im Solargürtel liegen oder weniger optimale Bedingungen für Solarparks aufweisen könnten, sind aber hier zur Veranschaulichung der Kontinentflächen berücksichtigt.

** Anmerkung: Der Prozentsatz basiert auf einer geschätzten Gesamtwüstenfläche von etwa 21 - 27 Millionen km² für die relevanten Kontinente (hier wurde eine breitere Spanne für die "heißen Wüsten" herangezogen).

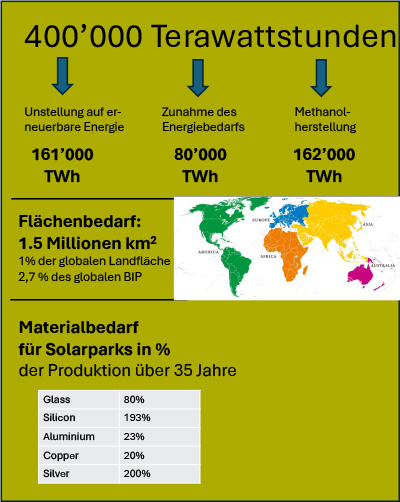

Materialbedarf für 780.000 km2 Solarpanels

Schwieriger als die Flächenzuteilung und Finanzierung wäre die Beschaffung der Rohmaterialien für die enormen Mengen an Solarpanels (Tabelle 2). Verteilt über 35 Jahre müsste die weltweite Produktion von Glas, Silizium und Silber um jeweils mindestens 86%, 207% und 214% erhöht werden. Auch die 624 Millionen Tonnen Aluminium und 195 Millionen Tonnen Kupfer, die in die Wüsten transportiert werden müssten, sind schier unvorstellbare Mengen. Während globale Produktion von Glas, Silizium und Aluminium relativ problemlos erhöht werden kann, da die Rohstoffe ausreichend in der Erdkruste vorhanden sind, lässt sich die Kupferproduktion nicht beliebig steigern. Je nachdem, wie viel Strom aus der Wüste direkt in die Ballungszentren geleitet wird, wird noch deutlich mehr Kupfer benötigt. Vermutlich ist es aber ohnehin sinnvoller, den Strom, der direkt als Strom weiterverwendet wird, in den jeweiligen Nutzungsräumen herzustellen, und nur den Teil, der über Methanol für die Industrie bereitgestellt wird, in den Wüsten herzustellen. Silber wäre nicht in hinreichender Menge verfügbar, doch gibt es bereits neue Technologien, die ohne Silber und mit deutlich weniger Kupfer auskommen (z.B. Perovskites). Aluminium und Stahl könnten weitestgehend durch Kohlefaserstoffe aus rezykliertem CO2 ersetzt werden.

Der für den massiven Ausbau der Solarenergiegewinnung nötige Materialaufwand ist an der Grenze des physikalisch, ökologisch und wirtschaftlich machbaren, aber es ist in einer Dimension, die zumindest nicht komplett unmöglich ist.

Tabelle 2: Hauptmaterialien für die Herstellung von Solarpanels und die für 780,000 km2 benötigten Mengen im Vergleich zur Produktionskapazität 2025. Es wurde ein Panelgewicht von 9 kg pro m2 angenommen, was knapp 50% leichter und materialsparsamer als heutige Durchschnittspanel sind. Die Datenlage für die derzeitige Jahresproduktion der verschiedenen Rohstoffe und Materialien ist etwas widersprüchlich. Es ist durchaus möglich, dass die tatsächlichen Daten von den hier vorgelegten um einige Prozentpunkte abweichen. Ziel der Tabelle und Berechnung ist eine grundsätzliche Abschätzung, ob überhaupt genügend Rohstoffe verfügbar wären. Siehe hierzu auch das Dokument des US Department of Energy, das auf die gleiche Schlussfolgerung kommt, zudem aber auch seltene Erden und andere Materialien wie Beton für die Fundamente und Halterungen einbezogen hat.

Abbildung 1: Kenndaten der benötigten Stromproduktion und CO2-Recyclings für eine klimaneutrale Welt ohne Erdöl, Erdgas und Kohle bis 2065.

Schlussfolgerung

Die Kosten für die Bereitstellung von 430’000 TWh Strom und 13,3 Gt Methanol für eine klimaneutrale Welt wären mit lediglich 2,7 % der globalen Wirtschaftsleistung pro Jahr überschaubar und fraglos von den Strom- und Methanolverkäufen gedeckt. Der Materialaufwand wäre enorm, aber grundsätzlich wären alle nötigen Rohstoffe vorhanden. Der Flächenbedarf wäre mit 1% der weltweiten Landfläche ungeheuerlich und ein unbeschreiblicher Eingriff in die natürlichen Ökosysteme, aber mit 5% der weltweiten Wüstenflächen würden es nur die wenigsten in ihrer näheren Lebensumgebung bemerken.

Die Kosten von knapp 2,6 Billionen € für eine klimaneutrale Welt müssen mit den jährlich 4,3 Billionen € verglichen werden, mit denen die weltweite Öl- und Gasindustrie zum globalen BIP beiträgt. Vor allem aber muss sie zu den 7 Billionen € in Vergleich gesetzt werden, welche die Erdöl- und Gasindustrie laut dem International Monetary Fond (IMF) an weltweiten Subventionen erhält. Die Subventionen bestehen aus direkten Subventionszahlungen in Höhe von 1,3 Billionen € und indirekten Subventionen von 5,7 Billionen €. Letztere setzen sich hauptsächlich aus erlassenen Zahlungen für Umwelt- und Gesundheitsfolgekosten sowie erlassenen Umsatzsteuern zusammen. Für die Klimafolgekosten wurden lediglich 60 US$ pro t CO2e angesetzt. Wäre der verlässlicher berechnete Preis von 185 US$ pro t CO2e angesetzt worden, würden sich die weltweiten Subventionen für die Erdöl- und Erdgasindustrie auf 11 Billionen und mehr als 10 % des globalen BIP belaufen. Die Hintergründe und genauen Berechnungen dieser Zahlen können im ausgezeichneten IMF Working Paper nachgelesen werden.

Die klimaneutrale Welt wäre also über dreimal billiger als die jährlichen Subventionen, die die Regierungen der Welt den Erdölkonzerne zukommen lassen, und um das fünf- bis achtfache günstiger als der Umsatz und die Folgekosten der weltweiten Erdöl- und Erdgasindustrie.

Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, nicht sofort die Gesetze zum Ausstieg aus dem Handel mit fossilen Kohlenstoffen zu verabschieden. Ab 2030 könnte wenigstens Europa die Einfuhr von fossilen Kohlenstoffen jährlich um 10% reduzieren und ab 2050 gänzlich untersagen.

Abbildung 2: Kostenvergleich des Szenarios einer klimaneutralen Welt mittels Solarenergie, CO2-Rezyklierung und Methanolproduktion mit den derzeitigen Kosten der Öl- und Gasindustrie sowie deren direkten und indirekten staatlichen Subventionen, welche Klimafolgekosten in Höhe von 60 US$ pro t CO2e beinhalten.

Die Logistik der Solarpark-Konstruktion auf 1,5 Millionen km2 ist vorstellbar. Fraglich ist freilich, ob die Weltregierungen und Unternehmen in den nächsten 35 Jahren (bis 2060) ein internationales Infrastrukturprogramm dieser nie auch nur annähernd dagewesenen Größe beschließen und verwirklichen. Vielleicht werden die Roboter dies an unserer Stelle tun, weil sie ohne Strom nicht existieren und emotionsfrei entscheiden.

Es ist technisch möglich, es ist finanziell möglich. Sollten wir es nur deshalb nicht tun, weil wir es uns als Menschheit nicht zutrauen? Sterben wir lieber aus? Wir können nicht auf die Zustimmung aller Weltmächte warten, und wir können auch nicht darauf warten, dass die Wirtschaft das Problem allein lösen wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Energie- und Klimawende nicht an einem grundsätzlichen Mangel an erneuerbarer Energie scheitern wird, sondern wenn, dann am Versagen der politischen Koordination und deren Umsetzung.

Axel Preuß

17.08.2025 11:02

DANKE

Hallo Hans-Peter, hallo Daniel, recht herzlichen Dank für diesen Artikel. Er wird uns sicherlich sehr helfen in der Argumentation. Nur denke ich, dass dieser Artikel weltweit lanciert werden muss. Es muss ein gesamtgesellschaftliches Umdenken sattfinden, sonst wird der Weg noch länger und wesentlich schmerzhafter als bisher. Wir sollten auch aufhören uns selbst im weg zu stehen. Hier hilft nicht nur mehr der gesunde Menschenverstand, der uns oft vor vielem bewahrt hat, hier braucht es schnelle, mutige Transformationen in allen Bereichen der Gesellschaft. Dass das möglich ist zeigt Euer Artikel eindrucksvoll. Die Gegenwart fühlt sich für viele surreal an: Wir müssen Dinge tun, die auf den ersten Blick „unvernünftig“ erscheinen (viel Geld investieren, alte Strukturen loslassen), damit wir langfristig überleben und prosperieren können. Nochmal Danke, wir bleiben dran. LG Axel

Harald Kaiser

17.08.2025 11:11

CO2

Hallo Freunde, wieder einmal ganz tolle Artikel. Alles wäre möglich, wenn alle wollen würden. Da gibt es Länder, die produzieren massenhaft CO2, und denen ist das egal. Hauptsache billig und Wirtschaftsmacht. Die Anderen wollen etwas tun, aber dann werden ihre Produkte zu teuer, oder das Volk leidet unter Preiserhöhung. Ich habe mein Geld in ein großes Stück Land investiert, wo ich einen sogenannten Food Forest baue. Renoviere ein uraltes Steinhaus. Bringe den Garten wieder in Schuß. Wenn ich wieder etwas Geld habe, kommt PV aufs Dach und solare Warmwsssererhitzung. Meine Frau hat mich verlassen, denn für die ist das nichts. Nun werke ich mit 64 Jahren leider alleine. Bin zwar sehr fit, aber doch keine 30 mehr und alleine fehlt der Spaß. Ein paar Helfer wären nicht schlecht. Ich mache alles ohne Bagger und Erdbohrer. Spart CO2 und hält fit. Liebe Grüsse aus Apulien euer Harri

Jan-Martin Lichte

17.08.2025 20:46

CO2 Bindung durch regenerative Landwirtschaft

Hallo Hans-Peter, hallo Daniel, mit großem Interesse verfolge ich Euren Newsletter und bin voller Bewunderung für Eure Projekte und den wunderbaren Beitrag, den ihr damit zum Wohlergehen der Menschheit leistet! Euren Artikel über den CO2 Entzug mit technischen Mitteln finde ich als Gedankenspiel hilfreich, vor allem, weil klar wird, dass die Investition ohne weiteres im Rahmen unserer Möglichkeiten liegt. Allerdings bin ich der Ansicht, dass es einen viel einfacheren Weg gibt, das CO2 wieder aus der Atmosphäre zu holen, nämlich die regenerative Landwirtschaft. Es gab schon zur Pariser Klimakonferenz 2015 die "4-Promille-Initiative". Mit nur durchschnittlich 4 Promille Humusaufbau pro Jahr auf den Agrarflächen der Welt würden sämtliche Emissionen neutralisiert bzw. nach der Energiewende sogar CO2 entzogen. Damit würde die Landwirtschaft zum entscheidenden Faktor für den Klimaschutz, also eine Kohlenstoffsenke, während heute die Landwirtschaft durch die Zerstörung der Böden durch industrielle Bewirtschaftung sogar eine weitere Kohlenstoffquelle darstellt. Aber wie soll das gehen? Es gibt Studien, dass sogar beim Biolandbau kein nennenswerter dauerhaufter Kohlenstoff-Aufbau stattfindet. Dies gilt sogar bei Landwirtschaft z.B. nach Demeter (der derzeitige Gold-Standard des Biolandbaus). Das liegt m.E. daran, dass auch bei Demeter etc. immer noch das Paradigma des "Düngens" vorherrscht. Es wird argumentiert, dass wir dem Boden durch den Ackerbau Nährstoffe (in Form von Früchten) entziehen und diese wieder "nachgefüllt" werden müssen. Während das "Nachfüllen" mit organischem Dünger schonmal viel besser und schonender ist als mit mineralischem Kunstdünger, wird doch in beiden Fällen die Pflanze "zwangsernährt". Zugeführte organische Materie wird innerhalb weniger Jahre wieder zersetzt, und es findet kein wesentlicher Kohlenstoffaufbau statt. Wie zahlreiche Forscher und Pioniere der regenerativen Landwirtschaft inzwischen herausgefunden haben, gibt es einen viel besseren Weg, mit dem sich auch die "4-Promille-Initiative" realisieren lässt. Und zwar ist es möglich, dass die Pflanze einen großen Anteil (bis zu 50%) ihrer per Photosynthese erzeugten Kohlenhydrate in den Boden abgibt (sog. Exsudate) und damit die Bodenbiologie ernährt, die ihr im Gegenzug die notwendigen Mineralien liefert. Wenn dieser Positiv-Kreislauf einmal in Gang gesetzt wurde, wird der Boden ohne hinzufügen von Substanzen Jahr für Jahr leistungsfähiger, und es werden 4 Ziele gleichzeitig erreicht - sensationell! - Mehr Ertrag - CO2 Bindung - Gesündere Lebensmittel - Gesündere Natur Wahrscheinlich habt ihr davon schon gehört? In jedem Fall würde mich Eure Meinung dazu interessieren. Ich kann gern weitere Quellen und Informationen nennen. Liebe Grüße Jan

Gregor Kux

18.08.2025 04:11

Re:CO2 Bindung durch regenerative Landwirtschaft

Ja, lieber Jan Terra Preta enthalten einen Kohlenstoffgehalt von sechs bis neun Prozent! Meinen Berechnungen nach haben die ursprünglichen Terra Preta so viel Kohlenstoff gespeichert, wie die gesamte Menschheit in den letzten 15 bis 20 Jahren ausgestoßen hat. Diese Rechnungen habe ich so grob über den Daumen gerechnet, und ich würde mich freuen, wenn Hans-Peter Schmidt das noch genauer ausrechnet oder ihr mir einen Hinweis geben könnt, wo ich diese Berechnungen finden kann. Die alten Terras Pretas Brasiliens, geschaffen von den indigenen Völkern, können nicht allein unter dem technischen Aspekt der Generierung von CO₂-Zertifikaten verstanden werden. Um ihren Ursprung zu begreifen, muss man die Erde und all ihre Reiche im Sinne der Indianer als einen lebendigen Organismus wahrnehmen. In seinem Buch "Die Biosphäre" (1926) beschreibt der russische Geologe Vladimir Vernadsky (1863–1945), wie das Leben die gesamte mineralische Zusammensetzung der Erde prägt. Er argumentiert, dass die Biosphäre – die sich von den oberen Schichten der Atmosphäre bis in die tiefen Schichten der Erdkruste erstreckt – sich aus der Photosynthese gebildet hat. Vernadsky betont, dass die Gesteine des Erdmantels auf anderen Planeten ohne Leben und Photosynthese fehlen. Ein klassisches Beispiel dafür ist Kalkstein, der fast vollständig aus den Überresten von Organismen wie Muscheln und Korallen gebildet wird. Auch die Bildung von Granit, einem wichtigen Bestandteil der tektonischen Platten, ist nach Vernadskys Ansicht untrennbar mit dem Leben verbunden. Denn der Prozess der Gesteinsbildung und Verwitterung auf der Erde ist maßgeblich durch organische Stoffe, energiereiche Kohlenstoffverbindungen und Sedimentierung von Plankton bestimmt. Die Evolution der Natur war über Millionen von Jahren hinweg stets ein Prozess der Dekarbonisierung: Freisetzung von Sauerstoff, Bildung einer lebendigen Atmosphäre, Schaffung fruchtbarer Böden und Kontinente, die es dem Leben ermöglichten zu gedeihen. Die indigenen Völker setzten diesen natürlichen Prozess fort, indem sie durch ihre Integration mit der Natur und den Lebenszyklen fruchtbare Böden schufen. Im Gegensatz dazu stellt der heutige Markt für CO₂-Zertifikate eine Kommerzialisierung und Vermarktung der Erderwärmung, sowie des aus dem Gleichgewicht geratenen Erdorganismus dar. Eine Katastrophe!!! Denn gerade die kapitalistische und konsumistische Weltsicht ist die Wurzel der globalen Erwärmung. Gesunde Böden bilden nicht nur die Basis für unsere Gesundheit, sondern determinieren die Art und Weise, wie wir denken und wahrnehmen. Das, was uns ernährt und die Klarheit unseres Bewusstseins bildet, ist das Licht der Sonne hinter der Photosynthese und die Intension des Sehers. Diese manifestieren sich in der Gestalt der Pflanzen und Nahrungsmitteln und werden über unser Dünndarm aufgenommen. Die amorphe Nahrungsmittelsubstanz scheiden wir über den Stuhl aus. Hier eine sehr vereinfachte Darstellung: https://cerradoalimentosorganicos.com/consumo-consciente-2/ Homem und Humus haben denselben etymologischen Ursprung. Der Mensch verwandelt sich selbst, wenn er am Humus arbeitet. Veredelter und gesunder Humus erzeugt die Gesundheit und das Bewusstsein des Menschen, und der bewusste Mensch schafft (am) Humus. Der Organismus Erde veredelt sich selbst durch das von ihm geschaffene Bewusstsein des Menschen. Durch unsere Inkarnation in die irdischen Bedingungen und unsere Arbeit am Humus (und an uns selbst) stellen wir uns der Herausforderung und Freiheit, die Welt zu pflegen oder zu zerstören. So wie der Mensch sich in allen seinen Teilen manifestiert: er denkt durch den Kopf, fühlt durch das Herz und gestaltet durch seine Taten, so manifestiert sich der Organismus Erde (Humus) in all seine Reichen: Er ruht in den Steinen, wächst und lebt in den Pflanzen, nimmt wahr, fühlt und bewegt sich in den Tieren und denkt und schafft Erkenntnis durch den Menschen. Siehe Humberto Maturana: Der Baum der Erkenntnis Kohlenstoffreiche, lebendige Böden determinieren nicht nur die Gesundheit der Atmosphäre, sondern auch unser Bewusstsein!

Kurt Lenglachner

17.08.2025 22:25

kleine Korrektur

es müsste Terawatt (kein "terra") heißen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tera. Zu den Kosten kommen noch die Speicherkosten dazu. Die vor 10...20 Jahren kalkulierten Kosten haben sich alle dramatisch reduziert. Je-Man-d muss nur anfangen, wie D vor 25-30 Jahren und jetzt das große C, bis die Lawine ins Laufen kommt. Die Effizienz bei Faktor 4 oder dem weit gedachten Faktor 10 bemühen, der Doppelnutzen von Agrophotovoltaik inspiriert vielleicht noch eine 2. Nutzung in der ariden Zone. Und lasst 100 Blumen blühen... für die Ideen und für die Besitzverhältnisse.

Hans-Peter

17.08.2025 22:55

Re:kleine Korrektur

Ja, lieber Kurt, die 100 Blumen braucht es, nicht nur zwischen den Millionen Solarpanels in der Wüste, sondern überall da, wo wieder Natur übrig bleibt (statt BECCS-Plantagen). Es wäre ja tatsächlich eine Gelegenheit auch für die Wandlung der Besitzverhältnisse, wenn die Staaten nicht nur Subventionen für Großindustrien verteilten, sondern selbst investieren, damit die Energie- und Kohlenstoffversorgung in Volkseigentum übergeht. Aber das ist wohl schon zu viel Vision vom Duft unserer Alpblumen. Vielen Dank für den Terra-Hinweise, das habe ich umgehend korrigiert.

Wolfgang Weinzettl

18.08.2025 05:09

Energiemangel fuer die Klimawende

Hallo Alle zusammen, Ihr wundert Euch sicher, einen comment aus NZ zu kriegen. Ich komme aus Oesterreich, und bin seit 32 Jahren in NZ. Hab hier eine Biochar Anlage gebaut, meine eigene Version von dem ganzen, und bin auch mit anderen technology providers/users vernetzt. Auch mit Wolfgang Schoefberger von der Kepler TU Linz. Der ist ja ziemlich vorne dabei mit CO2 Umwandlung aus Rauchgas etc., villeicht wertvoll da mal einen chat zu haben. Interessant ist ja, wir wissen alle, die sich dafuer interessieren, das es da massenhaft Technologien gibt, aber leider, wir haben es hier mit lobbyisten zu tun, die kein pardon kennen. Hier ein Ausspruch des groessten Zuckerfabrikanten der Welt: Better a glass of champagne and a cigar in the morning whilst I am alive, then having to give up any capital gain before I die. Wie wir gegen diese Art von Brutalitaet ankaempfen koennen, weiss ich nicht. Das selbe gilt natuerlich fuer die fossil fuel industry. NZ ist da keine Ausnahme, hier gehts auch schoen zu, unsere derzeitige Regierung hat einiges mit der von USA gemeinsam.

Harald Kaiser

18.08.2025 07:48

PV ohne Mehrnutzen

Energie aus PV finde ich Spitze doch die Solarparks sind fürchterlich. Tote ausgetrocknet Erde ohne Nutzen. Warum montiert man sie zB in den heißen Ländern 2m höher und pflanzt darunter Salat und Anderes, was geeignet wäre? HG Harri

Schmidt, HP

18.08.2025 09:08

Re:PV ohne Mehrnutzen

... das ist eigentlich die Idee, weshalb wir in der Berechnung die doppelte Fläche angenommen haben, um überall auch Bodenaufbau mit diverser Vegetation zwischen den Panelen betreiben zu können. Interessanterweise fällt beim DAC je nach Technologie auch Wasser an, da man neben dem CO2 auch H20 aus der Luft filtern kann. Schön ist das trotzdem nicht. Die Gewächshäuser von Almaria wären nichts dagegen, aber es ist nun einmal so, dass wir unseren Lebensstandard nicht mit perfekter Naturästhetik aufrechterhalten können. Dafür müssten wir uns deutlich beschränken, was vermutlich kein großer Verlust wäre, wovon sich die Gesellschaft aber weniger leicht überzeugen lässt als von Solarpanels in der Wüste.

Thomas Lewis

19.08.2025 20:41

Danke + 2 Bitten

Ich finde es sehr gut, dass Ihr den Materialbedarf in Tabelle 2 aufschlüsselt und das mit den aktuellen Weltjahresproduktionen vergleicht, auch wenn das ggf. 1:1 im Dokument des US Department of Energy enthalten ist. Das hatte ich jedenfalls noch nie gesehen. Grundsätzlich bin ich absoluter Fan von erneuerbaren Energien (und Biochar). Seit 2005 sehe ich es aber so, dass wir erneuerbare Energien immer lokal erzeugen sollten und nicht zentral in Wüstenflächen und dann in weit entfernte Gebiete exportieren. Das Konzept, die offenkundig brache Wüste zu nutzen, war so um 2003 aufgekommen und damals ja unter dem Projektnamen Desertec von einem Industriekonsortium (Siemens und andere) promotet worden. Tlw. gibt es noch immer Promotoren unter dem Desertec-Namen, was ich so bei S4F gesehen habe. Natürlich ist mir eine zentrale Option tausend Mal lieber als die Klimakatastrophe. Ich rede hier nur davon, was optimal wäre, wobei wir für Optimierungen keine Zeit mehr haben, ich weiß. Ich will auch nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber, könnte ich wählen, lieber ist mir immr die dezentrale Variante wie unsere eigene PV-Anlage auf unserem Gebäude hier in Wien. Warum ich gegen die zentrale Option bin, findet sich ausführlich begründet z. B. in Hermann Scheer (2005). Energieautonomie - Eine neue Politik für erneuerbare Energien. Kunstmann. Ggf. habe ich aber auch den Artikel falsch verstanden.

Zuletzt eine Bitte: Grundsätzlich sollte meines Erachtens nicht - ausschließlich - vom Ansatz ausgegangen werden, den aktuellen Energiebedarf zu decken, sondern wie wir anders leben können, damit er massiv schrumpft. Sonst verlieren wir imho in der Argumentation (plakativ, um mich verständlich zu machen, hier eine Botschaft der 'PlanerInnen': "Ach, das haben wir ja ganz vergessen, jetzt haben wir noch, sagen wir, 10% Mehrbedarf, weil KI und Bitcoin ist leider dazugekommen. Macht bitte mal ihr von den Erneuerbaren.) und engen die Perspektive zu sehr für eine andere Form des (Zusammen)lebens ein, in der z. B. auch die Pflanzenkohle Platz finden muss - unter Beteiligung der Bevölkerung wie ja auch bei den Erneuerbaren Energien. Danke für Eure unermüdliche Arbeit, etwas voranzubekommen. Herzliche Grüße, Thomas

Ueli Steiner

30.08.2025 12:26

Zukunft gestalten und Erfüllung finden

Hallo Hans-Peter und Daniel, ich danke euch für den Artikel. Die Zukunft aktiv und mit Mut zu gestalten, ist eine der wichtigsten Aufgaben, welche uns als Individuen und als Gesellschaft zukommt. Selbst wenn es uns nicht auf einen Schritt gelingt, den Energiewandel vollständig zu vollziehen, ist es wichtig, in einem nächsten Schritt einmal einen massgeblichen Teil umzusetzen. Der Artikel zeigt eindrücklich auf, welche unglaublichen Geldmittel damit eingespart werden können, Finanzen welche in die Energie- und Klimawende investiert werden können. Lg Ueli