Nisthilfen für Wildbienen im Weinberg

von Claudio Niggli

Mit dem Sammelbegriff Wildbienen sind mit Ausnahme der domestizierten Honigbienen alle Bienenarten im weiteren Sinne gemeint, die Hummeln miteinbezogen. In der Schweiz kommen ungefähr 580 Wildbienenarten vor, weltweit sind - mit Schwerpunkt in den Tropen - sogar rund 30`000 verschiedene Arten bekannt. Sie gehören zusammen mit Wespen und Ameisen in die grosse Insekten-Gruppe der Hautflügler. Viele solitäre Bienen und auch Wespen haben in der Brutfürsorge spezielle und faszinierende Verhaltensmuster entwickelt. In der Schweiz finden sich sieben Familien von Wildbienen, wie beispielsweise die Seidenbienen, die Sägehornbienen oder die Blattschneiderbienen. Einige spielen als Bestäuber eine unersetzliche Rolle und sind gerade für den Obstbau von grosser Bedeutung.

Rote Mauerbiene und Brutzellen im Längsschnitt

Grundsätzlich können in Bezug auf die Lebensweise drei Bienen-Gruppen grob unterschieden werden. Die grösste und artenreichste Gruppe bilden die solitären Bienen, oder auch Einsiedlerbienen, welche mit Nisthilfen sehr effektiv gefördert werden können. Das Weibchen legt gleich nach der Paarung im Frühling seine Eier in Hohlräume ab, sammelt emsig Nahrung und trägt diese als Proviant für die Larven ein. Die Öffnung wird sodann je nach Art und Angebot mit unterschiedlichen Materialien verschlossen, wie beispielsweise Lehm, Harz, Wachs, Pollen. Im verschlossenen Hohlraum entwickelt sich dann die Larve, welche meist überwintert und erst im Folgejahr schlüpft. Die allermeisten Arten können zwar stechen, durchdringen aber kaum die menschliche Haut und sind im Gegensatz zu manchen staatenbildenden Arten sehr friedfertig.

Die Hummeln bilden wie die Honigbienen Staaten, wo jedem Individuum eine bestimmte Funktion und Aufgabe zukommt. Dieses hierarchische Kastensystem und die ausgeprägte Brutpflege sind bemerkenswert und den meisten wohl auch von anderen Hautflüglern wie Ameisen oder Termiten her bekannt. Bei der Brutpflege wird im Gegensatz zur Brutfürsorge der Nachwuchs direkt gefüttert und ständig gehegt.

Die sogenannten Kuckucksbienen wiederum nutzen fremde Nester für die Aufzucht ihrer eigenen Brut. Es handelt sich also um sogenannte Brutparasiten. Unter den Hummeln ist diese Lebensweise bei zahlreichen Arten verbreitet. Die parasitische Art sieht hierbei der Wirtsart täuschend ähnlich.

Schädlingskontrolle durch zahlreiche Wespenarten

Auch hinter dem Begriff Wespe verbirgt sich viel mehr, als nur die schwarz-gelben, eher aggressiven Deutschen oder Gemeinen Wespen. Viele harmlose Wespenarten leben solitär und werden aufgrund ihrer zurückhaltenden Lebensweise meist übersehen. Von Nisthilfen können unzählige Arten aus verschiedenen Gruppen profitieren: Grabwespen, Schlupfwespen, solitäre Faltenwespen oder Goldwespen. Viele dieser Tiere leisten einen wichtigen Beitrag zur Schädlingskontrolle in Garten und Feld, indem sie z.B. Jagd auf Raupen machen (siehe Ithaka-Artikel: Wenn Pflanzen um Hilfe rufen). Auch Einsiedler-Wespen sind völlig ungefährlich.

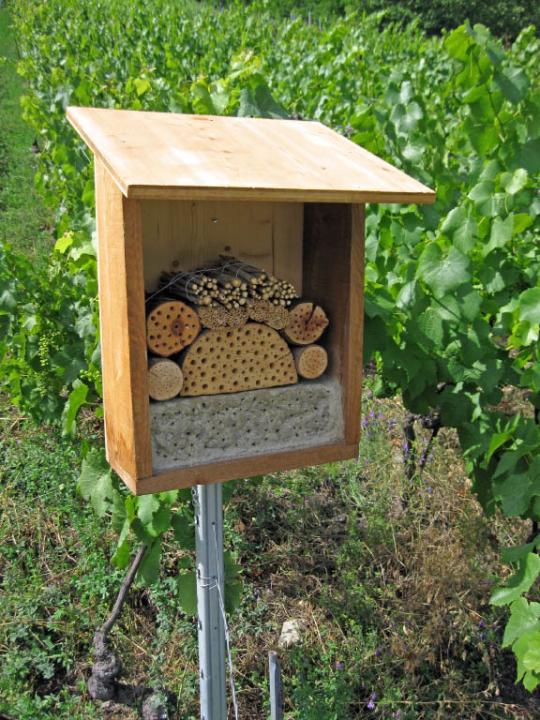

Insektenhotels im Selbstbau

Die solitären Wildbienen und –wespen haben je nach Art oder Gruppe unterschiedliche Ansprüche an ihre Nistplätze. Sowohl das Material und Art der Hohlräume, als auch die Ausrichtung zur Sonne und das Mikroklima sind entscheidend. Mit einer einfachen Nisthilfe aus löchrigen Holzstücken mit vorgebohrten Nistgängen von unterschiedlichen Durchmessern (zwischen 2 und 10 mm) können bereits zahlreiche Arten gefördert werden. Die Löcher sollten bis max. 15 cm in das Holz gebohrt werden, jedoch hinten geschlossen bleiben. Der Bohrer darf nicht zu heiß werden, um keine Brandspuren in den Holzlöchern zu hinterlassen. Allfällige Splitter sollten von den Eingängen entfernt werden. So werden natürliche Käfer- oder Larvenfrassgänge nachgebildet, die als Ersatz meist bereitwillig akzeptiert werden. Laubhölzer werden von den meisten Arten den harzhaltigen Nadelhölzern vorgezogen.

Bereits belegte Nisthilfen: v.l. Lärchenholz, Schilfstängel, Holunderzweige

Trockene Pflanzenstängel können zu attraktiven Bündeln geschnürt werden. Es sollten vorwiegend hohle (z.B. Schilf, Bambus, Taglilie), aber auch solche mit Mark angeboten werden (z.B. Rebzweige, Holunder, Sonnenblume) - einige Arten nisten nur in selbst ausgefressenen Hohlräumen markiger Stengel!

Gewisse Bienen und Wespen nisten natürlicherweise in Steilwänden. Diese lassen sich sehr gut imitieren, indem wir in einen allein stehenden Behälter oder in ein Fach des Nisthauses feuchten Lehm oder lehmige Erde einfüllen und gut andrücken. Solange der Lehm noch weich ist, werden Löcher in verschiedenen Durchmessern eingedrückt. Zahlreiche Arten werden sich im Laufe der Zeit auch ihre eigenen Nistgänge schaffen, indem sie den gehärteten Lehm mit Wasser aus ihrem Kropf aufweichen.

Alle Nistgänge und Stengel sollten schliesslich im Nistkasten horizontal, also waagrecht ausgerichtet zu liegen kommen. Als Standort eignet sich eine geschützte, aber besonnte Lage z.B. an einer südgerichteten Hauswand oder auf dem Balkon. Soll das „Insektenhotel“ ungeschützt im Freien aufgestellt werden, muss darauf geachtet werden, dass die Materialen durch ein Dach vor Regen geschützt sind. Das Holz wird dann am besten mit Leinöl oder einem biologischen Wetterschutzöl behandelt Mit Ausnahme von Lehmkästen sollten Nisthilfen mind. 1 m über dem Boden angebracht werden.

Alle Nistgänge und Stengel sollten schliesslich im Nistkasten horizontal, also waagrecht ausgerichtet zu liegen kommen. Als Standort eignet sich eine geschützte, aber besonnte Lage z.B. an einer südgerichteten Hauswand oder auf dem Balkon. Soll das „Insektenhotel“ ungeschützt im Freien aufgestellt werden, muss darauf geachtet werden, dass die Materialen durch ein Dach vor Regen geschützt sind. Das Holz wird dann am besten mit Leinöl oder einem biologischen Wetterschutzöl behandelt Mit Ausnahme von Lehmkästen sollten Nisthilfen mind. 1 m über dem Boden angebracht werden.

Wer Wildbienen- und Wespen im Garten oder auf dem Balkon zusätzlich fördern möchte, sorgt für ein vielfältiges und reiches Angebot von blütenreichen Wildpflanzen. Besonders beliebt sind zahlreiche Schmetterlingsblütler wie Steinklee und Luzerne, sowie viele Lippenblütler (Salbei, Ziest). Auch Natternkopf, Glockenblumen und Reseda-Arten sind ausserordentlich wichtige Nektar- und Pollenquellen.

Insektenhaus in den Instituts-Rebbergen

Bau einer Nisthilfe in einer Steilböschung

In den Rebbergen des Delinat-Instituts wurden in den vergangenen Wochen bereits fünf Insektenhäuser eingerichtet und eine weitere Nisthilfe direkt in eine steile Böschung eingebaut; erste Angebote werden schon genutzt. Das Blütenangebot in der Begrünung zwischen den Zeilen und auf den Ausgleichsflächen bieten optimale Lebensbedingungen. Die Häuschen werden im Verlaufe des Jahres mit weiterem Holz und toten Pflanzenstängeln aus Begrünung und Ausgleichflächen aufgefüllt werden.

Patenschaft für Bienenhotels

Das Delinat-Institut erarbeitet derzeit ein Konzept, um Bienenhotels in größerer Stückzahl von einer Behindertenwerkstatt im Wallis fertigen zu lassen und bei schweizerischen Winzern und Bauern aufzustellen. Um das Projekt zu finanzieren, werden wir Patenschaften für je ein Insektenhaus anbieten. Es mag nur ein kleiner Schritt zur Förderung der Biodiversität und eines ausgeglichenen Ökosystems in der Landwirtschaft sein, aber für eine Vielzahl von Winzern könnte es ein wichtiger erster Schritt in die richtige Richtung sein. Weitere Informationen folgen.

Antonia Riva

02.08.2009 12:44

Für diese interessanten Naturbeiträge möchte ich mich herzlich bedanken.

Ich werde versuchen auch so ein Bienenhotel zu erstellen und mich darüber zu freuen, wenn es dann besucht wird.

Ferdinand Mütshchele

02.08.2009 13:39

Hallo Insektenhotel-Architekten

Gratulation, eine ganz tolle Idee. Auch unsere kleine, aber feine Bürgerinitiative "Unteres Härtsfeld e. V.", welche sich für die Lebens-qualität und die Umwelt einsetzt, beschäftig sich mit dem Bau von

Insektenhotel. So veranstalten wir auch in diesen Sommerferien für Kinder in unserer Region den Bau von Insektenhotels. Eines davon ist auf unserer vereinseigenen Website zu erstehen.

Freundliche Grüße von der Schwäbischen Alb

Viel Erfolg wünschen wir !!

Bürgerinitiative Unteres Härtsfeld e. V.

Martina Stöckmann

02.08.2009 18:20

Vielen Dank für diesen Artikel,

habe durch ihn die Anleitung für ein Insektenhotel, welches in meinem Garten stehen soll. Spätestens im Sept. möchte ich mit dem Bau und der Platzierung fertig sein.

Liebe Grüße und bitte weiter solche tollen Artikel, Eure Martina Stöckmann

Ernst Sonderegger

03.08.2009 08:27

Grüezi, mit grossem Interesse lese ich die Beiträge und Kommentare in diesem Blog und freue mich über die Initiative von "Delinat" und das Projekt "ithaka".

Zum Thema "Wildbienenhotel" möchte ich auf die Links auf der Website

www.ov-hombrechtikon.ch/wildbienen/wildbienen-infos.php

hinweisen und speziell den Text vom 10. Dez. 2008 zur Lektüre empfehlen.

Mit freundlichen Grüssen - e gueti Ziit

Ernst Sonderegger

Eggenberger Ruth

03.08.2009 18:09

wir haben auf unserer Terasse schon etliche Jahre ein Bienenhotel und das zwischen den Hohlräumen beim Deckentäfer.

Ich freue mich jedes Jahr wieder auf's neue.

Mit freundlichen Grüssen R.Eggenberger

Martina Stöckmann

23.08.2009 11:49

Hallo, es ist einfach toll, das Ihr die Kommentare ins Netz setzt.

Durch den Kommentar von E. Sonderegger bin ich dankenswerter Weise an noch mehr Infomaterial als " Input" für mich gekommen, vielen Dank dafür und macht bitte unbedingt weiter so.

Mit freundlichen Grüssen

Martina Stöckmann

Dr. C. Laudahn

04.06.2010 16:03

Vielen Dank für diese tollen Beschreibungen!

Der Bienenschutz ist auch für uns ein sehr wichtiges Anliegen.

Nützliche Artikel und vielfälltige Erläuterungen wie die Ihren sind leider noch verhältnismäßig selten, daher habe ich Sie auch in meinem letzten Artikel weiterempfolen!

Viele Grüße aus Berlin!

Dr. C. Laudahn

C. Munz

28.03.2011 11:50

Sehr toller Beitrag, und vor allem qualitativ hochwertig!

Ich möchte ohne gewerblichen Hintergedanken darauf hinweisen, dass es mittlerweile im Netz eine riesengroße Auswahl an Insektenhtels gibt. Auf ebay tummeln sich ebenfalls viele Hobbybastler.

Also, wer nicht selbst basteln möchte, oder kann, der kann mittlerweile die "Insektenhotels" sogar im Internet kaufen.

Gruss

C. Munz