Bio-Biokohle oder Nichtbio-Biokohle?

von Hans-Peter Schmidt

Einleitung

Der Begriff der Biokohle als solcher ist etwas unglücklich. Aber wie es mit Begriffen nun einmal ist, sie gewinnen ein Eigenleben und lassen sich - wie Kinder von ihren Eltern - im Nachhinein nicht mehr umändern. Das „Bio“ ist in den Begriff hineingekommen, weil als Ausgangsmaterial für diese Kohle sämtliche existierenden Biomassen verwendet werden können. Dies im Unterschied zur Holzkohle, die eben nur aus dem Ausgangsmaterial Holz hergestellt werden kann. Mit „Bio“ im Sinne der Biologischen Landwirtschaft hat der Begriff ursprünglich also nichts zu tun.

Was die Erfinder des Biokohle-Begriffes allerdings nicht wussten, dass nach europäischen und schweizerischen Bioverordnungen nur diejenigen Produkte als „Bio“ bezeichnet und gehandelt werden dürfen, die auch nach der Bioverordnung als „bio“ zertifiziert wurden. So darf derzeit z.B. keine Biokohle als Biokohle von der Schweiz in die EU exportiert werden, da keine Biozertifizierung vorgelegt werden kann.

Um den Begriff der Biokohle beizubehalten, ist es daher zwingend notwendig, die Biokohle nach der Bioverordnung zertifizieren zu lassen. Alle nicht zertifizierte Biokohle dürfte dann nicht mehr als solche bezeichnet und gehandelt werden, womit auch verhindert wird, dass eines Tages Bio-Biokohle und Nichtbio-Biokohle auf den Markt kommen. Für nicht biologisch zertifizierte Biokohle sollte der Überbegriff Pyrokohle verwendet werden.

Als Pyrokohle wird all jene Kohle bezeichnet, die mittels Pyrolyse aus Biomasse hergestellt wurde. Als Biomasse–Pyrolyse gilt hierbei die thermochemische Zersetzung organischer Stoffe unter Sauerstoffabschluss und bei Temperaturen von 350 bis 900 °C. Torrefaktion, Hydrothermale Karbonisierung, Verkoksung und Verbrennung sind weitere Verkohlungsprozesse, deren Endprodukte jedoch nicht als Pyrokohle bezeichnet werden können.

Biokohlen sind demnach spezielle Pyrokohlen, die durch zusätzliche ökologisch nachhaltige Herstellungs-, Qualitäts- und Einsatzbedingungen charakterisiert und zertifiziert sind.

Die Notwendigkeit, Biokohle einem ökologischen Zertifizierungsprozess zu unterziehen, bietet zugleich die Chance, von Beginn an harte Nachhaltigkeitskriterien für den Einsatz von Biokohle in landwirtschaftlichen Böden zu verankern und somit die Risiken, die mit einem unbedachten Einsatz von Pyrokohle verbunden wären, zu minimieren. Es ist unser Ziel, dass auch in der konventionellen Landwirtschaft künftig nur zertifizierte Biokohle als Bodenhilfsstoff eingesetzt werden darf. Das Bio-Zertifikat könnte zugleich als Grundlage für die Erzeugung von Klimazertifikaten dienen.

Die folgenden Richtlinien für die Herstellung und den Einsatz von Biokohle sind Teil eines kommentierten Arbeitspapiers. Die Kommentare sind in blau und kursiv gesetzt:

Richtlinien für Herstellung und Einsatz von Biokohle

Biokohle ist pyrolytisch hergestellte Kohle für den Einsatz in der Landwirtschaft. Folgende Kriterien bezüglich der eingesetzten Biomasse (A), der Pyrolysetechnik (B), den Eigenschaften der Biokohle (C) und der Ausbringung der Biokohle (D) müssen erfüllt werden.

A. Eingesetzte Biomasse

1. Reine Organische Reststoffe ohne relevant toxische Belastungen durch Schwermetalle, Farbreste, Lösungsmittel etc. Saubere Trennung von nichtorganischen Abfällen wie Elektronikschrott, Plaste, Gummi etc. [In einem Anhang sollte eine Positivliste mit verwendbaren Biomassen geführt werden: Grünschnitt, Borke, Sägespäne, Gärreste, organische Hausabfälle, Fäkalien, Mist, Lebensmittelreste, Schlachtabfälle …]

2. Land- und forstwirtschaftliche Reststoffe wie Getreidespelz, Fruchtschalen, Fruchtkerne, Trester, Borke etc. (Positivliste)

3. Landwirtschaftliche Produkte aus dem Anbau von Energiepflanzen, die ohne Pestizide, Herbizide, Mineraldünger und genetisch modifiziertes Saatgut erzeugt sind und maximal 15% der landwirtschaftlichen Nutzfläche einer Region entsprechen. [Ackerforstwirtschaft, Energiepflanzen – die Begrenzung auf 15% soll die Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion einschränken, die Höhe des Prozentsatzes wäre zu diskutieren]

4. Biokohle darf nur dann aus Forstholz gewonnen werden, wenn eine nachhaltige Bewirtschaftung des entsprechenden Waldes gewährleistet ist. Insbesondere die Abholzung von Regenwald, wie es derzeit zur Produktion von Holzkohle weitflächig der Fall ist, muss verhindert werden.

B. Pyrolysetechnik

1. Die Biomassepyrolyse muss in einem energieautonomen Prozess ablaufen. Die zum Betrieb der Anlage eingesetzte Energie (Strom für Antriebe, Lüftung und BMSR) darf maximal 3% des Heizwertes der im gleichen Zeitraum pyrolysierten Biomasse betragen. [Die Höhe des Prozentsatzes wäre zu diskutieren. Wichtig ist eine solche Begrenzung, um zu verhindern, dass fossile Brennstoff zur Reaktorbeheizung eingesetzt werden und die heißen Abgase (wie in den traditionellen Meilern) ungenutzt in die Atmosphäre entweichen]

2. Die bei der Pyrolyse entstehenden Synthesegase müssen abgefangen werden und dürfen nicht in die Atmosphäre entweichen

3. Bei Verbrennung der Synthesegase müssen die in der EU geltenden Emissionsgrenzwerte für Holzfeuerungsanlagen eingehalten werden [Solang es keine gesonderten EU-Regelungen für Emissionsgrenzwerte von Pyrolyseanlagen gibt.] [Anhang: Abgasgrenzwerte für NOx etc]

4. Die nachhaltige Nutzung der bei der Verbrennung der Synthesegase entstehenden Abwärme muss gewährleistet sein. Der Energieverlust durch Abwärme darf maximal 10% des Heizwertes der pyrolysierten Biomasse betragen.

Zur Zertifizierung der Biokohle müsste für die Erfüllung der Punkte B jeweils die Produktionsanlage abgenommen und zertifizierte werden.

C. Eigenschaften der Biokohle

1. C-Gehalt > 25% [Der C-Gehalt von Biokohlen schwankt je nach verwendeter Biomasse und Prozesstemperatur zwischen 25 und 95 %. (Z.B.: Hühnermist: 26%, Buchenholz: 86%). Es kann bisher noch nicht entschieden werden, inwiefern ein höherer C-Gehalt eine höhere Qualität der Biokohle als Bodenhilfsstoff impliziert. Für die Biozertifizierung ist der C-Gehalt relativ unerheblich, sofern sichergestellt ist, dass es sich bei den Nicht-C-Bestandteilen nicht um nachfolgende Verunreinigungen handelt. Die Angabe des C-Gehaltes ist insbesondere für die Erzeugung von CO2-Zertifikaten relevant.]

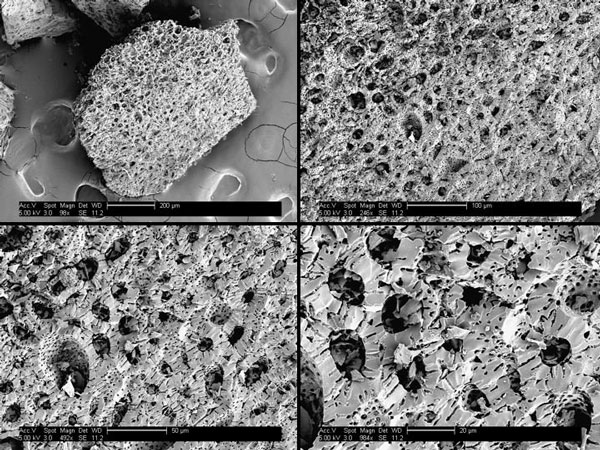

2. Rohdichte [die Rohdichte kann je nach Biomasse und Höchsttemperatur der Pyrolyse zwischen 100 und 1000 g/l schwanken und stellt folglich kein Ausschlusskriterium dar. Die Rohdichte lässt sich leicht ermitteln und ist ein Indikator des Porenvolumens und sollte daher zur Charakterisierung der Biokohle mit angegeben werden].

3. Spezifische Oberfläche und Porenvolumen [sind zwei zentrale Werte zur Charakterisierung von Biokohlen. Beide Werte hängen sowohl von der pyrolysierten Biomasse als auch von dem verwendeten Pyrolyseverfahren (v.a. Höchsttemperatur, Verweildauer, Partikelgrösse) ab. Die Erhebung beider Werte ist methodisch noch nicht standardisiert. Die Werte schwanken je nach verwendeter Methode relativ stark. Es lassen sich keine Ausschlusskriterien auf Basis dieser beiden Werte angeben.]

4. Nährstoffgehalte laut Düngemittelverordnung: [Die Schwankungen der Nährstoffgehalte verschiedener Biokohlen sind sehr hoch (zwischen 170 g/ kg und 905 g/kg). Laut Bodenverordnung müssen die Nährstoffgehalte auf jeden Fall ermittelt werden. Aufgrund der ermittelten Nährstoffgehalte ergeben sich die maximal zulässigen Mengen für die Bodeneinarbeitung. Entscheidend wären allerdings nicht die absoluten Nährstoffgehalte, sondern die jeweilige Nährstoffverfügbarkeit, welche aber schwierig zu ermitteln ist (z.B. Nährstoffverfügbarkeit von Phosphor liegt bei 13%, die von Stickstoff liegt teilweise unter 1%). Nach der Bodenverordnung werden aber generell nur die absoluten Werte in Betracht gezogen (trotz langjähriger Diskussion werden auch in der Kompostverordnung nur die absoluten Werte akzeptiert). Die Grenzwerte der Bodenverordnung liegen daher weit unter den für Biokohle relevanten Nährstoffverfügbarkeitswerten und sind daher als Ausschlusskriterium hinreichend.]

5. H/C-Verhältnis < 0.6 und > 0.1 [Das H/C Verhältnis ist ein guter Indikator für die aromatische Struktur und Qualität der Biokohle. Sie schwankt je nach Biomasse und Verfahren. Werte außerhalb dieses Bereiches lassen auf minderwertige Kohlen und mangelhafte Pyrolyse-Verfahren schließen.]

6. Schwermetallgehalt nach gängigen Richtlinien der Bio-Kompostverordnung [Wie im Falle der Kompostierung bleibt auch bei der Pyrolyse fast die gesamte Menge an Schwermetallen der ursprünglich((en)) verwendeten Biomasse im Endsubstrat erhalten, wobei es zu einer Aufkonzentration kommt. Anders als im Fall des Komposts werden die Schwermetalle sehr effizient von der Biokohle fixiert und langfristig blockiert. Wie dauerhaft diese Blockierung ist, kann bisher nicht sicher angegeben werden. Da Biokohle anders als Kompost nur einmalig (bzw. mehrfach bis zu einer maximalen Endkonzentration) in den Boden eingebracht wird, lässt sich eine toxische Akkumulierung der Schwermetalle ausschließen. Trotzdem wird es politisch kaum möglich sein, für Biokohle höhere Schwermetallgehalte als für Komposte durchzusetzen. Jedenfalls würde es einen sehr langwierigen Gang durch die Behörden nach sich ziehen. Es gibt allerdings ohnehin wenig Grund, nicht die von der Biokompostverordnung vorgeschriebenen Grenzwerte für Schwermetalle einzuhalten. Für stärker belastete Pyrokohle gibt es hinreichend andere Einsatzmöglichkeiten.]

7. pH-Wert – [die pH-Werte schwanken zwischen 6 und 10, stellen für die Zertifizierung kein Ausschlusskriterium dar. Sie müssen aber zwingend angegeben werden, da eine Verschiebung des Boden-pH-Wertes großen Einfluss auf die Bodenkultur hat]

8. PAK-Gehalte < 16 mg/kg TM / PCB-Gehalt <0,2 mg/kg TM [Dieser Wert entspricht der Kompostverordnung. Allerdings bindet die Biokohle sehr effizient PAK, wo sie relativ rasch von Bakterien abgebaut werden. Das PAK-Risiko ist daher relativ gering. Trotzdem werden sich vorläufig keine höheren PAK- und PCB-Werte als für Kompost durchsetzen lassen.]

9. Furane < 0,5 ng/kg (I-TEQ OMS);

Für die Punkte 8 und 9 müsste die jeweilige Anlage regelmäßig kontrolliert werden, da auf Grund der hohen Analysekosten nicht jede Charge überprüft werden kann. Die Punkte 1 – 7 müssten jeweils für identische Chargen einmal überprüft werden.

D. Ausbringung der Biokohle

1. Bodeneintrag nur in Verbindung mit organischem Kohlenstoff (Kompost, humusreiche Erde, Fermenten (Bokashi), Melasse etc).

2. Einbringung nur in dauerbewachsene bzw. dauerbegrünte Böden, da sonst durch Erosion die Biokohle abgebaut und zum Teil als Aerosol in die Luft gelangt.

3. Minimale Bodenbearbeitung, da es sonst zu Humus- und Biokohleverlust kommt, womit die angestrebte Kohlenstoffsenke nicht erreicht wird.

4. Falls der Bodeneintrag nicht in Verbindung mit staubverhindernden Bindestoffen wie feuchtem Kompost, Erde, Bokashi usw. stattfindet, muss für eine Granulatgröße > 5 mm gesorgt werden. [Verhinderung von Aerosolbildung, da Aerosole eine 500-800 fache CO2-Treibhausgasäquivalenz aufweisen]

5. Transport zur landwirtschaftlichen Fläche: max. 100 km [hierfür sollte es in der Anfangszeit die Möglichkeit für Ausnahmebewilligungen geben]

Punkt D wird durch die Landwirte kontrolliert, die Punkte A – C beim Hersteller.

Jochen Binikowski

04.09.2010 19:22

Das ist eine geniale Idee: Mindestens 100.000 neue Beamtenplanstellen, um das alles zu kontrollieren, und die lästige Agrar-Konkurrenz aus der Dritten Welt wird auf diese Weise auch noch vom westlichen Markt ausgesperrt.

Dieser Regelungswahn ist völlig kontraproduktiv. Wollen wir nun Holzkohle im Boden versenken oder neue EU- und UNO-Monsterbehörden gründen? Mal ein Beispiel: Hier auf den Philippinen verwenden immer mehr Farmer die holzkohlehaltige Asche aus den mit Reishülsen beheizten Öfen der örtlichen Bäckereien und Trockenanlagen. Ganz ohne CO2 Zertifikate. Der Einbau einer Gas-Rückgewinnung oder Nachverbrennungsanlage ist extrem teuer und würde die sofortige Pleite des Betriebes bedeuten.

Dann gäbe es kein Brot mehr zu essen, die Reishülsen würden auf Halden geschüttet und verrotten oder werden planlos abgefackelt. Gleichzeitig steigt der Verbrauch von Kunstdünger und Pestiziden an. Aber was sind derartige Lapalien schon im Vergleich zu dem Glücksgefühlen westlicher Bürokratiemonster-Produzenten und Volkserzieher?

Ein weiterer Punkt: Wer soll die ganzen Kontrollen und Zertifizierungen bezahlen? Was kostet eine Tonne bürokratisch korrekt hergestellter Holzkohle bis sie im Acker eingearbeitet ist in Vollkostenrechnung? 500 Euro? 2.000 EURO? Wieviel Jahrzehnte bzw. Jahrhunderte dauert es bis zur Amortisation? Gibt es bereits konkrete Kalkulationen dazu?

Beste Grüße aus dem vom Regulierungswahn bislang verschonten Tropenparadies, Jochen

hps

05.09.2010 10:40

Lieber Jochen, wir wissen beide und Du noch besser als ich, dass wir in einer völlig verqueren Welt leben. Biokohle wird seit über 2000 Jahren an vielen Orten der Welt (nicht nur am Amazonas !) als Bodenverbesserer verwendet, und zwar nicht, um CO2-Zertifikate zu erheben, sondern weil es die Böden fruchtbarer macht. Trotzdem ist es in Europa derzeit nicht genehmigt, Biokohle in landwirtschaftliche Böden einzubringen, es sei denn, es wird eine Versuchsbewilligung beantragt. Der Grund dafür ist allerdings nicht antiökologische Sabotage oder die böse Agrochemie, sondern die Vorsicht, Böden und Umwelt nicht fahrlässig zu gefährden. Wir haben in Europa und auch sonst auf der Welt genügend Lehrgeld mit hochtoxischen Düngemitteln und Pestiziden bezahlt, um der Agrochemie und den Landwirten einfach freie Hand zu lassen. Aus diesem Grund muß jedes Dünge- und Pflanzenschutzmittel ein Genehmigungsverfahren einschließlich ökotoxikologischen Untersuchungen durchlaufen. Biologische Mittel sind davon nicht ausgeschlossen, auch wenn die Risiken viel geringer sind. Dass dies einen ungeheuren bürokratischen Aufwand und Kosten bedeutet, ist klar und die Schattenseite des Verbraucher- und Naturschutzes. Pervers an dem derzeitigen System ist vor allem, dass die hohen Kosten für ein solches Genehmigungsverfahren sich nur dann rentieren, wenn die Gewinnmargen des neuen Produktes hoch genug sind. Bei billigen, naturnahen Mitteln wie z.B. Brennesselextrakte oder Natriumkarbonat würden die Hersteller so wenig Gewinn einfahren, dass sie niemals für die Kosten des Genehmigungsverfahrens aufkommen könnten. Das ist der Grund, weshalb es nur teure Pflanzenschutzmittel gibt und billige, natürliche Pflanzenschutzmittel nicht erlaubt sind.

Was die Biokohle betrifft, so geht es um eine Zulassung als Bodenhilfsstoff. Wenn wir das Genehmigungsverfahren nicht durchlaufen, wird Biokohle in Europa weiter verboten bleiben. Wir haben da keine Wahl. Kompost unterliegt übrigens die gleichen Regeln und darf nur bei vorliegender Nährstoffbillanz und ökotoxikologischer Kontrolle in Böden eingearbeitet werden. Das wir für die Biokohle zudem eine Biokontrolle vorschlagen, hat vor allem den Grund, dass von Beginn an Nachhaltigkeitskriterien eingebunden und Mißbrauch vorgebeugt wird. Die Zertifizierungskosten werden, da es sich ja jeweils um große Chargen handelt, kaum über 5 Eur pro Tonne liegen.

Die Biokontrolle verhindert ja niemandem in Indonesien, Afrika, China oder sonstwo, die lokal erzeugte Holzkohle und Asche als Bodenverbesserer einzusetzen, es ist dann einfach nur nicht biozertifiziert. Die Biokohle-Richtlinien sind für die besonderen Bedingungen der europäischen Landwirtschaft aufgestellt, und haben keinen Anspruch sich neokolonial über die ganze Welt zu stülpen.

Hier übrigens ein Link zu dem großartigen Projekt von Jochen Binikowski auf den Philippinen: http://philippinen-projekte.de/

Jochen Binikowski

05.09.2010 16:11

Hallo Hans-Peter, vieleicht kommt es auch ganz anders. Wenn das von uns und einigen anderern Farmern hier im Ort getestete Biochar-Verfahren bei Weizen, Raps oder Mais in Europa auch funktionieren sollte, werden die Bauern das vermutlich einfach machen, ob mit oder ohne Zulassung.

Im Prinzip läuft das so: Man benötigt pro Hektar eine Mischung aus ca. 250 KG Holzkohlegranulat und ca. 500 KG Holzasche. Das wird mit der ersten Düngung zusammen mit dem Kunstdünger aufs Feld gestreut oder in die Gülle gemischt. Danach die Folgedüngungen wie gehabt mit Kunstdünger. Beim Reis hat das zu Ertragssteigerungen von 30 - 90% geführt. Die Holzkohle-Asche Mischung wirkt also wie eine Art Booster für den Kunstdünger.

Da die benötigten Mengen relativ gering sind kann sich fast jeder Farmer das Zeugs im Winter im Kaminofen selber herstellen. Wie wollen die Behörden das kontrollieren?

Ein weiterer Aspekt sind die Millionen Kleingärtner. Für die gelten meines Wissens die meisten Dünger-Bestimmungen nicht. Wenn die Privatleute plötzlich drastische Ertragssteigerungen haben wird sich das rumsprechen. Spätestens dann werden die Bauern-Lobbyisten entsprechenden Druck auf die Regierung ausüben, damit dieses Verfahren unbürokratisch angewendet werden kann.

Es gelangen zwar mit der Asche und Holzkohle Spurenelemente in den Boden, aber angesichts der geringen Mengen dürfte sich das kaum in Bodenanalysen nachweisen lassen. Getreu dem Motto: Die Dosis macht das Gift...

Fred Tschuy

06.09.2010 20:40

voyez svp la version francaise plus bas

Zur Einführung eines Labels muss in der Schweiz der Begriff Biokohle in allen drei Nationalsprachen präzisiert werden und die englische Definition des Begriffs Biochar einbinden. Dieser Begriff wurde von der „ International Biochar Initiative“ hinlänglich definiert und die Schaffung eines Schweizer Labels sollte deshalb in Übereinstimmung mit eben jener Definition erfolgen.

Der Begriff „Terra Preta“ könnte ausserdem, obwohl er aus der Öffentlichkeit stammt, sowohl kommerziell (z.B. als Markenname), wie auch um eine rechtlich restriktive Bestimmung der Biokohle zu umgehen, verwendet werden. Es besteht das Risiko, dass für die kommende Einführung von „Pyrokohle“ die Etikette „Terra Preta“ verwendet wird und auch in der kommerziellen Gartenerde verbreitet wird. Eventuell sollte man den Begriff „Terra Preta“ in die Kriterien eines Biokohle Labels miteinbeziehen.

Zwischen den Artikeln A1 und A3 besteht ein potentieller Widerspruch in Bezug auf die Kriterien für Pestizide und Herbizide etc. Die organischen Abfälle der Städte und privater Gärten können möglicherweise nicht tolerierbare Konzentrationen von Pestiziden und weiteren Schadstoffen aufweisen. Der Punkt A3 ist diesbezüglich sehr restriktiv, macht jedoch klar, dass sich die hier erwähnten Kriterien nur auf die Produktion von Biomasse und Energiepflanzen beziehen.

A3 Die Eingrenzung der Region sollte spezifiziert werden, um deren Umsetzung zu ermöglichen. Hilfreich für die Umsetzung wäre eine bestimme Distanz.

D2 Die Limitierung der Biokohlenanwendung auf Flächen mit einer Dauerbegrünung schliesst die offenen Ackerflächen davon aus. Genau diese Flächen aber, nehmen gewohnheitsmässig in der Landwirtschaft eine wichtige wirtschaftliche Rolle ein. Diese Formulierung schliesst deshalb einen Teil der konventionellen Landwirte von einem Biokohlelabel aus. Dasselbe im Gartenbereich, (im Treibhaus, draussen, in Privatgärten...) wo ebenfalls Biokohle verwendet werden könnte, aber das Kriterium der Dauerbegrünung ebenfalls nicht immer zutreffen wird.

Dieser Wirtschaftszweig ist jedoch sehr wichtig und könnte in der Schweiz den Antrieb der Entwicklung für die gesamte Biokohlebranche darstellen. Der Gartenbereich muss vom Gebrauch von Labelprodukten profitieren dürfen, auch wenn damit einige Einschränkungen zur Imagesteigerung fallengelassen werden müssten. Dahingegen erscheint es viel schwerer, die Gärtnereiflächen in die Berechnung einer eventuellen Zulassung für Karbon Emissionsreduktions Zertifikate einzubeziehen. Die Messbedingungen im Gelände sind sehr verschieden und ausserdem schlecht verifizierbar.

Commentaires au projet de certification du « Biokohle »

Pour la Suisse la labellisation doit préciser le terme « Biokohle » dans les trois langues nationales et inclure le terme anglais « Biochar ». Sur ce dernier terme « l’International Biochar Initiative » a déjà donnée sa propre définition et la labellisation suisse devrait être en accord avec celle-ci.

Par ailleurs, les mots Terra preta, bien qu’étant du domaine public, pourraient être commercialement utilisés (comme une sorte de marque) afin de contourner une législation restrictive autour du Biokohle. Il y a risque que des importations lointaines de « Pyrokohle » reçoivent l’étiquette « Terra preta » et passent ainsi dans le commerce horticole. Il y a lieu peut être d’associer les mots Terra preta avec les critères de labellisation Biokohle.

Entre l’article A1 et A3 il y a potentiellement une contradiction entre les critères concernant les restes de pesticides et herbicides etc. Dans les déchets organiques des villes et jardins privés il y a potentiellement des restes indésirables de pesticides et produits analogues. Le point A3 est lui très restrictif à ce propos bien que cela ne concerne que de la biomasse produite en tant que plantes énergétiques.

A3 Les limites de la région doit être plus spécifiquement désignée afin de valoir comme critère utilisable. Peut être qu’une distance (à vol d’oiseau) particulière serait davantage applicable.

D2. Cette limitation d’application de charbon de plantes aux zones enherbées ou couvertes « en permanence » exclut les des terres ouvertes en agriculture. Ces dernières sont habituellement les plus intéressantes sur le plan économique pour l’agriculture. Cette formulation pourrait exclure d’entrée une partie de l’agriculture conventionnelle de cette labellisation. De même, l’horticulture (sous verre et à l’extérieur : les jardins privés…) pourraient également utiliser du charbon de plantes mais ne répondent pas spécifiquement au critère du sol en couverture végétale continue. Cette branche économique est très importante et pourrait être le moteur du développement initial du biochar dans le pays. Elle doit pouvoir profiter de l’usage du produit labellisé quitte à apporter quelques restrictions comme un « bénéfice d’image ». Il paraît plus difficile d’inclure ces surfaces horticoles dans les calculs pour l’octroi éventuel de « Certificats de carbone ». Les conditions de mesures sur le terrain seraient trop disparates et peu vérifiables.

Hans Söhl

12.09.2010 06:23

Hallo!

Eine Frage in die Runde: Es gibt eine Düngemittelverordnung (Bayern), in der steht, daß die Verwendung von Holzkohle aus unbehandeltem Holz zur Bodenverbesserung verwendet werden darf. Siehe unten.

Gibt es einen Wiederspruch zwischen dem angestrebten Zulassungsverfahren und der Düngemittelverordnung?

Übrigens ist das mit der Ausbringung von Biokohle und Einarbeitung in den Boden nicht so ganz einfach da bei einer falschen Vorgehensweise eine negative Wirkung auf das Wachstum nicht ausgeschlossen werden kann. Bei meinen eingenen Versuchen hat sich aber, das mit Holzkohle angereichert Substrat, als sehr effektiv erwiesen.

Merkblatt über zugelassene Ausgangsstoffe nach der Düngemittel-Verordnung (DüMV vom 19. 12. 2008)

DüMV, Anlage 2, Tabelle 7 Hauptbestandteile Vorbemerkungen und Hinweise

7.1.10 Kohlen Braunkohle, auch Leonardit, Xylith, nicht als Rückstand aus vorherigen Produktions- oder Verarbeitungsprozessen Holzkohle aus chemisch unbehandeltem Holz Verwendung:

– als Ausgangsstoff für Kultursubstrate,

– als Trägersubstanz in Verbindung mit der Zugabe von Nährstoffen über zugelassene Düngemittel,

– Xylith, Leonardit auch als Bodenhilfsstoff.

2. Feste Stoffe dürfen nur zerkleinert und streufähig aufbereitet in den Verkehr gebracht werden. (Sieb-durchgang: 90 % bei 20 mm, ausgenommen Bodenhilfsstoffe unter ausschließlicher Verwendung von Rinde und unter Angabe des Anwendungszwecks

Nach meiner Meinung macht eine Substratanwendung mit Biokohle einen Einsatz von "Kunstdünger" langfristig überflüssing. Aus diesem Grund wird die Herstellung und Anwendung wohl in Europa bürokratisiert werden.

Mit freundlichen Grüßen

Hans Söhl

Jochen Binikowski

12.09.2010 16:24

Hallo Herr Söhl,

das mit der Düngemittelverordnung ist schon merkwürdig. Ich denke, Herr Schmidt wird uns aufklären. Da die Holzkohle alleine nichts bringt, habe ich mal in der Düngemittelverordnung nach Asche pflanzlicher Herkunft und Hühnerdung gesucht. Beides ist ebenfalls erlaubt.

Die Frage ist nur, wie lange noch? Auch wenn man wahrscheinlich den Kunstdünger nicht ganz ersetzen kann, eine erhebliche Reduzierung ist aber allemal möglich.

Das werden die Ölscheichs und Ölmultis sicher nicht lustig finden, denn Stickstoffdünger ist sozusagen ein Abfallprodukt in den Raffinerien. Dort wird das überschüssige Gas verwendet, das sonst einfach abgefackelt wurde.

Die Gier der Ölheinis ist grenzenlos. Die hatten 2008 keinerlei Bedenken, im Zuge der Ölpreiserhöhung auch gleich den Preis für Stickstoffdünger zu verdoppeln, vor allem in der Dritten Welt. Dadurch sind den Kleinbauern die Mehreinnahmen durch höhere Getreide-Ankaufspreise sofort wieder aus der Tasche gezogen worden.

Die einen nennen so etwas freie Marktwirtschaft, ich halte diese Machenschaften eher für die Bildung einer kriminellen Vereinigung und asoziales Kriegsgewinnlertum.

Beste Grüße aus dem Tropenbüro, Jochen

hps

13.09.2010 08:26

Die Düngemittelverordnungen ändern sich trotz EU von Land zu Land und manchmal von Bundesland zu Bundesland. Teilweise darf sogar noch Klärschlamm auf die Felder ausgebracht werden. Teilweise ist Asche bereits verboten, teilweise gibt es nur Grenzwerte für Schwermetallgehalte und PAK. Holzkohle und sogar Braunkohle sind teilweise als Trägermittel erlaubt, doch wird die Holzkohle dann auf bestimmte Holzwerte festgelegt. Und je mehr geregelt wird, desto schwieriger wird es, durchzusehen und neue Stoffe ins bürokratische Labyrinth zu schleusen. Umso wichtiger ist es, für Biokohle eine einheitliche Regelung aufzustellen, anstatt 500 verschiedene Biokohleklassen je nach Biomasse, Temperatur, Verfahren usw. unterscheiden zu müssen.

hps

18.09.2010 21:43

Hühnermist ist erlaubt. Asche hingegen ist in der Schweiz verboten, in Österreich unter bestimmten Bedingungen erlaubt und in Deutschland noch zugelassen. Das Problem der Asche sind Schwermetalle und vor allem PAK, die bei schlechter Verbrennung in hohen Mengen entstehen und starke Pflanzengifte sind.

hps

18.09.2010 21:56

Es wird alles noch viel schlimmer kommen, als von uns Naiven vorhersehbar war: Biokohle als Bodenhilfsstoff oder Dünger wird nur als "Bio"-Biokohle zugelassen werden können, da es in die Nahrungsmittelerzeuger-Verordnung fällt. Biokohle für die Metallurgie oder als Filterstoff oder als Brennstoff darf allerdings weiterhin ebenfalls Biokohle heißen, da es sich wie beim Biodiesel nicht um ein Nahrungsmittel oder Nahrungsmittelerzeugerstoff handelt und somit die Bio-Verordnung nicht anwendbar ist. Nichtbio-Biokohle dürfte nur dann nicht als Biokohle bezeichnet werden, wenn sie für den landwirtschaftlichen Einsatz bestimmt ist.

Aber denkt nur nicht, dass ihr auf den Philippinen davor in Sicherheit seid, nach der Ukraine, der Türkei und dem Iran werden auch die Philippinen bald in die EU aufgenommen und unter den Mantel der Rechtssicherheit geholt. Dann wird endlich auch bei Euch das Rentenalter jedes Jahr um zwei Jahre angehoben und an die Laufzeiten der Atommeiler gekoppelt.

Jochen Binikowski

20.09.2010 16:53

Dieser Regulierungswahn ist auch extrem teuer, den muß man sich leisten können. Es sieht so aus, als ob die Schwellenländer das alles pragmatischer angehen. Nirgends steht in Stein gemeißelt, dass die alle Fehler der Industrieländer nachmachen müssen.

Hinzu kommt dass sich diese bürokratischen Kontrollen in Entwicklungsländern überhaupt nicht durchsetzen lassen. Womit will man denn einen mittellosen Kleinbauern bei Zuwiderhandlung bestrafen? Dann sind auf dem Lande noch alle miteinander verwandt und verschwägert, fast alle maßgeblichen Leute wie Bürgermeister, Agrarbeamte, Polizisten, Anwälte usw. haben nebenbei landwirtschaftliche Betriebe. Da werden 99% aller Probleme auf dem kleinen Dienstweg geregelt, notfalls mit Machete oder Wumme.

Clas Lehmann

26.09.2010 11:14

Moin, moin!

Die Regelungswut ist schon abscheulich. In dem Zusammenhang kam mir aber die Frage, ob denn, wenn Pyrolysekohle als landwirtschaftliches Produkt gesehen wird, nicht Faulgas ähnlich zu bewerten und daher der Begriff Biogas auf Faulgas zu beschränken sei, das in seinen Ausgangsstoffen und im Verbleib der Produktionsrückstände auch der EU-Bionorm genügt? Dann wäre also das gemeinhin so genannte Biogas in der Regel schlicht als Faulgas zu bezeichnen.

Hintergrund ist, dass ich die Faulgasproduktion im gegenwärtigen und in kurzer Frist noch kommenden Umfang ökologisch, agrarstrukturell, ökonomisch sowie aus Sicht des Naturschutzes und der Biodiversität, kurz: In Bausch und Bogen kontraproduktiv finde und den Ausdruck Biogas euphemistisch.

Das Gas ist nun kein Nahrungsmittel, dient auch nicht deren Produktion. Das aber trifft auf Stroh auch zu, und dennoch gibt es Biostroh als Nebenprodukt des entsprechenden Getreidanbaues. Manche machen Matratzen oder Biokohle daraus.

Die ausgefaulten Gärreste aber werden schon als Dünger eingesetzt, damit der Kohle als Bodenhilfstoff vergleichbar und sind jedenfalls sicher nicht Bio, in weitaus den meisten Fällen.

Es müsste ja eigentlich das Verfahren und alle seine Produkte anerkannt sein, damit das Produkt diese Bezeichnung führen darf. Der Schutz soll schließlich vor Irreführung schützen.

Diese Frage liegt sicher etwas neben Eurem Anliegen, hier den obigen Artikel zu diskutieren. Im Rahmen des größeren Anliegens, Nachhaltigkeit, Anbau und den Schutz der Natur zusammenzuführen, bewegt sie sich aber durchaus.

Gruß

Clas Lehmann

Friedrich Georg

27.09.2010 16:38

Hat jemand Erfahrung (z.B. aus Indonesien, Philippinen, Hawaii) mit Lava-Asche als Pflanzendünger? Im Gartenbau wird es körnig als Bodenbefestiger angeboten. Am Vulkan Stromboli (vor Sizilien) gedeiht ja heute noch wilder Wein wegen der fruchtbaren Vulkanerde.

Jochen Binikowski

28.09.2010 18:28

An der Sache mit der Lava-Asche scheint etwas dran zu sein. Nach dem Ausbruch des Pinatubos 1991 ging eine mehrere Millimeter starke Staubschicht fast überall auf den Philippinen nieder. Das soll dann zu Rekordernten geführt haben.

Ich betreibe mein Farmprojekt hier auf den Philippinen in der Nähe zweier erloschener Vulkane, 20 bzw. 40 KM entfernt. Ich kann bestätigen das die Böden hier extrem fruchtbar sind.

Sylvain

03.06.2011 08:59

Guten Tag,

Bei unserem Stammtisch hier auf den Bauckhof in Stütensen kam die Frage auf, ob bei der Herstellung von Biokohle mit low-tech verfahren, Dioxin in der Biokohle entsteht. Nach meinen Recherchen enteht es in den Abgasen und zwar unter einer bestimmten Abgastemperatur. Die Frage ist von grosser Wichtigkeit für das Genehmigungsverfahren. Ich bin sehr dankbar auf fundierte Antworten und auf Vermerke auf Studien und Untersuchungen diesbezüglich.

Gruß,

Sylvain

hps

04.06.2011 06:23

Dioxine entstehen grundsätzlich bei allen Verbrennungen von Biomasse, wobei ab Temperaturen von 800 Grad die Dioxine wieder zerstört werden. Die Menge der entstehenden Dioxine hängt von den Prozessbedingungen und den Ausgangsmaterialien ab. So ist insbesondere der Chlorgehalt in der pyrolysierten Biomasse entscheidend.

Soweit Sie für unbehandelte Biomassen und ein sauberes, rußfreies Abbrennen der Synthesegase sorgen, können auch mit Low-Tech-Anlagen die Dioxinegrenzwerte ohne Weiteres eingehalten werden. Sicherheit können Sie freilich nur durch Kohle- und Abgasanalysen gewinnen.

Die uns vorliegenden Dioxinewerte kontrollierter High-Tech Anlagen zur Herstellung von Biokohle liegen übrigens unter denen von geröstetem Kaffee. Die höchsten Dioxinwerte entstehen übrigens im heimischen Holzoffen (ca. 140 ng 2,3,7,8 TCDD m3) im Vergleich zum Dieselmotor mit 20 2,3,7,8 TCDD ng/m3.

Kritischer als die Dioxine sind bei Low-Tech-Anlagen die entstehenden PAK zu betrachten. Diese sollten vor einem Zulassungsverfahren unbedingt anlysiert werden.

Jochen Binikowski

04.06.2011 07:50

Ich fürchte dass bei dieser Sache am Ende das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und der Teufel mit dem Bezelbub vertrieben wird. Das wird passieren wenn man die Herstellung der Biokohle isoliert betrachtet.

Es kommt aber auf die Gesamtrechnung an. Da müssen dann u.a. folgende Punkte im Vergleich zum Status quo mit einkalkuliert werden:

1. Wieviel Emissionen etc. entstehen, wenn die Biomasse nicht zu Biokohle verarbeitet wird, also z.B. einfach in der Müllverbrennung endet, verrottet oder als Kompost verwendet wird?

2. Wieviel Emissionen werden vermieden, wenn durch Biokohle weniger Kunstdünger benötigt wird?

3. Wieviel Emissionen werden vermieden, wenn die Abwärme usw. der Pyrolyseanlage z.B. für Trockenanlagen und zur Teergewinnung etc. genutzt werden?

4. Vor allem in der Dritten Welt lassen sich durch Biokohle die Erntemengen drastisch steigern. Wie wird sich das auf die lokale Kaufkraft, Weltmarktpreise (Thema Überproduktion) sowie die Finanzierbarkeit von Agrarsubventionen aus?

Obwohl diese Aufstellung keinesfalls komplett ist zeigt sie auf wie komplex die Materie ist. Eine Betrachtung durch die grün-ideologische Brille verstellt den Blick auf die Realität. Gefragt ist deshalb eine ergebnisoffene Forschung.

hps

04.06.2011 07:56

Jochen hat vollkommen recht. Gerade bei der wilden Müllverbrennung entstehen die meisten Dioxine. Trotzdem müssen in der EU Emissionsgrenzwerte eingehalten werden, sonst wird die Technik weder zugelassen noch sich durchsetzen. Aber dies stellt auch kein größeres Problem dar, da die Pyrolysetechnik ist so genial ist, dass sich sämtliche Anforderungen an die Umwelttechnolgie erfüllen lässt, da müssen wir keine faulen Kompromisse eingehen.